运用逻辑支架,深化理性思考

作者: 王卓

摘要:本文针对目前学生文化论著研习阅读困难、议论文写作思维不深刻、论述方法单一的问题,结合高中语文选择性必修中册第一单元文化论著,以逻辑支架为抓手,从研读论著中运用的核心概念“支架”、隐含前提“支架”、虚拟论敌“支架”、间接论证“支架”,分析了深化理性思考的多种路径。指导学生综合运用逻辑支架,对文化论著的部分语段进行深入研读,并在完成这一单元梳理的基础上,结合追问和论辩两种写作训练方式,深化理性思考,提升议论文写作的能力,发展和提升学生思维能力。

关键词:逻辑支架;理性思考;单元读写

统编版教材共有两个单元隶属于“科学与文化论著研习”任务群学习,指向思维发展和提升核心素养的单元。这一单元任务群的学习目标是学习并运用观点明确、逻辑严密、简洁精炼、表述准确的语言,体验逻辑、推理和实证等科学思维方式,促进思维能力的发展和科学素养的提升。[1]然而这个任务群的选文文本论述背景复杂、理论深度难、对于学生理性思维要求高,在阅读教学中推进深层阅读比较困难。另一方面这一单元“深化理性思考”的议论文写作任务也很难和单元阅读文本勾连。在教学实践中,为促进学生思维能力的发展,“科学与文化论著研习”这一单元的教学中,尝试运用逻辑支架构建文化论著阅读和议论文写作的桥梁。

一、运用逻辑支架,构建思考框架

支架理论源自苏俄心理学家维果斯基的学习理论。维果斯基将认知的发展分为实际的发展层次以及潜在的发展层次,在这两个层次之间的差距就是最近发展区[2]。支架的作用相当于建筑过程中的“脚手架”,起到临时性、过渡性作用。在教学活动中,围绕当前学习主题,帮助处于实际发展层次的学习者,跨越最近发展区,进而达到潜在的发展层次。[3]在文化论著单元学习中,合理运用逻辑支架,可以帮助对文化论著阅读理解有一定困难的学生扫除阅读障碍,以逻辑支架为“抓手”,对文化论著中的核心概念、论述思路、论述方法加深理解,并在议论文写作中能借助逻辑支架深化议论文写作的理性思考。笔者以选择性必修中册第一单元文化论著单元为内容,探讨总结了本单元四篇课文中主要运用的逻辑支架,并运用它们进行议论文写作指导,探求深化议论文写作理性思考的基本路径。

二、巧用逻辑支架,深化文化论著学习

运用逻辑支架,主要是运用课内所学的逻辑知识,解决阅读文化论著的实际问题,探求阅读文化论著的深度理解。逻辑支架,具体指为明确观点而运用的核心概念“支架”,为严密论证思考而探究的隐含前提“支架”,为拓展思辨空间而引入的虚拟论敌“支架”,以及为加强论述力度而运用的间接论证“支架”。这些逻辑支架的合理运用,使文化论著的解读更准确、深入。

(一)明确核心概念支架,准确提出观点

本单元文化论著无论是立论文还是驳论文中观点的提出和论证都是围绕核心概念展开论述,核心概念的阐释又是基于论述情境展开讨论的。在提出观点前,要辨析清楚相似度极高的核心概念,就要善于抓住阐释核心概念的语境、限定词,规避逻辑谬误,准确把握核心概念的内涵和外延。

以《社会历史的决定性基础》2a段落为例,为了更有力地解答德国青年大学生关于经济关系的疑惑,针对“经济是决定一切的吗?”这一问题,需要辨析经济与上层建筑之间的关系,恩格斯在论述中提出:

所以,并不像人们有时不加思考地想象的那样是经济状况自动发生作用,而是人们自己创造自己的历史,但他们是【在既定的、制约着他们的环境中,是在现有的现实关系的基础上】(这句作状语修饰“创造”)进行创造的,在这些现实关系中,经济关系不管受到其他关系政治的和意识形态的多大影响,归根到底还是具有决定意义的,它构成一条贯穿始终的、唯一有助于理解的红线。(《社会历史的决定性基础》)

这一段是一句复杂长句,符合英语的语言逻辑。通过抓复杂长句的重要概念,再解读关联词,抓句子的主干,进一步解读修饰性限定词。这句话是围绕经济关系的地位和作用展开讨论的,通过一句长的修饰性状语明确了经济状况发生作用的具体情境,再通过“不是……而是……”“但”等关联词辨析经济关系的地位和作用,通过“归根结底”明确经济关系的决定意义。表明作者恩格斯的观点:经济状况会发生作用,但会受到环境、现实关系的影响,无论受到其他现实关系多大影响,经济关系是决定性的。通过对经济基础及其相关因素的概念辨析,避免了“经济决定一切”这样以偏概全的逻辑谬误,从而进一步表明经济基础论,非经济决定一切论的观点。

(二)探究隐含前提支架,严密论证思考

在议论文中论证过程应该能呈现逻辑推理的每一个环节,但论证中有某些被省略的环节,这些环节就是隐含前提。因此仔细辨析论证过程中的隐含前提,还原隐含前提可以使论述思路更加严谨。

在柏拉图的《人应当坚持正义》这篇文本里,针对格黎东提出的希望苏格拉底越狱的建议,苏格拉底的设问层层展开,可以梳理出这样的主问题链:

该不该听所有人的意见——最重要的是不是活得好,而不是活着——是不是活得好就是活得体面、正派?——能不能做不正当的事呢?——是不是可以故意做不正当的事?——是不是在某种情况下可以做不正当的事?——是不是做不正当的事在任何情况下对本人而言都是可耻的?——以不正当报不正当也不行,对吗?——以坏报坏是正当的,还是不正当的?

苏格拉底的层层设问是针对格黎东的三条建议展开的,这些问题的设置前后都有内在逻辑联系,并且属于诱导性、指向性发问,目的是说服格黎东,表明自己不愿意越狱的立场。在苏格拉底追问的问题背后隐藏着的未尽之意,可以帮助我们理解追问的目的。

观点:最重要的并不是活着,而是活得好。

论题:试图未得到雅典人同意释放便离开此地是不是正当。

论据1:为了花钱、名誉和养家等而越狱都是众人的考虑。

(隐含前提1:众人的意见是外行的意见,不是真理)

论据2:我们受道理约束,要慎重考虑我们行事是否正当。如果不正当,就不必考虑留在这里是否会死,是否必定要受罪。

(隐含前提2:为了道义而死,为了道义而受罪是我愿意的)

结论:做不正当的事就不能活得体面、正派。因此不能做不正当的事。

苏格拉底在这段论述中探讨的是越狱是否正当,苏格拉底希望表明的就是要听从专业人士的建议、要获得体面、正派、不能做不正当的坏事,即使以不正当报不正当,以坏报坏,都不行。在论述中补充的两个隐含前提,目的是强调自己不能听格黎东以及众人的意见而越狱,众人的劝说会使自己违背道义,而自己考虑的就只是道义,即使为道义而死,也在所不惜。

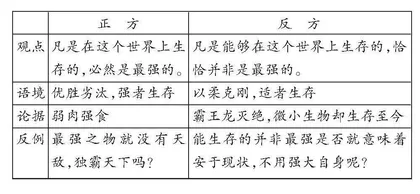

(三)引入虚拟论敌支架,拓展思辨空间

虚拟论敌也即议论文中的假想敌,可以从不同的角度提出不同的观点,通过对不同观点的利弊探讨,能把文本主题思考引向深入。这个“论敌”可能会对我们的论点举出反例或从论点推出错误,也可能会质疑论据及隐含前提的可靠性,抑或指出论证中存在的逻辑问题。[4]引入虚拟论敌的前提是充分考虑观点提出的背景,即是本文针对当前什么现实问题发表的观点。这些现实问题中有些就是当前社会里他人的错误认知。再以《实践是检验真理的唯一标准》为例:

文中提及的现实背景:这些年来,由于“四人帮”的迫害和他们控制下的舆论工具的大量的歪曲宣传,把这个问题搞得混乱不堪。

论点:实践是检验真理的唯一标准。

一般论证重点:实践是检验真理的唯一标准的意义。

正面例证:根据门捷列夫的元素周期表发现的化学元素符合其元素周期表的规律。

反面例证:列举“四人帮”鼓吹种种唯心论的先验论经不起实践检验,最终破灭。

一般论证就运用正反对比论证肯定了这一观点。但是这样的论证说服力不够,仅仅能证明实践是检验真理的标准,而不能证明实践是“唯一”标准的重要意义,也不能证明过于坚持实践的意义,会否走向“唯实践论”的另一个极端呢?结合当时现实背景可以看出在当时特殊历史背景下,一些人的错误思想余毒未除,因此借虚拟论敌提出反面的错误思想,可以更全面地认识这一问题。比如在文中提出:

“有的同志担心,坚持实践是检验真理的唯一标准,会削弱理论的意义。”提出某些同志对坚持实践的意义的错误解读,进而提出实践和理论的关系再思考,进一步明确实践是检验真理的唯一标准,目的是揭示伪理论的真面目,肯定了实践不会动摇真科学和理论的地位。

“有的同志说,我们批判修正主义,难道不是用马列主义、毛泽东思想去衡量,从而证明修正主义是错误的吗?”同样也是运用设立虚拟论敌的方法。进一步表明马列主义虽是原理,但也是长期的实践经验概括总结而来的,源于实践高于实践,这一真理的源头仍是实践,充分有力地证明了论点。

(四)运用间接论证支架,加强论证力度

间接论证主要运用归谬法、反证法、排除法等逻辑方法,通过夸大错误结论,论证反论题为假,以及证明其他选言肢错误以得出正确结论来加强论证力度。

卢梭《怜悯是人的天性》一文中有一个长段落,长句多,段落层次复杂。运用间接论证“支架”,把握这一段落的话语逻辑。先辨析文本中“人”“野蛮人”“自然状态中的人”“恶人”,明确文本中概念的内涵和外延,再理清语段中关联词引导的关键句,比如“因为”“所以”“因此”“然而”“既然”等关联词,进而明确语段的基本论述思路。可以发现卢梭在驳斥霍布斯的过程中,始终围绕霍布斯提出的观点“人天生是恶人”,进而分条予以驳斥,仔细研读其批驳的理由,发现其论述中可以看出其内在逻辑的推理过程,这也是本文理解的难点,因此笔者对此运用间接论证“支架”,引导学生对文本逻辑进行推导。整段以驳斥霍布斯的错误观点的论证为主,针对霍布斯提出的三个观点进行批驳。

针对霍布斯的“人天生是恶人”的观点,运用间接论证的归谬法,先提出假如人天生是恶人,那么人为了满足许许多多欲望而产生的需要(如果p真,那么q真),再提出每个人为了保护自己的生存而产生需要(非q),最后得出结论人天生是恶人(则非p)。通过假设原观点“人天生是恶人”是正确的,那推出的“人的欲望无穷尽”结论是荒谬的,因而驳斥原观点。

针对霍布斯观点“恶人是一个强壮的孩子”,提出“野蛮人是否也是个强壮的孩子呢?”运用归谬法进行分析,先提出如果野蛮人是强壮的孩子并依赖别人,那么他会干任何过分的事(如果p真,那么q真),再提出野蛮人不为所欲为(只为保护自己的生存而产生的需要)(非q),最后得出结论野蛮人是不可能既强壮,又依赖他人的(则非q)。同样运用间接论证的归谬法,假定原命题为真,进而就得出野蛮人会干出任何过分的事的荒谬结论。

针对霍布斯观点“野蛮人就是恶人”,运用了间接论证的排除法,得出阻止野蛮人作恶的唯一途径是欲念的平静和对恶事的无知。运用了排除法,先提出阻碍野蛮人作恶的,或是智慧的发达,或是法律的约束,或是欲念的平静和对恶事的无知(p或q或r),再提出既不是智慧的发达,也不是法律的约束(非p和非q),最后得出结论阻止野蛮人作恶的是欲念的平静和对恶事的无知(则r),进而证明自己的观点“野蛮人不是恶人,因为他们不知道什么是善”。

通过对本课长语段的论述思路的回溯,运用逻辑法中间接论证“支架”的归谬法、排除法,以及有效推理过程中隐含前提,可以清楚地看出作者卢梭思考问题反驳对方的严谨,也使我们在重温作者的论述中内在思路的同时,明确议论文理性思考的途径。

三、巧用逻辑支架,进行议论文写作指导

通过对社科文化论著这一单元的研习,探究经典理论论著中核心概念“支架”、隐含前提“支架”、虚拟论敌“支架”、间接论证“支架”对表述观点、深入论述的意义,进而迁移到日常议论文写作中,引导学生深入理性思考。在议论文写作中,合理运用逻辑支架,可以助力学生议论文深度思考。日常议论文写作中会鼓励学生追问、辩论等形式进行训练,在追问和论辩过程中,要求学生合理运用所学逻辑支架深化自己思维能力。