板块式思路:促进学科知识结构化的教学策略

作者: 李丽萍

摘要:在中高考中,语文阅读部分的考查是学生的主要失分点。如何提升学生的阅读水平,培养语文学科素养,提高学习成绩?教师的教学起着至关重要的作用。本文立足于教科书范文类型把握,从单元篇章统整、单篇教学设计创新等层级入手,以“板块式”教学思路,借助回忆性散文体例,探讨初中学生语文学科知识结构化培养的路径和方法。

关键词:初中语文;板块式教学;回忆性散文;结构化

《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出语文课程内容主要以“学习任务群组织呈现”“探索大单元教学”“促进学科知识结构化”等要求,目的在于改变以点状知识为主的表层性教学,发掘知识背后的规律,形成网状思维,使学习走向学用。研究表明,大脑捕获外界信息的效率,不仅取决于外界信息的刺激密度,更取决于这种刺激本身的结构方式,无序、孤立、零散和碎片的信息,无论其密度如何高,也很快会被遗忘。基于以上认识,教师可以合理使用“板块式”教学,实现语文学科知识结构化。

一、厘清概念与意义:实施“板块式”教学思路的前提

“板块式”教学最早由余映潮老师在评点徐振维的《〈白毛女〉选场》教学案例中提出。此后,余老师发表了《“板块式思路”教学设计例谈》《板块并列式思路》《教学思路的设计艺术·板块式思路》《“板块式”思路的教学魅力》等一系列论文,深入论述了“板块式”教学思路的内涵、方法与意义。

(一)“板块式”教学与“碎片化”教学

“板块式”教学,是将一节课或一篇课文的教学内容及教学过程分为几个密切关联的教学板块,以此来整合学习,形成教学流程,使课堂教学“呈现出一种层进式的教学造型”[1]。“碎片化”教学主要表现为两种情况。一种是教学内容的碎片化,教师在做教学设计时看不到作品的全貌,把握不住文本的内涵,往往对题目和各段落事无巨细地逐一分析,每一段又从结构、内容和语言等诸多角度把一篇完整的课文肢解得支离破碎。另一种是教学实施的碎片化,为了实现教学聚焦,从文本里截取几个碎片,反复研读,重复讲述,使学生在学习中看不到文本全貌,难以形成整体的结构化知识。

当前,“碎片化”教学现象在语文课堂上层出不穷,原因在于教师对教学整体意识缺乏,对知识目标和素养目标没有统一规划,导致教学活动呈点状或线性推进,教学效果最终走向碎片化。“板块式”教学有利于解决这种低效的学习状况。

(二)“板块式”教学与“结构化”教学

“板块式”教学实践性和操作性强,着眼学生长远发展的需要,其核心理念是将课堂划分为多个板块,每个板块针对不同的教学目标和任务进行设计和安排。它表现出来的特征是教学结构明晰,教学内容优化。笔者在实际教学活动中,拓展了“板块式”教学思路的外延,将“板块式”教学从“一节课”或“一个单篇”的教学设计,推广到“一个单元”“一类文体”的统整。将不同文体的教学总目标划分为不同的板块,在学期、单元、单篇教学时分板块逐一落实教学目标,起到“一线串珠”的效果。

“结构化”教学是教师在充分了解学生知识结构和能力水平的基础上,站在整体化、系统化的高度组织教学,促进学生在掌握知识的同时能融会贯通,形成较完善的认知结构和思维结构的教学,它使教学由“这一篇”的学习走向“这一类”的素养。“板块式”教学是“结构化”教学的具体实施策略。

二、基于课程标准:“板块式”教学思路的分层落实

依据课程标准,在初中语文教材中,文学类文本分为诗歌、散文、小说、戏剧等样式。每一类文学样式有其各自的特征,在设计教学时,教师可以运用“板块式”思维规划各类文体的学习目标,使学生对该类文体的阅读与鉴赏方法有整体架构,对该类文体的特征和写作方法有深层次的认知,从而实现思维进阶。下文以回忆性散文这一体例论述初中语文教学中不同层级“板块式”教学的落实策略。

(一)依据文章体例板块式设计教学目标

在统编初中语文教材中,回忆性散文共11篇,其中七年级上册2篇,下册4篇,八年级上册4篇,八年级下册1篇。它在教材中占比较大,是考试常考文类,也是初中生写作的主要方向。回忆性散文的特征主要表现为以下几个方面:

首先表达方式方面,回忆性散文熔叙事、议论、抒情于一炉。如统编版八年级上册《回忆我的母亲》(朱德)一文中,开头一段“得到母亲去世的消息,我很悲痛。我爱我的母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。”既有记叙交代缘由,又有直抒胸臆,抒发母亲去世的悲痛心情。接着叙事,依次介绍了钟太夫人多方面的事迹:“是个好劳动”“聪明能干”“性格和蔼”“同情贫苦的人”及支持慰勉作者献身革命事业等等。文中多处“我应该感谢母亲”,总结母亲的一生及母亲对我的影响,在议论中升华了母亲形象和本文主旨。质朴平淡的语言,真挚动人的情感,简洁凝练的表达,使得文章具有永恒的价值。

其次,与小说相比,回忆性散文是片段式的写作,它不追求完整性。如七年级上册鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》,作者截取了童年生活的两个场景“百草园”和“三味书屋”,利用空间的转换,表达了作者对童年生活的怀念之情。虽然只有两个片段,但并不破坏文章的完整性,反而使得文章结构紧凑,详略得当,疏密有致。

第三,回忆性散文具有自叙性和真实性的特点,回忆性散文中所有的事件是“我”所经历的,是真实的,典型的。八年级上册朱自清的《背影》这篇散文叙述的是作者离开家乡到北京求学,父亲送他到浦口火车站,照料他上车的情形。文中写了四次背影:第一次是文章的开头,略写惦记背影;第二次是车站送别,详写刻画背影;第三次是告别后,略写惜别背影;第四次是在文章的结尾,详写再现背影。文章抓住“背影”这一意象,详写“车站送别”父亲买橘子时沉重的、笨拙的背影,选材典型,刻画细致,使得这一“背影”意象深深地刻在回忆性散文创作思路的基因里。

第四方面表现在写作时的双重视角是回忆性散文的典型特征。一是体验主体——过去的“我”;二是回忆主体——现在的“我”。文章中“既有‘当时的我’的感受,也有‘现在的我’对‘当时的我’的‘感受’的‘再感受’。”[2]如七年级上册史铁生的《秋天的怀念》,文章的最大特点在于具有双重视角——“昔日之我”和“现在之我”,以“现在之我”观“昔日之我”。此文写于作者母亲去世后一年,自己也逐渐从人生的困境中走出,再回首母亲去世前和瘫痪的自己相处的情形,于愧疚、懊悔、自责中增加“好好儿活”的力量和勇气。作者“以昔日之我”写自己,以“现在之我”写母亲,儿子痛苦难耐,母亲奋不顾身,从而形成一种巨大的张力,歌颂母爱之伟大。最后,作者以他“职业是生病,业余是写作”的泣血经历,以走出生命困顿的第三只眼体悟母爱的艰难,获得前行的力量。文章在两种视角的不断交替与穿插中,使得文气跌宕,读起来字字泣血。

最后,回忆性散文的特征还表现在两线并行的叙事手法,写作时既写回忆对象,也写回忆者自身,“回忆对象与叙事者的经历”交织着写。如八年级上册汪曾祺的散文《昆明的雨》,作者从自己给朋友宁坤的一幅画写起,将记忆中昆明雨季的景、物、事一幕幕展现开来,最后又回到与友人在酒馆小酌,文章信笔所至,无拘无束,无论是回忆对象,还是回忆者自身的经历都洋溢着对昆明生活的喜爱与想念之情贯穿全文,做到“神凝”。

基于学科素养的培养,依据课标要求及回忆性散文的特征,在教师的教学观念里,应当形成与回忆性散文相匹配的“板块式”解读方式,确定初中回忆性散文教学的总体目标。主要板块应包括:整体感知课文内容,指向回忆性散文的选材典型特征;理清行文思路,指向回忆性散文的表现手法;人物形象分析,指向回忆性散文的写作对象;主题情感理解,指向回忆性散文的双重视角;分析文章布局,指向回忆性散文片段式写作又保持文章完整性的特征;品味语言表达,指向回忆性散文是最个性化的文学样式;写作借鉴,指向回忆性散文的创作指导等方面以不同的板块进行设置教学内容,将这些板块目标贯穿于回忆性散文的篇章教学和作文教学中,最终形成结构化知识,提升学生语文素养。

王荣生老师说:“对一个具体作品、具体文章的理解,要依据它的文章体式。”[3]“依据体式来阅读,是阅读的通则。依据文本体式来解读课文,来把握一篇课文的教学内容,是阅读教学的基本规则。”[4]语文教师要有知“这一类文体”而教“这一篇文章”的教学意识,并努力探究和开发适宜“这一类文体”教学的具体策略。

(二)依据学段及单元要求板块式设计教学目标

回忆性散文分散在七、八年级的不同单元,每个单元有各自不同的教学目标。在教学过程中,为了让学生形成文类意识,结构化回忆性散文的特点,完成阶段性回忆性散文写作,可以运用“板块式”教学思路,进行教材整合,做群文阅读教学,逐步落实回忆性散文教学的总目标。以下以七年级下册回忆性散文篇目,通过“板块式”思路设计教学目标。

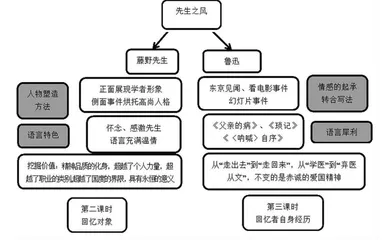

七年级下册回忆性散文一共四篇,分别是第一单元《回忆鲁迅先生》(节选),第三单元《阿长与〈山海经〉》《老王》,第四单元《叶圣陶先生二三事》。依据“板块式”教学思路,把这些回忆性散文的教学目标确定为:

第一板块:感知文章内容,指向文章选材的典型性。如《回忆鲁迅先生》一文中记叙了先生的八件小事,表现了先生幽默、睿智、热情和宽容等可亲可敬的个性品质,使先生的形象栩栩如生。《阿长与〈山海经〉》一文中,详写了长妈妈给“我”《山海经》的前因后果,塑造了一个善良、朴实而又迷信的典型形象。《老王》一文以“我”与老王的交往为线索,回忆了老王的几个生活片段,详细描写了老王临死前给“我”送香油、鸡蛋的情节,刻画了一个穷苦卑微但心地善良、老实厚道的“老王”形象。《叶圣陶先生二三事》一文通过回忆作者与叶圣陶先生交往中的几件小事,表现了叶圣陶严谨自律、待人宽厚的节操和风范。

第二板块:梳理文章思路,指向文章写作手法。这四篇文章,体现的都是“以小见大”,不管是名家伟人,还是底层民众,都是从“小”事和“小”处写起,展现了“人性美”。其中,《阿长与〈山海经〉》还采用了欲扬先抑的创作手法。文中为了塑造人物形象,选取事件很多,但详略得当,使得文章紧凑,这些写作手法板块在阅读教学时都是重点内容。

第三板块:把握人物特征,指向塑造人物的方法。《回忆鲁迅先生》一文中,用白描手法塑造人物形象。《阿长与〈山海经〉》中阿长将《山海经》说成“三哼经”特殊的语言描写形式,《老王》中对老王临死前的外貌、语言、动作、神态描写,刻画了一个已经病入膏肓,不久于人世的“老王”形象。这些用描写的手法来推动事件发展的写作方式,都应当带领学生深度学习。

第四板块:抓住关键语句,感受文章意蕴,指向主题深度理解。如《回忆鲁迅先生》的结尾句,“不久书桌上德文字典和日文字典又都摆起来了,果戈里的《死魂灵》又开始翻译了。”《阿长与〈山海经〉》的结尾句,“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!”《老王》的结尾句,“那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。”《叶圣陶先生二三事》的开头部分,“记得那是旧历丁卯年除夕,晚上得知这消息,外面正响着鞭炮,万想不到这繁碎而响亮的声音也把他送走了,心里立即罩上双层的悲哀。”这些句子都指向文章主旨,在教学中应深入挖掘,进行问题设置,这样有助于学生对文章主旨的深刻理解。

第五板块:作业整体设计,由学知走向学用。具体作业设计分为三个层级,围绕一个主题进行,内容如下:第一,总结本单元回忆性散文的写法。第二,挖掘生活中的“凡人小事”。第三,选取该人物的典型事件,抓住细节,刻画人物精神,并选用学习的回忆性散文的写作技法,完成写作《这样的人令我 》。

三、基于文本内容,“板块式”教学思路的步骤设计

板块式教学思路与一般的阅读教学思路的区别在于:一般的阅读教学思路是线性的,基本上是一段一段地分析,然后小结课文特点。而板块式思路则是呈块状的,这种设计主要着眼于学生的活动和能力训练,以板块来整合学习内容,来形成教学流程,来结构课堂教学。教师应当用好教材,做教材的开发者,运用“板块式”教学思路设计每一篇课文,做到教学活动有序,帮助学生结构化学习,层进式发展,达成“学科经验的连续化”[5]。