“实用性阅读与交流”任务群教学实践

作者: 徐幸良

摘要:《义务教育语文课程标准(2022年版)》以六大学习任务群为核心组织语文实践活动,其中“实用性阅读与交流”任务群指向生活中真实问题的解决,更加呈现出实践性的特点。本文以统编版八年级上册教材为例,进行了初步的教学实践,具体实施策略如下:围绕真实问题的解决,整合结构化的学习内容;探索问题解决的路径,创设情境化的实践活动;关注问题解决的过程,体现教学评价的有效性。

关键词:问题解决;实用性阅读与交流;教学实践

“实用性阅读与交流”任务群是《义务教育语文课程标准(2022年版)》中的重要组成部分,也是语文实践活动的核心组织形式,其旨归在于“实用性”,也就是培养学生在日常生活中解决真实问题所需要的核心素养。较于其他任务群而言,指向真实问题解决的“实用性阅读与交流”任务群呈现出更加突出的实践性特点。它与综合性学习有一脉相承之处,然而“实用性阅读与交流”任务群在围绕真实问题而展开的语言实践活动中,更能体现出整合性和结构化的特点。

当下“实用性阅读与交流”任务群的教学依然存在着“重实用文”,“轻实用性”的现象,也就是过于重视实用文文体知识的学习,如说明文的说明顺序、说明方法等知识,而忽略了“实用性阅读与交流”任务群的学习目的是“满足家庭生活、学校生活、社会生活交流沟通需要”,学习的形式是“积极的语文实践活动”。因此实用性、实践性才是该任务群的核心旨归,它指向问题解决的能力而非指向文体知识的学习。

本文以统编版八年级上册为例,围绕“亚运会场馆介绍实践活动”,将整册书的内容整合成新的学习单元,对“实用性阅读与交流”任务群的教学实践进行初步探讨。

一、学习内容的结构化:围绕真实问题的解决

指向问题解决意味着学生能够在现实生活中解决类似的问题,这涉及系统化的思维模式和结构化的核心知识。系统化的思维模式是指学生遇到问题后,将其进行分析拆解成子问题,这需要的并不是线性思维,而是系统性思维。如“介绍亚运会的场馆”这一问题可以进一步拆解为如何选择介绍内容、如何确定介绍顺序等子问题。在问题拆解后,学生需要主动将原有知识进行转化和调整,使其能够解决新情境中的问题。如“如何确定介绍顺序”这一子问题,学生通过学习《苏州园林》和《中国石拱桥》可以了解到说明事物的基本说明顺序是从概括到具体,从一般到个别。由此学生可以迁移到对于建筑物的说明可以采取空间顺序进行介绍,如可以从地面上的座椅等可回收材料开始介绍,再向上介绍场馆顶部采取绿色能源的电灯、音响等设备。

在分解真实问题后,还要注意真实问题的解决过程并不是静态的文本阅读而是动态的实践活动。不同于单一问题仅仅呈现横截面,“实用性阅读与交流”任务群展现的是一个完整的问题解决过程,介绍亚运会场馆就需要学生参与从了解信息到最后进行宣传的整个实践过程。因此在设计时需要围绕问题解决的过程,重新整合学习内容,以结构化的核心知识来解决实际问题。对学习内容的重新整合首先要打破文体、单元等限制,以“问题”所联系的学习主题、核心概念等重新组织成为新的学习单元。

以统编版八上教材为例,将“实用性阅读与交流”分为“阅读”与“交流”两部分进行梳理,可以发现“阅读”包含了新闻的活动·探究和说明文单元。新闻阅读重点在于让学生通过阅读不同类型的新闻,了解新闻体裁的特点,学会分析新闻要素以及提取、筛选信息,进而培养阅读新闻的能力。说明文单元旨在学习如何将一个事物介绍清楚,增强思维的条理性和严谨性。其中新闻单元中的“新闻采访”和“新闻写作”实际上可以归为“交流”中的口语交际和书面表达。此外口语交际还包含讲述、复述与转述两部分,书面表达则包含了说明事物要抓住特征、表达要得体。这些内容最终都共同指向了“实用性交流与表达学习任务群”的宏观学习目标,“通过倾听、阅读、观察,获取、整合有价值的信息,根据具体交际情境和交流对象,清楚得体表达,有效传递信息,满足家庭生活、学校生活、社会生活交流沟通需要”[1]。

在完成梳理后,基于真实问题“介绍亚运会场馆低碳的特点”,将教材内容重新整合结构化的学习内容单。在“阅读维度”将新闻阅读和说明文单元作为主要学习内容,其中说明文的阅读选择了与建筑相关的《中国石拱桥》和《苏州园林》,更加符合“说明亚运会场馆低碳特点”的问题指向。学习目标是阅读说明性文本、新闻报道、时事评论,获取、整合有价值的信息。在此基础上确定分目标:1.学习《消息二则》和《首届诺贝尔奖颁发》,了解消息的体裁、语言特点和倒金字塔结构。2.学习《中国石拱桥》和《苏州园林》,了解如何抓住建筑的特点进行说明,掌握各种说明方法。

“交流维度”的学习目标为根据具体交际情境和交流对象,选择合适的媒介进行交流沟通清楚得体表达,有效传递信息。学习内容包含了“说明事物要抓住特征”“新闻采访”“新闻写作”,另外还加入了口语交际中的“讲述”,也是更贴合介绍场馆特点的任务。在此基础上确定分目标如下:1.结合课文学习,了解抓住特征来说明事物的方法。结合观察、阅读、采访等获得的资料进行写作实践。2.根据对象和场合,条理清晰、语言得体地讲述需要说明事物的特点。3.掌握采访的相关技能,如撰写采访提纲,整理采访报告等。4.了解新闻写作的一般要求,结合新闻的受众和内容进行写作,并将其发布到公众号上。

这样就围绕“介绍亚运会场馆低碳的特点”这一问题的解决,把“阅读”与“交流”的学习内容重整为结构化的学习内容,而不再是散落在教材中零散的知识点。

二、语言实践的情境性:探索问题解决的路径

指向问题解决的“实用性阅读与交流”任务群教学,需要引导学生探索解决问题的路径,在旧有知识与真实问题之间自主建立联系,唤醒已有的知识储备,在情境化的语言实践活动中,建构并迁移解决问题所需的关键能力。“只有在真实情境中进行‘实用性阅读与交流’语言实践活动,才能唤醒学生的实践意识和实践动力,才能培养学生实际生活需要的实用性语文能力”[2]。真实情境应该与学生的实际生活、认知思维相吻合,以识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动为主线,培养学生的语言运用能力。此外,创设语言实践活动中要指向培养学生的核心素养,就“要把阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究整合到一起,分中有合,共同服务于核心能力的培养”[3]。

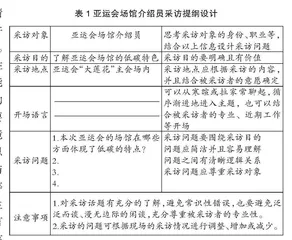

为帮助学生构建“介绍亚运会场馆低碳特点”这一真实问题的解决路径,需要以真实而有意义的情境为载体,整合丰富的语言实践活动。学生在阅读介绍亚运会的相关新闻及材料如《杭州全力打造首届碳中和亚运会》《杭州亚运筹办践行绿色低碳理念》后,梳理提炼本次亚运会在场馆上哪些方面做到了低碳环保。其次可以采访相关的专业人士(如场馆的介绍员),进一步了解本次亚运会场馆中的低碳特色。学生需要提前设计好采访提纲,围绕采访目的明确采访问题,并结合采访的对象及场合,选择合适的语言进行交流。在这过程中,教师需要“为学生的语言实践活动提供思维支架,有助于促进学生自主、合作、探究学习,整体提升语文能力,有效落实学科核心素养”[4]。如设计引导式支架帮助学生自主完成采访提纲,详见表1。

在充分调研亚运会场馆的低碳特点后,将这些材料重新整合,并按照合理的说明顺序进行说明,体现介绍的准确性和严谨性。在此基础上,学生需要考虑到在担任讲解员时,尽可能将场馆低碳的特点介绍得通俗易懂、条理清晰。例如其中一个小组在“模拟介绍”时这样介绍场馆的绿色能源:

大家所看到的在这个亚运比赛场馆的所有设备包括照明、音响等,所有比赛过程中的用电全部使用绿电。绿电指在生产电力过程中二氧化碳排放量为零或趋近于零,相较于火力发电对环境冲击影响较低。绿电的来源包括青海柴达木盆地、甘肃嘉峪关、黄土高原等地的光伏发电,也有来自于新疆哈密等地的风力发电。来自于哈密的风最终还是吹到了这里,亚运会每一场精彩比赛的呈现背后也有着一个个小风车的一份功劳哦。

三、教学评价的有效性:关注问题解决的能力

新课标指出“实用性阅读与交流”任务群应当注重学生在真实生活情境中语言运用的实际表现,评价学生实用性阅读与交流的能力。其中“真实生活”“实际表现”“能力”等词语都表明了“实用性阅读与交流”任务群的评价,指向学生在生活中能否运用实用性阅读与交流的能力来解决实际问题。有效的教学评价应该是“能力指向”而非“知识指向”。尤其是要考察学生是否关注到阅读与表达的目的、对象、场合等要素。如对于“交流”维度的评价要突出内容明确、条理清晰、语言简洁等内容。

在这个过程中,教师应在认知策略、动机维持等方面提供支架帮助学生使其内部反馈“外显化”,提升学生的自我效能感,促使学生成为“具有评估能力的可见学习者”[5]。让学生充分学习并理解“评估标准”,尝试迁移之后,再依标评价学习行为的调控。如学生自主商定“模拟介绍”这一活动的评价量表,从介绍内容、介绍语言、介绍逻辑、介绍语态、介绍体态五个维度对整个介绍的实践活动过程进行评估。整个评估量表围绕模拟介绍的整个流程,尤其是关注交流的对象意识、语言运用等综合能力,如介绍内容维度指向“围绕低碳,关注受众”的评价要求,介绍语言维度指向“语言准确,通俗易懂”这一评价要求。既促使学生能够自我调控,自我反思,了解自己当前学习情况与预期目标之间的差距,也考察了学生解决实际问题的能力。

“实用性阅读与交流”任务群是在真实情境中展开的实践性活动,因此对于学生的过程性评价,除了评价量表外,也不能忽视在学生整个学习过程中的定性评价,如口头反馈、书面反馈等。这些评价的主体是多元的,教师、同学、社会人员等都可以成为评价的主体。例如在采访场馆工作人员这一实践活动中,可以邀请工作人员对学生在采访过程中的表现进行反馈,这个反馈涉及到学生采访交流的全过程,如与采访对象确定采访的时间、场合,基于采访目的和对象确定合适的采访问题,以及在采访过程中为采访者营造轻松舒适的采访氛围。这些定性评价有效填补了定量评价的单一性,从而真实反馈学生在实际情境中的语言运用能力。

最后,有效的评价体系不仅要指向学生在语言实践过程中表现出来的语言运用能力,还需要关注其他非知识能力层面的内容,如维持学生的学习动力,学生在整个问题解决过程中的情感变化等,尤其是“关注学生差异化的反馈需求,在与学生沟通和反馈过程中保持敏锐,通过建立良好的师生关系促进学生感知反馈”[6]。总而言之,“实用性阅读与交流”任务群在具体教学实践中,需要紧紧围绕“实用性”的特点,突破文体、单元的局限,以真实问题为原点和终点,以实践活动为主体和抓手,通过结构化的学习内容和学习过程,培养学生解决实际问题的能力。

注释:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:23.

[2]查晓红.培养日常生活中的语言运用能力——“实用性阅读与交流”学习任务群设计与实施例谈[J].语文建设,2022(6):15.

[3]茹清平.学习任务群视域下的“实用性阅读与交流”[J].中学语文教学,2020(2):10.

[4]周静.基于“实用性阅读与交流”任务群的单元教学探索[J].语文建设,2023(5):37.

[5]约翰·哈蒂,南希·弗雷,道格拉斯·费舍.可见的学习与深度学习:最大化学生的技能、意志力和兴奋感[M].杨洋译.北京:中国青年出版社,2020:21.

[6]董艳,罗泽兰,杨韵莹等.教育信息化2.0时代视角下的教师反馈素养研究[J].电化教育研究,2021(8):35.

[本文为浙江省教研重点课题“初中语文大单元教学区域推进实践研究”(立项编号:Z2021004)研究成果。]