学得通透,用得出来:指向深度学习的语文阅读教学

作者: 李敏

摘要:语文深度学习是当前语文课程教学变革的重要方向。在引领学生深度学习的语文阅读教学实践中,教师精心设计“前置学习、要素感知、分析理解、赏析评价、迁移应用”五个教学环节。前四个环节指向“学得通透”,第五个环节指向“用得出来”。语文深度阅读教学引导学生从文本自主预习、文本要素提取、文本语言和写法赏析,再到习作创生,推动语文阅读教学从学科教学走向学科育人,有效促进初中学生阅读能力的提升与精神品格的发展。

关键词:语文深度学习;高阶思维;迁移运用

随着课程改革不断向纵深推进,尤其是语文新课程标准(2022年版)提出以来,教师开展跨学科主题学习、大单元教学等教学新样态的实践探索,语文阅读教学的基本理念、内容组织和操作流程都有了较大提升,但还缺乏根本性的转变。当前,阅读教学还存在着教学内容“碎片化”、教学方式“灌输式”、教学结果“浅表化”等问题,为此,笔者尝试基于深度学习理念建构语文“三维五环”阅读教学新样式,明晰其理论基础、目标定位和实施流程,以期为语文阅读教学变革提供新思路。

一、理论基础

2014年以来,深度学习逐渐受到课程教学论领域学者的关注,有学者提出,“所谓深度学习,就是指在教师引领下,学生围绕着具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程。在这个过程中,学生掌握学科的核心知识,理解学习的过程,把握学科的本质及思想方法,形成积极的内在学习动机、高级的社会性情感、积极的态度、正确的价值观,成为既具独立性、批判性、创造性又有合作精神、基础扎实的优秀的学习者,成为未来社会历史实践的主人。”[1]无论是教育技术学,还是课程教学论,深度学习都共同指向了深度理解知识基础上的迁移运用和素养形成,都试图实现学科基础知识和技能学习的超越。

在深度学习理论的语文学科落地层面,语文深度学习概念的演进经历了孕育阶段、萌芽阶段、发展阶段、深化阶段,依次出现了“思维深度说”“文本解读深度说”“套用泛化说”“语用能力深度说”“语文核心素养说”“全人发展说”等观点,并在每个不同阶段表现出不同的内涵意蕴和思想立场,呈现出从语文教学走向语文教育的研究嬗变历程。笔者认为,语文深度学习是深度学习在学科中具化、运用、深化的实践样式,是实现深度学习理论在语文学科落地的“最后一公里”。语文深度学习既指向一般意义的深度学习,又关乎语文这一学科的特质和核心价值,是学习属性和学科属性的双重叠加和深度融合。因此,笔者认为,“语文深度学习是以教师对文本深度解读为前提,以关联整合度较高的语文课程知识为内容,整体化运用探究学习、合作学习、反思学习等多种学习方式,以发展学生语文核心素养、合作素养、反思素养为旨归的学科学习。”[2]面向未来的语文深度学习,不仅是深度学习理念的学科落地,实现从理论形态到学科实践形态的有机转换,而且彰显了从知识本位走向素养本位,从学科教学走向学科育人的转型升级。在发展学生核心素养的今天,如何有效引领学生开展语文深度学习已经成为语文教学迫切的要求和使命。

二、目标定位

《义务教育语文课程标准(2022年版)》中指出,核心素养是各学科课程育人价值的集中体现,包括正确价值观、必备品格、关键能力。具体到语文学科而言,又指向“文化自信、语言运用、思维能力、审美创造”四个方面。上述这四个方面相互联系,相互促进,从其学生语文核心素养培养功能来看,是“1+3”的主次式结构。细而品之,语言运用是其他三个方面的基础,发挥奠基性作用,思维能力、审美创造、文化自信都要通过语言的建构与运用才能得以培育。

以上目标定位仅是站在学科内部而展开的条分缕析,试若站在全人培养和各学科的上位视角进行审视,我们会有更高层次的认识与发现。各学科都有其学科特定指向的学科核心素养,那么,各学科的核心素养总和是否就等同于学生适应未来的核心素养了呢?或者说,在各学科所规定的学科素养之外,是否还存在着一些具有共通性的关键性的素养呢?当我们作如下省察之时,我们发现,在学科之外,在认知领域之外,确实还存在着社会领域和人际领域的关键素养,比如社会领域的合作素养和人际领域的反思素养。这些素养必须通过和依托各学科才能有针对性地得到发展,共同构成了学生面向未来所需的核心素养。因此,从全人发展的意义而言,语文学科的目标就可以在语文核心素养的基石上拓展为“1+2”的主次式结构,即“1”为语文核心素养,“2”为合作素养和反思素养。

语文核心素养是语文教学中的本体性目标,合作素养和反思素养的培养是语文教学中的协同性目标。合作素养,亦即学生须学会倾听,学会交流,学会表达,学会吸纳整合其他同学观点。反思素养,亦即学生须反思课堂的学习收获,学习不足、学习方法、学习策略、学习热情等等。这些能力不是脱离语文教学实际而凌空虚蹈,而是植根于具体而微的课文问题研讨碰撞、语文学习经历(事件)的静心思考总结才能得以真实发生。合作素养和反思素养的培养既有赖于语文学习过程而实现,同时,合作素养和反思素养的提升又能影响和助力语文核心素养的培养。

三、实施路径

在语文深度学习理念的指导下,自2017年起,笔者带领工作室团队开展了为期6年多的语文阅读教学实践,下文以人教版七年级课文《阿长与〈山海经〉》为例谈谈如何开展语文深度阅读教学。

(一)前置学习:激发兴趣,搭建学习阶梯

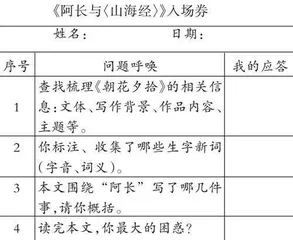

前置学习是正式教学之前的准备阶段。在开展《阿长与〈山海经〉》教学时,教师提前2-3天在教室公告栏处张贴《学习预告》和《入场券》,告知学习准备、学习内容等信息并要求学生在正式上课前完成。《学习预告》有助于激发学习兴趣和好奇心,点燃学习热情。《入场券》为学生提供课前预习的“脚手架”,帮助学生扫清字词障碍、初步掌握故事大意,为即将展开的课堂学习搭建阶梯。

《入场券》中问题设计的数量不宜超过4个,难度不宜过高,要符合学生的认识水平。问题所指向的任务一般包括字词学习、内容大意、资料查阅、理解困惑等方面。问题的表述要明确具体,便于学生应答。教师提前1天收集《入场券》,及时掌握学生的预习情况,了解班级的整体学情,以便更有针对性地开展课堂深度教学。

(二)要素感知:梳理文意,感受人物形象

这一教学环节教师引导学生阅读文本后进行整体感知,能够在较短时间内从课文中找出人物、事件等要素,并运用学习支架自主概括课文大意和人物形象。

在此之前,教师应在导入中引领学生就《入场券》中的疑难字词等相关问题进行交流分享。

任务1:速读课文,概括大意,明确课文“写了什么内容”:本文围绕“阿长”写了哪几件事?(①切切察察,②摆成大字,③逼吃福橘,④爱讲道理,⑤讲长毛故事,⑥谋害隐鼠,⑦买《山海经》)

任务2:从本文记叙的这些事情中,可以看出阿长是什么样的人?请用“阿长是一个……却……的人”来表达。(阿长是一个粗俗却直率的人;阿长是一个迷信迂腐却真诚善良的人;阿长是一个不拘小节却细心热情的人;……)

(三)分析理解:细处钩隐,领悟文章主题

这一环节,教师引导学生细读课文,通过语言品味,思考和领会文本中显性情感背后所潜藏的隐性情感,明确课文“表达了什么情感”。聚焦文本主题设计教学主问题,分解为1-3个小切口问题,引导学生运用相关学习媒介(问题解决支架)展开合作探究,融合自我生活经验,提出个性化解读,进而深刻理解文本主题。

任务3:通读全文,你认为作者想表现什么样的思想情感?(追问:你认为本文的主题只是表达对阿长的怀念与感激吗?如果还有其他的情感,你又是从哪里品读出来的?认真阅读倒数第2段等重点段落,领会除了怀念和感激,还有愧疚、遗憾与祝福的复杂情感)

(四)赏析评价:关联对比,提出个性观点

这一环节,教师引导学生通过思维导图总结课文写作手法,关联引入课外相同写法的文本进行写法对比赏析,深刻理解写法的表达效果,在此基础上,教师提供学习媒介《写法比较学习单》,选择为其一代言,尝试有理有据地对两者优劣提出看法。

任务4:阅读张晓风的《蝉》,你发现两篇文章在写法上有什么共同点?(追问:两篇文章所采用的“欲扬先抑”写法是否完全一样呢?你觉得哪篇写得更好?)

教材课文《阿长与〈山海经〉》:欲扬先抑

先抑(无奈、不耐烦)→后扬(敬意)→再抑(憎恶)→再扬(新的敬意、遗憾、愧疚、祈福)

课外文本《蝉》:欲扬先抑

先抑(讨厌——蝉的聒噪)→后扬(宽恕——理解蝉生命的意义)

(五)迁移应用:搭建支架,学会模仿表达

基于布卢姆的认知目标分类理论,从“识记”“领会”“应用”“分析”“综合”到“评价”这五个层级都属于“深度理解”的范畴,尚没有涉及迁移运用。第六个层级——“创造”是在“学得通透”的基础上,跃迁到“用得出来”的最高层级。与传统阅读教学不同的是,“迁移运用”不是简单宽泛的“拓展延伸”,而是要求学生在特定的真实情境中创造性完成具有挑战性的习作构思任务。这一环节,教师引导学生依托《仿写提纲》,在真实生活情境中,学习课文进行创新性表达,学会“我怎么模仿运用”。依托《指向深度学习的写作评价量表》进行自主评价和他人评价,实现从“理解”到“创作”的转换。

任务5:请按照《仿写提纲》,完成习作构思,并开展交流评议。

四、结语

“深度教学,是超越表层的符号教学,由符号教学走向逻辑教学和意义教学的统一。”[3]相比一般的阅读教学,语文深度阅读教学强调深度挖掘文本隐性情感来领会文章主旨,强调通过核心问题的合作探究、关联分析来培养高阶思维,强调领会文本写法基础上的迁移运用。语文深度阅读教学并不排斥浅层教学,是由浅层逐步走向深层的完整教学样态。教师精心设计“前置学习→要素感知→分析理解→赏析评价→迁移运用”教学环节,层层推进引导学生深度学习。五个教学环节分别对应深度教学的准备阶段、铺垫阶段、主体阶段、深化阶段。前四个教学环节指向“学得通透”,第五个教学环节指向“用得出来”。

注释:

[1]郭华.深度学习及其意义[J].课程·教材·教法,2016(11):27.

[2]李敏.语文深度学习的概念演进与未来走向[J].当代教育与文化,2020(04):44.

[3]郭元祥.知识的性质、结构与深度教学[J].课程·教材·教法,2009(11):22.

[本文系广东省深圳市“十四五”规划2022年重大成果培育课题“中小学语文深度阅读教学样式”(项目编号:cgpy22017)的阶段性研究成果。]