核心概念引领单篇学习的“层级进阶”路径

作者: 赵洁

摘要:新课标下的单元学习,以单元核心概念为引领,探索实施“层级进阶”的单篇学习活动。以《立在地球边上放号》一诗的教学为例,基于单元核心概念开展层级文本解读,探索单篇文本的进阶学习,包含三个阶段:建构单元框架,提炼核心概念;梳理教学主线,确定单篇目标;设置学习情境,实施释义层、解码层和评鉴层的进阶学习。这使教学有逐步深入的层次和路径,切实提升学生的语文核心素养。

关键词:层级进阶;单元核心概念;单篇学习;《立在地球边上放号》

在《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)的指导下,新教材采用学习任务群和人文主题“双线组元”的编排方式——基于此,实施语文学习活动,要以单元核心概念引领单篇学习活动,积极探索实施有结构、有梯队、有序列的单篇学习活动。新课改以来,不少教师关注到了任务群、单元与单篇的关系,但在实际教学中仍然出现了忽略或者轻视部分篇目,无法完整、有序实现单元整体教学目标的问题。笔者试结合统编高中语文必修上册第一单元《立在地球边上放号》(以下简称《立》)一诗的教学,探索单元核心概念引领单篇学习活动的“层级进阶”路径。

“层级进阶”是南京师范大学黄伟教授提出的阅读教学新样态理论,“对教学目标和教学内容进行结构性的优化与重建,使教学目标、教学内容和教学效果变得层次分明而又前后关联,使学生在课堂教学中的学习表现和学业水平呈现出逐步升阶的形态和过程”[1]。“层级进阶”的理论和实践,“对文本进行三个层级的解读:释义——整体的理解与感悟;解码——表达形式的赏析与细品;评鉴——内容和形式的审思与迁移。这样的三层级解读可以直接通向并服务于教学设计,为教学实践构建框架与主线:在释义层打牢基础,在解码层抓好关键,在评鉴层走向高阶”[2]。这一理论对应新课标“文学阅读与写作”学习任务群的学习要求,既能培养学生的阅读理解能力,又能培养学生的审美赏析能力,还能培养学生的探究迁移能力,为学生核心素养的发展铺设了台阶,是一条拾级而上的有效路径。

一、建构单元框架,提炼单元核心概念

新课标明确语文教学“以任务为导向”[3],“以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实”[4]。语文核心素养的落实,需要建构结构化的知识体系——这就要求教师结合新课标、新教材和“层级进阶”理论的要求,梳理、整合课程资源,建构单元教学的整体框架,提炼单元核心概念。

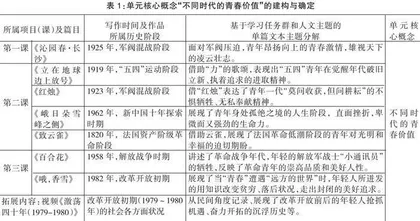

提炼统编高中语文必修上册第一单元的核心概念,可从三个方面入手:一是参照该单元所属的“文学阅读与写作”任务群的“学习目标和内容”;二是立足“青春的价值”人文主题,聚焦教材“单元导语”以及每一课的“学习提示”,整体设计,统筹安排;三是依循任务导向,研读“单元学习任务”的各项要求。这一单元选入5首诗歌、2篇小说,整合为《沁园春·长沙》/《立在地球边上放号》《红烛》《峨日朵雪峰之侧》《致云雀》/《百合花》《哦,香雪》三课。其中的5首诗歌,具有不同年代“青春的价值”人文主题的特征——为了引导学生更深入地理解不同阶段的中国青年的选择和时代价值,笔者将单元核心概念确定为“不同时代的青春价值”(表1),并依据教学内容划分为四个时代阶段(《致云雀》属于宕开一笔的参照,展现了法国资产阶级革命阶段青年蓬勃的革命情怀):“五四”运动阶段、军阀混战阶段、新中国十年探索建设时期、改革开放初期。

之所以提炼出“不同时代的青春价值”这一单元核心概念,主要是结合任务群目标、单元主题、“每一篇”的不同质性,综合考虑这一核心概念带来的梯度挑战,能使学生通过不同时期诗歌的学习、对照,提高文学鉴赏能力,深度理解中国现当代百年历史、中国近现代诗歌创作的特点与时代精神、不同时期诗人的创作意图、历史使命与诗歌的文学力量等,激发纵深探求的内在意愿。相较而言,若用“文学体裁”或“民族复兴”等作为核心概念组织单元教学,容易使学习任务变成诗歌、小说选篇学习的平行铺展,让学生缺乏探究、发现、创作的主动愿望。

二、梳理教学主线,确定单篇学习目标

确定单元核心概念之后,下一步是梳理、确定单元学习目标,进而分解为单篇(课时)学习目标。面对单元文本,首先要梳理课程资源和学习要求,确定教学主线。依据新教材的编写体例,“每个单元由导语、选文、学习提示和单元学习任务四部分构成。”[5]这四个部分共同构成了单元的课程资源。通过梳理、整合导语、选文、学习提示和单元学习任务等,高中语文必修上册第一单元的课程资源(﹡为自读课文)和学习要求梳理、整合如(表2)。

教材编者的意图很明显,即引领教师打破原来的单篇结构,把一个单元的所有教材文本当成一个整体进行设计。结合“文学阅读与写作”任务群的各项要求,单元整体学习目标确定如下:

(1)精读诗歌,感受诗歌、小说中的艺术形象,理解欣赏作品的语言表达,把握诗歌、小说的内涵,理解作者的创作意图。结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解,力求有自己的发现。

(2)根据诗歌、小说的艺术表现方式,从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造。

(3)结合所学诗歌、小说,了解诗歌、小说写作的一般规律。捕捉创作灵感,用自己喜欢的文体样式和表达方式写作,与同学交流写作体会。尝试续写或改写诗歌、小说。

(4)养成写读书提要和笔记的习惯。根据需要,可选用杂感、随笔、评论、研究论文等方式,写出自己的阅读感受和见解,与他人分享,积累、丰富、提升文学鉴赏经验。

“层级进阶”理论的价值追求是把“核心素养本位”的语文阅读教学落实到位。但我们不能把整体目标当成一顶帽子随意戴在某一节语文课上,而是要结合这一单元的课程资源和学习要求分析,以结构化思维,把整体目标分解到每一课、每一课时,形成具体篇目(课时)的学习目标。然后,师生通过单篇(课时)学习目标的逐一落实,逐步实现单元核心概念指向下的学科核心素养整体提升。

在单元教学实践中,一篇课文可以被用于达成不同的学习目标,如《立》既可以用于鉴赏分析诗歌的语言和内容,把握诗歌内涵;也可以借助其“狂飙突进”的表现方式,理解其美学价值。也可以多篇课文聚焦一个共同的学习目标,如借助多首诗歌强化对“意象”的多角度理解。因此,单元核心概念引领下的单篇学习活动,既要习得单篇的核心价值、典型意义,实现篇目(课时)的学习目标;又要与其他篇目互为补充、融合理解、深度学习,有效实现单元整体目标。基于单元核心概念,区别于其他篇目,围绕单元整体目标1、2、4发掘其独特的教学价值,确定中国新诗的阶段代表作《立》的主要学习目标如下:

(1)结合诗人特点、诗歌创作的时代背景,反复诵读诗歌,理解其特定“意象”。

(2)分析“语言”,把握诗歌抒发青春情怀、呈现“五四”精神的艺术手法。

(3)选写评论、研究小论文等,探究诗歌的独特风格和深层思想内涵,提升文学鉴赏经验。

三、设置学习情境,实施层阶学习活动

确定单篇学习目标之后,设计实施释义层、解码层和评鉴层的进阶学习活动,让学生脚踏实地、拾级而上,实现语文核心素养的更新、迭进和优化,由低到高、由浅入深地经历单篇学习、单元学习的完整过程。

(一)释义层:理解文本内容,习得阅读方法

释义层,理解性阅读层级,强调通过对教学内容的字词、句子、段落和篇章的概括和理解,获取信息和知识,习得阅读方法,教学生学会阅读。这一层级对应学习目标(1):结合诗人特点、诗歌创作的时代背景,反复诵读诗歌,理解其特定“意象”。该诗“学习提示”说:“它以崭新的内容和形式,表达了‘五四’时期狂飙突进的时代精神。……阅读时要注意联系‘五四’特定的时代氛围来理解这首诗的内涵与形式特征。”以图表形式梳理五首诗的“不同时代的青春使命”之后,师生开展有关作家作品和诗歌意象的学习活动。

其一,小组课前查阅资料、课上展示,了解诗人特点、创作背景。从诗人角度来看,当时郭沫若受“五四运动”和十月革命的冲击,面对浩渺无边的大海,那惊天激浪和狂飙突进的时代洪流一起撞击着他的胸怀,促使诗人写下了这首诗。从创作时间来看,《立》写于1919年9月至10月间——新诗起步阶段,“五四运动”及20世纪初工业革命的思想启蒙阶段,有着无可替代的史学和文学价值。这两个角度,激活了学生已有的时代认知和语文知识等,引导学生较为清楚地“知人论世”,实现了已有经验与新诗形式、内容的联结、补充和建构。

其二,时代背景下的意象理解。《立》由七个诗句构成,“怒涌的白云”“壮丽的北冰洋”“无限的太平洋”“滚滚的洪涛”等意象具有强烈的视觉冲击力,能帮助学生更好地理解诗歌的主题和情感。教学中,要指导学生采用比较法,透彻理解这些与古诗意象不同的“新意象”,理解以郭沫若为代表的新青年的新视野、新的宇宙观。如“地球”“太平洋”是全新意象——提起太平洋推倒地球的想象,实际上是一种自我较劲、自我搏斗、自我更新的无限伟力,正如不断“毁灭”和不断“创造”,最后都要回归到自身“不断的努力”上,仍然蕴藏着改天换地的情怀。课上,还借助“‘地球’与古诗中的‘天地’有何区别”“‘太平洋’‘北冰洋’的意象特点”等具体问题,执简驭繁,带领学生深入理解新诗意象,读懂这首诗。

(二)解码层:深度形式分析,达成意义建构

解码层,审美性阅读层级,是教学难点,强调对文本的艺术手法、语言技巧进行细致分析,不仅关注文本的表面意义,还关注文本的美学价值和文学特征。这一层级对应学习目标(2):分析“语言”,把握诗歌抒发青春情怀、呈现“五四”精神的艺术手法。理论层面上说,教学设计有无限可能性,单篇教学只有置于单元核心概念之下才能真正确定关键学习内容。为真正把握《立》的教学价值,这一层级的学习活动设计如下:

其一,用声音画像,给《立》拟写朗诵脚本。为深入理解《立》的语言技巧,教师指导学生“认真准备,在反复吟诵品味中寻找表达作品情感与自己阅读感受的声音形式”[6],进而给这首诗设计朗诵脚本,“包括情感基调、节奏快慢、语调轻重等方面的提示与说明”[7]。学生拟写的朗诵脚本示例如下:

原诗:

无数的白云正在空中怒涌,

啊啊!好幅壮丽的北冰洋的晴景哟!

无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。

啊啊!我眼前来了的滚滚的洪涛哟!

啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!

啊啊!力哟!力哟!

力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!

朗诵脚本:

(整体情感激昂,声调高昂,情绪饱满)

“怒”——“涌”——,声音延宕,重音。

“啊啊!”紧密强烈,而后停顿稍长,有沉浸感;“壮丽”“晴景”重读,强调。

“无限的”“全身的”重音,“来”轻声,之后稍顿,积蓄力量,“要”“把”稍顿,“推倒”短促有力。

“啊——啊!”声音延宕,深情;“滚滚”重音“哟!”延宕,抒情。

“啊啊!”舒缓,为后面蓄力;三个“不断的”间停顿短,换气急促,体现递进叠加的情感。

“啊啊!”上扬,“力哟!”↗(声音上扬)“力哟!”↘(声音向下走,为后面五个排比句蓄力)

每个“的”均轻音,五个短句重音均落在名词上,并逐步加重;“哟!”结束短促有力,以戛然而止的顿挫感表现诗歌昂扬的情绪。

语文学习包括听说读写,如果“只听不说”“只读不写”,那么学得再努力,也只是学了“一半的语文”而已。经过解码层的教学,学生抓住《立》的形式特点,对《立》不仅“知其然”,还“知其所以然”,实现了“用教材学”。正如陈莲春老师所言:“整个任务群中的实践主体——学生,其角色变化是:朗诵者、策划者、创作者,这样就在情境体验中以阅读、朗读激活学生的言语思维、情感认知,又以写作诗歌、分享诗歌检验和深化阅读效果,抓住读写之间且通且促的特征,阅读既是‘为了写作’,又是‘通过写作’,从而在读写双线环形互动互促的过程中渐渐提升学生的语文能力和素养”[8]。