古天文学知识与古典文学作品解读

作者: 付林鹏

摘要:古人的诗文作品中,往往蕴含着丰富的天文学知识。故要深度解读这些作品,就需要对古代的天文学知识体系有所了解。首先,古人在天象观测的基础上,构建起以五宫为内容的星官体系,而古诗文中众多与天文学相关的典故,就是星官体系的反映。再者,古人还将天上的星官与地上的人事进行关联,由此形成了星次分野理论,这一理论在古诗文作品中应用颇广。另外,古诗文作品中,还有古人对天体结构的书写,也值得重视。

关键词:星官;星占;天体结构;作品解读

古代的文人学者往往经史子集无所不通,故在他们创作的诗文中,蕴含着深厚的文化底蕴和丰富的学术信息。因此,要想读懂这些作品,除了具备简单的理解性知识外,还需要掌握拓展性知识和探索性知识等,这就需要引入其他学科的知识体系来实现。如在古代的诗文作品中,往往蕴含着丰富的天文学知识,像顾炎武即云:“三代以上,人人皆知天文。‘七月流火’,农夫之辞也;‘三星在天’,妇人之语也;‘月离于毕’,戍卒之作也;‘龙尾伏辰’,儿童之谣。”[1]因此,在文言文与古诗词教学中,引入古天文学知识体系,就显得尤为必要。

古代中国人很早就展开了对天文知识的探索,并建立起一套天与地、天与人的关系体系。据《汉书·艺文志·数术略》载:“天文者,序二十八宿,步五星日月,以纪吉凶之象,圣王所以参政也。”故可知,古天文学一方面是描述二十八星宿及日、月、五星运行规律的学问,具有科学性;另一方面,则是通过对星象运行规律的把握,为现实政治服务,具有人文性。故从这一意义上来说,天文学既是原始文明的起源,也是古代科学的起源。[2]

一、星官体系与古典诗文中典故的生成及解读

中国的天象观测,起源很早。相传在颛顼时,就已设有专门观测大火星的“火正”。而《尚书·尧典》更记载了帝尧“命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时”。如果说单凭文献记载还不足以采信的话,那么2005年在陶寺遗址发现的观象台,则证明了记载的真实性。据学者研究,陶寺观象台是世界上最早的天文观象台,很可能设在“尧都平阳”时期。[3]这表明,最晚在帝尧时期,已有了专业的观测人员和天学机构。

而在甲骨文中,已有了很多星名和日月食的记载。至春秋战国时期,古代天文学体系得以奠定。据统计,在《尚书》《诗经》《左传》《国语》等先秦典籍中,记录的星名有190多颗。秦汉时期,天文学体系已经十分成熟,司马迁著《史记》有《天官书》,成为后代修正史必列《天文志》的起端。《天官书》的贡献在于,一方面对以前的天象观测做了总结,记录的星名有558颗之多;另一方面则对天上的星座进行划分,并模仿人间官制,建立了一套星官体系。唐人司马贞在《史记索隐》中说:“官者,星官也,星座有尊卑,若人之官曹列位,故曰天官。”

星官,其实就是中国天文学中的星座,又被称为星宿。《范进中举》:“如今却做了老爷,就是天上的星宿。”“天上的星宿是打不得的。”古人迷信,认为现世中能取得功名的人,都是由天上的星宿降生。在中国传统的星宿中,最常见的是北斗和二十八宿。《天官书》就以这两大星宿为基础,将星空分为了五宫。其中,将北极附近的星称为中宫;二十八宿则分属于四方,称为东南西北四宫,即东宫苍龙、南宫朱鸟、西宫咸池、北宫玄武。

(一)中宫天极

《史记·天官书》言:“中宫天极星,其一明者,太一常居也。”天极星就是北极星,又称北辰。古人非常重视北极星,因在天空中看起来是恒定不动的,又因为它被众星拱卫,所以被视为中宫之首,被当做众星的帝王。《论语·为政》:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”就是看重了北辰的中心地位。《春秋繁露·奉本》就说:“星莫大于北辰。”北极星是北方的标志,古人通过它可以指示方向。而北斗被视为北辰的帝车,《天官书》说:“斗为帝车,运于中央,临制四乡。”北斗是由天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光七星组成,因形似舀水的斗,故称。其中,摇光、开阳、玉衡三星为斗柄,天枢、天璇、天玑、天权四星为斗勺。而天枢、天璇两星又指向北极星。之所以被当做“帝车”,正是因为地球的自转,使北斗星在不同的季节会出现在天空不同的方向,看起来就像围着北极星转动。古人则通过对斗柄所指方向的不同,来确定四季。像《鹖冠子·环流篇》说:“斗柄东指,天下皆春,斗柄南指,天下皆夏,斗柄西指,天下皆秋,斗柄北指,天下皆冬。”更具体来说,古人通过斗柄旋转时所指的位置确定二十四节气,而斗柄旋转一周,标志着一年的完成。《古诗十九首·明月皎夜光》:“明月皎夜光,促织鸣东壁。玉衡指孟冬,众星何历历。”这里用玉衡代之斗柄,说斗柄指向孟冬的位置。但这个孟冬并非指今天的孟冬,因为汉初是以夏历的十月作正月的,故这时的孟冬应该是夏历的七月份,所以当时还有促织(蟋蟀)在鸣叫。

另外,位于斗柄和斗勺连接处的天权星又叫做“文曲星”。在古人的观念中,它是专司文运的。在传说中,宋代的范仲淹、包拯等都是文曲星下凡。《范进中举》中胡屠户也说:“这些中老爷的都是天上的文曲星。”说的就是通过文章考试,进入朝廷做官的大臣。因北斗形似酒勺,也成为文人墨客吟咏的对象。屈原《九歌·少司命》:“操余弧兮反沦降,援北斗兮酌桂浆。”柳宗元在《小石潭记》中也用“斗折蛇行”来形容小溪的曲折蜿蜒。这些都是对北斗的形象化描写。

(二)东宫苍龙

二十八宿并非二十八颗星球,而是古人在观测日月和五星的运行时,所划分的二十八个星区。每一星区都包含着数十个星座。可以说,二十八宿基本代表了整个天球,朱熹即言:“天本无体,只有二十八宿便是天体。”[4]为了形象化地说明,古人又将二十八宿与四象联系起来。其中,东方由角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿组成,共四十六个星座。将这七宿联系起来,好像一条龙,如角宿像龙角,氐、房两宿像龙身,尾宿像龙尾。

七宿中,每宿都有好几个星座组成,一般选取一个星座作为整个星宿的代称。像亢宿就由六个星座组成,即亢、大角、折威、摄提、顿顽、阳门。这六座中,最有名的是“摄提”座,包括六颗星。在古文献中,“摄提”一词有不同的含义。一方面是我们所说的星座名,同时又是岁星、太岁等的代称,以致于经常引起人们的争论。屈原《离骚》在介绍自己的生平时,就提到“摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降”。学者们以此为依据,考察屈原的生辰,就得出不同的结论。之所以如此,就是对“摄提”的不同理解造成的。像王逸认为“摄提”是太岁的代称,所依据为《尔雅·释天》“太岁在寅曰摄提格”,认为屈原生于寅年、寅月、寅日;而朱熹则认为“摄提”是星名,所依据为《史记·天官书》“摄提者,直斗杓所指,以建时节,故曰摄提格”。迄今为止,关于屈原生平的说法,已经有十几种之多,故这一问题的解决,恐怕还要期待新材料的出现。[5]又如心宿,由两个星座组成,即“心”和“积卒”。心座共三颗星,故又称三星,其中的第二颗星因特别明亮,又被称为大火。早在四千年前,古人用此星来纪时,从而形成了所谓的“火历”。[6]大火经常出现在古文献中,像《诗经·豳风·七月》里就有“七月流火”的说法,现代人经常误解其意,以为用来形容夏天的炎热。其实这是错误的,这里的七月并非夏历七月,“流火”说的则是大火星从正南方慢慢滑向西方。这一情况的发生,其实在夏历的八九月份,天气已经逐渐转凉了。再如箕宿,由三个星座组成,为箕、糠、杵,《诗经·小雅·大东》:“维南有箕,不可以簸扬。”正因为“箕”由四颗星组成,形状像簸箕,而“糠”由一颗星组成,像簸箕里扬起的米粒。

(三)南宫朱鸟

朱鸟又叫朱雀,由井、鬼、柳、星、张、翼、轸七宿组成,共四十二个星座。其中,柳像鸟嘴,星像鸟颈,张像鸟嗉,翼像翅膀,共同组成一只展翅飞翔的大鸟。

七宿中,井宿包含十九个星座,较有名的有天狼、弧矢等,屈原在《九歌·东君》中说:“举长矢兮射天狼。”后苏轼又化用这一典故,在《江城子·密州出猎》中提到“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。”天狼星是天空中最亮的一颗星,但古人却将其视为恶星,《晋书·天文志》载:“狼一星,在东井东南。狼为野将,主侵掠。”故苏轼用以代指侵略北宋的西夏和大辽。而弧矢又名天弓,由九星组成,其中八星形似弓,外面的一星似箭,直指西北方的天狼星。又有老人星,亦称南极老人星,就是我们常说的寿星,在神话故事中,他被塑造成一个长头大耳短身躯的仙人形象。在《全唐诗》中,提到或专门吟诵老人星的就有11首之多,可见它被当作一种长寿吉祥的象征而被人们所称颂。

(四)西宫咸池

在《史记》中,与西宫相配的是咸池。至晚在东汉时,才将以白虎配属西宫。西宫包括奎、娄、胃、昴、毕、觜、参七宿,共五十四个星座。与其他各宫不同,白虎的形象原由觜、参两宿组成。在古代的星图中,觜、参两宿组成的形象,像一张虎皮悬挂空中。其中,觜宿三星形似虎头,参宿有四星形似虎身。[7]

西宫诸宿中,较著名的星座有昴,共七星,又名旄头。唐李贺《塞下曲》:“秋静见旄头,沙远席羁愁。”有人就认为,昴在仲秋月份出现,正值秋收季节,[8]故李贺在秋季才能见到此星。昴宿因在西方七宿中居正中,故又称“西陆”。《尔雅·释天》也说:“西陆,旄也。”而且西陆也是秋天的代称,骆宾王《在狱咏蝉》之“西陆蝉声唱”,说的就是秋天的蝉鸣。另外,还有参宿,《左传·昭公元年》记载过一个关于参宿故事,说高辛氏有两个儿子,一个叫阏伯,一个叫实沈,关系非常不好,经常争斗。高辛氏没有办法,就将阏伯调到商丘,主管辰星,因为那里是商人的地方,因此又叫商星;又将实沈调到大夏,主管参星。因两星一东一西,此起彼落,从此再也没有见面的机会。所以杜甫在《赠卫八处士》就用“人生不相见,动如参与商”,形容与朋友相会之难。

(五)北宫玄武

四象之中,以玄武与北宫相配。玄武是一种由蛇龟共同组成的动物。北宫七宿,为斗、牛、女、虚、危、室、壁,共六十五个星座。其中,斗宿由十个星座组成,而“斗”是玄武元龟之首,由六颗星组成,因状如北斗,故称。因在北斗星之南,又称南斗。《诗经·小雅·大东》:“维北有斗,不可以挹酒浆。”说的就是南斗,而非北斗。

在古诗文中,常常斗牛二宿并提。像王勃《滕王阁序》说:“物华天宝,龙光射牛斗之墟。”苏轼《前赤壁赋》:“壬戌之秋,七月既望。……少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。”前一典故,跟分野有关,我们后文再讨论。而后一说法,则完全没有依据。有人就认为这是苏轼的“信笔乱写处”,因为“七月,日在鹑尾。望时日月相对,月当在娵訾,斗牛二宿在星纪,相去甚远,何缘徘徊其间?坡公于象纬未尝留心,临文乘快,不复深考耳”。[9]按娵訾即室、壁二宿。据考证,此赋作于神宗元丰八年七月十五日,即公元1082年8月11日,苏轼正被贬黄州(今湖北黄冈)。用现代技术还原黄州当时的天象,月亮初生正在危、室二宿之间,与斗、牛二宿相隔很远。[10]正因为苏轼不懂天文学知识,才出现了这样的错误。

另外,值得一提的是牛宿里的牵牛和织女两星座。一方面,两星座是古诗文经常吟诵的对象。如《古诗十九首》有“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”,杜牧的《秋夕》有“天街夜色凉如水,卧看牵牛织女星”等。另一方面,古人又为两星座编造了一个凄美的故事,成为四大民间传说之一。但需要指出的是,牛宿所包含十一个星座中,却有两个牵牛:一个是牛,共六星;另一个是河鼓,共三星。都被称为牵牛。《史记·天官书》:“牵牛为牺牲,其北河鼓。”是以牛为牵牛;而《史记·索隐》引《尔雅》又说:“河鼓谓之牵牛。”之所以如此,可能跟古人观象授时有关。早期时,古人仅以河鼓为牵牛,其与织女隔银河遥遥相对。但河鼓三星是中星,用于观象授时非常不方便。因此,古人就取黄、赤道附近的牛宿来代替它,而原来的牵牛改称为河鼓。[11]后来,受牛郎织女传说的影响,均以河鼓为牵牛。所以,我们在解读古文献时,对牵牛星要仔细分辨,如果搞不清楚,就很容易出现错误。

二十八宿的出现很早,有些星名在甲骨文中就已经出现了。较完整的二十八宿体系出现在《周礼》之中。而通过对二十八宿的简单介绍,我们可以了解古人建构星官体系的思路:即将人世间的事物与天上的星座相比附,小至生产生活中的常见事物,如南宫的弧矢是以猎具命名,北宫斗宿的农丈人,是以人命名等;大至人间的政治机构和社会组织,像帝、太子、五诸侯、华盖、灵台等,这多出现在三垣体系里。三垣体系成型较晚,完整的提法最早见于唐代初年的《玄象诗》。三垣即紫微垣、太微垣和天市垣,是环绕北极靠近头顶的天空的星象。其中,紫微垣是以北极星为中心的周围星区,居北天的中央;太微垣是指紫微垣以南,南宫张、翼、轸等星以北的星区;天市垣则是指紫微垣以南,东宫房、心、尾、箕等星以北的星区。唐人王希明的《步天歌》,就以“三垣二十八宿”的分区法,将整个星空划分成31个星区,这标志着星官体系的最终确立。

二、星占学说在古典文学作品中的应用

在恒星观测的基础上,古人又发展出一套星占学说。星占的基础,首先是对天上的星官进行划分,然后再与地面上的事物相联系。《史记·天官书》说:“天则有日月,地则有阴阳。天有五星,地有五行。天则有列宿,地则有州域。”其实,将天上的星宿与地上的州域相比拟,就形成了星次分野理论。

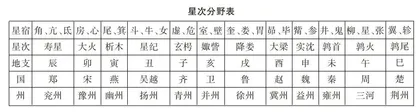

先说星次。古人认为岁星十二年运行一周天,因此,按照岁星的运行轨迹,将黄道附近的周天分为十二等分,叫做十二次。据《汉书·律历志》,十二次的名字依次是:星纪、玄枵、娵訾、降娄、大梁、实沈、鹑首、鹑火、鹑尾、寿星、大火、析木。这颇类似与国外的黄道十二宫。十二次的确立,除了用于岁星纪年外,还用以标记不同季节中太阳的位置,来说明节气的变换。像星纪的起点为大雪,中点为冬至,其余依次类推。另外,古人还将十二次与十二辰、十二地支、二十八宿等对应起来,用在分野理论中。