基于关联的统整:素养导向下中考语文命题的思维取向

作者: 侯志中

摘要:《义务教育语文课程标准(2022年版)》对学业水平考试命题明确提出了“素养立意、依标命题、科学规范”的要求。该文选取长沙市近四年的中考语文阅读题语料为研究对象,运用文献分析法、比较研究法对语料中的关联性和统整性进行分析。探索素养导向下的中考语文命题的思维取向,以期为语文课程教学和各省统一命题提供鉴见。研究发现,长沙市中考语文命题在依标命题和素养立意方面做得不错,但在测评的情境性和多样化方面存在明显欠缺。笔者认为,中考语文命题要基于关联的统整思维,以学科大概念为核心,通过精选测评语料、巧设情境将学生的课内学习、现实生活与学业水平考试建立联系,切实提高考查学生综合素质的效度,更好发挥语文课程育人功能,促进语文教育教学改革稳步、科学、深入进行。

关键词:中考;语料;关联;统整

当下,“核心素养”已成为教育界的高频词汇,《义务教育语文课程标准(2022年版)》是这样表述核心素养的,“核心素养是学生通过课程学习逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力”。[1]对于什么是必备品格和关键能力,我们也已基本形成一个共识,“是个体在面对复杂的、不确定的现实生活情境时,综合运用特定学习方式所孕育出来的学科观念、思维模式和探究技能,进行分析情境、提出问题、解决问题、交流结论的综合性品质”。[2]从这一理解出发,我们认为,能否解决复杂的、不确定性的现实问题,与学生核心素养的高低存在正相关。学业测评作为衡量课程学习质量的重要手段,如何在测评试卷中设计复杂的、不确定性的现实问题,以检测学生通过学习获得的综合能力,自然成为中考命题的出发点。笔者以长沙市近四年的中考语文阅读题语料为考察对象,分析试题语料中的关联性和统整性。探索素养导向下的中考语文命题的思维取向,以期为语文课程教学,以及各省统一中考命题提供鉴见。

学业测评的研究视角很多,限于文章篇幅,本文仅以中考试题阅读题语料为考察对象,分析试题语料如何才能真实检测学生语文素养。所谓语料,简单地来说,就是语言材料。它是语文课程的核心资料,也是语文测试的主要元素。特别是对阅读理解的检测,语料的选择对语文学业测评的效度,甚至语文课程改革的导向性作用都具有重大影响。对于“语料”这一概念的解释,目前语文学界说法不一致,基于本文讨论的视角,本文所分析的语料限于阅读题所选取的语言材料,对试题中的积累与运用以及写作与表达两部分的语料暂不做讨论。

一、长沙市近四年中考语文阅读题语料考察

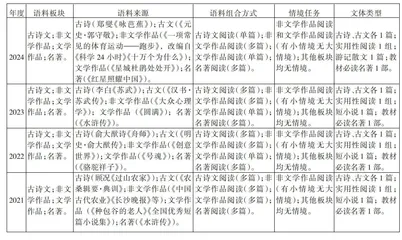

中考阅读题的语料分析主要考虑如下因素:语料板块类型与分值、语料来源,语料组合方式(单篇组合还是多篇组合)、语料情境任务(有或无、大情境或小情境)、语料涉及的文体类型等,这些因素直接影响中考试题能否真实反映学生素养发展水平和差异。长沙市近四年中考语文试题阅读语料情况如下表。

根据表格,可以发现,长沙市的中考语文命题在依标命题和素养立意方面做得很好,但在测评的情境性和多样化方面存在明显不足。具体分析如下:

体现了依标命题原则。依标命题,指的是中考试题命制“体现课程理念,严格依据学业质量要求命题”。[3]近四年,长沙市中考语文试题从阅读语料的板块结构与分值、语料来源与组合方式、情境任务与文体类型等,大的方向上保持一定的稳定性,小的细节上有稍许变化,呈现一种较为稳定的模态。这种命题模态有利于一线教师在变化不居的课改现实面前,保有一种“实”的心态——实落课堂、实提素养。语文教师“实”的心态,这有利于语文课程改革的稳步推进,较好地体现了语文教育界一贯秉持的“守正创新”原则。在具体的阅读试题中,又重点关注学生对语言的积累、梳理、探究活动,较好地回应了学业质量对语文学习的要求。如2022年文学作品的阅读第17、18题,两个题目分别指向“文学阅读与创意表达”学习任务群的“梳理概括”和“分析鉴赏”两个关键能力。再如2023年,非文学作品阅读第15、16题分别指向“实用性阅读与交流”学习任务群的“信息获取”和“信息应用”两个关键能力。

体现了素养立意原则。作为学业水平考试,不仅仅是学科基础知识和基本技能的水平检测,更应该是学生核心素养发展水平的全面检测。长沙市近四年的中考语文试题,一方面体现了学科育人全过程覆盖,将中考语文测试转化为生动的学科育人实践。如2021年中考试题,以“农业、农村、农民”为内容主题,结合古诗文阅读、实用性阅读、文学作品阅读以及整本书阅读,引导学生关注“三农”问题,试题语料与育人导向正确、合宜、适切;2022年古诗文阅读,以明代抗倭民族英雄俞大猷的诗《舟师》和《明史·俞大猷传》为阅读语料,化语文考试以忠诚报国的育人实践;2023年文学性阅读《圆满》告诉学生,千百万家庭的圆满是普通人的兢业、奉献、忠诚所铸就;2024年文学作品阅读以游记散文《星城杜鹃处处开》,以“长沙网红城市的魅力来自于长沙人的精气神”为内容主题,引导学生关注“网红”的本质在于精神内涵,而不在于外在的噱头,以文育人、以文化人的功能自然而真切的。另一方面,长沙市四年中考语文命题的素养立意原则,还体现在对课程育人方式的检测方面。核心素养时代,如何促进学生自主、合作、探究学习,如何引导语文教学由关注知识与能力,转向关注学生核心素养——学生当前及未来应对复杂、不确定性的真实问题的解决,长沙市近四年的语文试题都给语文课堂教学以良好导向。除名著阅读来自于教材必读书目外,其他语料均来自于课外,这些来自课外的阅读语料都是学生当前和未来生活中会真实遭遇的,也是学生需要运用学科观念、学科思想、学科思维来解决的真实问题。对于这些问题的解决,依靠语文课堂上对语文知识的记忆是完全不能办到的,需要学生综合运用语文课程学习中,获得的语言积累、语文思维、语文观念来解决,试题体现了对学生语文素养的综合检测。这种素养导向的检测意识,可进一步强化教师教学中的核心素养意识,进而引导教师将教学的重心由关注“大而全”的语文知识,转向“小而精”的核心素养,从而彻底抛弃“授受式”的教学方式,构建“自主、合作、探究”学习方式,引导学生勤于思考、乐于实践、勇于探索,形成良好学习习惯,激发学习兴趣,提高学生学习能力。

语料的情境性和变化性欠缺。综合长沙市四年中考语文试题考察,笔者发现,长沙市中考语文试题中,语料的情境性和多样化存在明显欠缺。所谓语料的情境性,指的是学业测评的试题与学生学习生活、现实生活的相关性。情境性越强,表明测试语料更接近学习生活或现实生活。较强的情境性才能较好地检测学生解决真实复杂问题的素养和能力。很遗憾的是,长沙市四年的中考语文测评语料,均没在情境创设上下功夫,较多地表现为“阅读文字,完成试题”这一类表述——生硬、冷峻,不利于激发学生的兴趣,也不利于检测学生解决真实复杂问题的能力。语料多为不真实、不现实的内容,是为考试拿高分的学习任务,而不是为解决现实真实问题的学习任务。可喜的是,在2024年的文学作品的阅读中,阅读的语料来自学生所在城市日常的景、人、事,富有真实生活的气息,设题也引导学生思考“网络时代,‘网红’转化为‘长红’的秘诀在于其内涵和精神”。在语料的测评指向性方面,存在明显的欠缺,四年的中考试题,均没有涉及“思辩性阅读与表达”这一发展性学习任务群的检测。与“实用性阅读与交流”和“文学创意表达与交流”相比,是不是“思辩性阅读与表达”的重要性就低一些呢?事实是,作为义务教育阶段末的中考,我国青少年学生的理性思维和理性精神发展如何,我国青少年学生的思考过程和思维方法是否发展健康,理应成为中考语文学业测评的一项重要内容。长沙市整个四年中考试题,对这一素养的忽视,于语文课程教学而言,是一种不良的导向。

二、素养导向下中考语文命题要有关联思维

所谓关联,就是事物之间的联系。哲学认为,世间万物,必然是有联系的,什么样的果,一定是由什么样的因所决定的。学业评价的结果是由学生学习获得能力素养这一因所决定的,要真实地衡量学生的核心素养,就要以关联思维组织测评语料。

关联课内学习。中考作为义务教育阶段结束时的学业水平检测,因使命当然是对学生学科素养的水平检测,并以此为依据为高一级学校招生录取提供参考。但在素养导向下,中考命题更应该要以关联思维,将学生的课内学习与学业水平考试建立联系,促进学生的课内学习,持续课内学习实践促进能力素养的稳步提升,从而解决学业测评所设定的复杂情境问题。如2021年古诗鉴赏《过山农家》,这一语料乍一看,是首课外古诗,而学生只要将这首诗读完,脑海里一定会浮现语文课堂上学过的一首类似诗词——辛弃疾的《清平乐·村居》(统编语文四年级下册第一课)中“大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬”的田园胜景,而这一田园胜景也是《过山农家》一诗所表现的江南山乡闲静淡远的美丽图景。2024年文学作品阅读《星城杜鹃处处开》,学生只要将文章一读完,彭荆风的《驿路梨花》(统编语文七年级下册第15课)“驿路梨花处处开,雷锋精神代代传”的时代赞歌,自然在考场上与学生的思维发生勾连。课内课外似曾相识的题材,课内课外相映的阅读方法,这些都有利于引导师生在语文教与学中,更加关注学生语文学习的迁移能力,即在课内学习实践中习得能力,在课外生活中应用能力。通过考试评价架设课内课外迁移的桥梁,使得学业测评能较真实地评价学生通过课程学习获得的解决现实问题的应用水平。

关联现实生活。传统的学习观认为,知识是人类文化文明的结晶,学生需要重视对人类先验知识的学习,才能应对未来复杂的生存需要。而科学技术飞速发展的今天与未来,人们意识到,再多的知识积累,恐怕也难以适应未来急剧变化的世界。唯有在知识、技能基础上形成的关键能力和核心素养,才能在信息化、人工智能时代畅行无阻。素养导向下的学习观强调“回归学生的生活世界”,[4]让学生的学习与学生的现实生活建立关联,使学习变得有生活意义、有自身发展价值,进而激发学生潜力,促进学生主动、积极、丰富地学习。同理,素养导向下的学业测评不能仅将中考视为素养的检测与评价,不能仅局限于将学生分为优、良、中等,而更应该视之为“促进学生学习的评价”。通过测评语料关联学生的现实生活,让学生感到学业测评不是为了升学,也不是学业的阶段性结束,而是创造性地解决自己生活中的情境问题,从而更全面地反映出学生综合解决实际问题的能力。在这一方面,长沙市的中考命题显然做得不够,试题多以“阅读文段,回答问题”,学生从试题中获得的信息是“因为考试,所以答题”这样的信息,而不是“因为生活需要,所以解决问题”。当然,在2024年的文学作品阅读中,这一点有所改善,语料选择不再像往年一样追求文本的“文艺范”,今年的文学作品阅读“生活化”的意味要浓些,一是文本本身的“生活化”,写的都是学生熟悉的景、人、事等生活日常,二是三个题目也追求“生活化”,如第18题,探究长沙“长红”的原因,引导学生通过文本的阅读引发对生活的深度理解和表达。

关联教学评。“母语教育要使师生都享受到母语魅力带来的乐趣和动力”,[5]学业测评的目的不是难倒学生,筛选出“优秀”人才,而是要让学生通过测评,获得学习给他们带来解决问题的成就感和幸福感。即使是大量来自于课外的语料,也应体现课内教师的教、课内学生的学和中考学生的考三者之间的关联,以取得“得之于课内,益之于课外”的学习效果。在这一点上,长沙市近四年的中考语文试题均做得不错,如2021年中考,文言文阅读第12题,用现代汉语翻译“乃召其邻里,责之曰:‘彼诚乏人牛,何不助之’?”一句,学生虽然对这句话有点陌生,但学生调动课内学习《愚公移山》《出师表》等古汉语实词、虚词的积累,这一句的理解就能迎刃而解了。这种注重与课堂教学关联,重视知识的迁移运用,教、学、评高度一致的试题命制思维,体现了课程评价的“发展原则”和“生本原则”,引导教师从“考什么教什么”向“教什么考什么”转变。

三、素养导向下中考语文命题要有统整思维

所谓统整,意为统一于一个整体。语文课程学习要统一于“人”——“德智体美劳全面发展的人”这一整体。也就是说不管是课程的学习,还是学业测评等,都要整合学习内容、学习情境、学习环境、学习资源等要素,为“培养完整的人”服务,发挥语文课程独特的育人价值。因此,中考语文命题也应有统整思维,以内容的结构化服务于“培养完整的人”这一整体。