情境任务下真实写作试题设计与教学评实施

作者: 王苏旻

摘要:真实写作呼唤教师在“以具体情境为载体”“设计典型任务”的高考命题思路和框架下深度反思教学评的一致性问题。笔者将结合2024年上海卷以及全国卷的三道作文试题,从情境任务要素分析符合典型任务的作文试题设计,从真实写作的动态生成性构想真实写作应然的教学过程,并从评价与教学的一致性角度探索写作评价可能的反馈样式。

关键词:真实写作;情境;典型任务;教学评一致

自2023年秋考之后,上海高考作文题再次展现了稳中求变的风格。“稳”是指其依然葆有“生活+思辨”“言简意赅、题意显豁”的一贯品质;而“变”则是指其一改“有人体”的双概念之对立统一模式,在“稳”中实现了“反套路”的探索与尝试[1]。这种反套路命题的背后,是对考生未能对话题进行足够深度思考而急就章式机械化写作的警示,更是对教师在“以具体情境为载体”“设计典型任务”的高考命题思路和框架[2]下进行真实写作教学评的召唤与敦促。而这便需要教师对“情境”“典型任务”以及“真实写作”进行深度理解,进而在教、学、评层面统筹设计与实施。

当然,这种理念和风向不仅体现在上海卷的作文试题中,也在全国卷里得以彰显。本文将结合2024年上海卷以及全国卷的三道作文试题,对情境任务下的真实写作试题设计与教学评实施略陈管见。

一、试题设计:情境任务的要素例析

(一)情境类型与要素、结构

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称课标)在“学业水平考试与高考命题建议”中指明了三类情境——“个人体验情境”“社会生活情境”和“学科认知情境”。一般而言,作文属于较典型的“个人体验情境”类试题;而“社会生活情境”则重在“强调语言交际活动的对象、目的和表述方式等”,突出交际规则与功能;“学科认知情境”则重在针对“学科本体”(通常涉及较为深入的学科本体知识)进行任务内容的构建。[3]无论是以上哪种,情境化试题在组成要素上都可分为:背景、问题、任务、目的。而所谓情境化试题“结构”则是将前述四大要素进行筛选、组合[4]。下面将结合今年高考作文题,具体阐释上述元素。

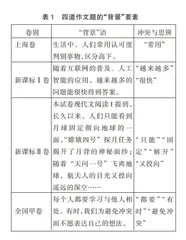

从情境类型来看,上海卷的“用认可度判别事物”、新课标Ⅰ卷的互联网、人工智能到底是帮助问题解决还是引发更多问题以及全国甲卷的与人相处中坦诚交流的价值与实践思考都属于“个人体验情境”与“社会生活情境”;而新课标Ⅱ卷通过试卷作文题前的阅读题文本,建构起人文主题的引申与个人成长的反思,则属于“个人体验情境”与“学科认知情境”。

从情境要素来看,四道作文题的“问题”分别是——你对“认可度”有着怎样的认识与思考?随着互联网的普及、人工智能的应用,我们的问题是否会越来越少?你如何看待“每个人也都在不断抵达未知之境”?你如何认识与理解“其实,坦诚交流才有可能迎来真正的相遇”?“任务”都是——写一篇文章并附有具体要求;“目的”都是通过作文检测学生语文学科核心素养。值得注意的是,“背景”要素往往隐含着冲突与思辨的起点。

作文题中的“问题”是基于“背景”而生发的,这种生发可能是在理解的同时,反思、打破某种思维惯性——以“认可度”来判别事物是否存在评判标准不当等问题,我们判别事物除了“认可度”外,是否还有别的依据?“越来越多”“很快”,似乎是人类在不断创造与发展的高光勋纪,而这种高效的背后,又是否以某种失落甚至扭曲为代价?是什么造成了过去“只能”与现在“解开”的巨大变化?未来又“投向”的“未知”,其魅力性是否必然超越人类的“已知”?“不愿表达”看似是为了“避免冲突”,但“有时”会不会埋下更大的隐患?当然,其中不变的是,对于如何与人相处,我们每个人“都要”终身“学习”。

所以,作文题的情境“结构”就是:(目的)+背景+问题+任务。其中,测试目的往往隐藏于题干表述之外,体现在问题、任务的解决之中。而“背景”一方面显性地呈现于题干表述以及普适的认可(思维的惯性正向)之中,另一部分则隐含于对思维惯性的逆向反思与审视之中。

由此,以情境视角设计作文题时,可进行如下思考与检核:测试目的是否对焦语文学科核心素养的表现与检测?基于检测目的,背景描述是侧重于学科情境还是社会生活情境?问题的提出是否能发挥背景要素的思辨张力?任务是否可以多元(比如运用实用类文体表达与交流)……

(二)典型任务的外延举隅

课标在“命题思路和框架”中具体界定了“典型任务”的内涵[5],而其外延则包括了目标取向典型、材料内容典型、任务形式典型、任务引发的反应典型、任务行为成果典型[6]。后四种“典型”,主要指向语文各测评领域(除作文外还包括积累运用与阅读)任务的“多样、综合、开放”。这些任务特征在作文测评领域是其实然之义。而“目标取向典型”则需针对作文测评领域进行应然之义的探讨。

典型的目标取向指向学生语文学科核心素养的发展水平与状况。而学业质量标准则具体指明了当下学生应有的表现。例如,高考录取依据学业质量标准中的水平4,它期待学生“在表达时,讲究逻辑,注重情感,能综合运用多种表达方式,从多个角度、多个方面表达自己的理解和感受,力求做到观点明确,内容丰富,思路清晰,感情真实健康,表达准确、生动”[7]。

以2024年上海卷作文为例,“认可度”这一概念,考生并不陌生,但能否对其进行全面而深刻的认知,则考验着学生的思维水平。认可度有高低之分、人己之别、今昔之隔——在程度、来源、变化等方面都可以对其进行认识和探讨。这是第一层思考。而探讨“认可度”的意义则指向“判别事物,区分高下”,这便引发了二者关系的追问,即第二层思考——认可度是判别事物,区分高下的前提/基础/重要依据/唯一标准吗?如果不是唯一标准,则又顺势引发出第三层思考,我们“判别事物,区分高下”还受什么因素影响?认可度既然效用有限,我们该如何完善/制定/合理使用认可度呢?

二、教学实施:真实写作的动态生成

真实写作本质是一种基于真实生活情境“动态的、生成的、改造的、探究的”过程的真实[8]。“改造的”与“探究的”旨在真实写作的意义或结果,即不是对知识的机械回忆与复述,而是在多元知识的运用中建构出有意义的思维成果。“动态的”“生成的”旨在真实写作的经历或过程,即“现实中的写作大多从一开始就要经历无序、混乱,然后再经过一番思维的搏斗才能形成最终的文字作品……演化为最终成稿的过程就是形成、发展、丰富和澄清作者思想观点的过程。”[9]因此,基于真实写作的教学理念,应当:在目标上,从结果取向转向功能取向——重视写作的交际功能和语境要素;在过程上,非一蹴而就、单向直进,而是螺旋往复、分阶段推进。

(一)作前指导:基于人文主题的内容梳理

写作教学的过程可大致分为作前、作中、作后。“作前指导往往是抓住审题立意、拟写提纲两个环节,而忽略了两者之间的其他环节,比如根据初步立意的需要,进行材料的搜集、梳理、筛选。”[10]在“三新”背景下,“写作试题的材料和写作要求与教材内容关联度很高。”[11]新教材正是由学习任务群与人文主题双线组织单元的。再加之《中国高考评价体系》“一核——高考核心功能”首先强调“立德树人”,并在“四层——高考考查内容”里将“核心价值”分四个一级指标、十个二级指标指明了“一核”中立德树人的根本任务[12]。综上,基于人文主题的写作内容梳理与重构有利于对接新高考写作要求,从而促进课标核心素养的培育落实。

具体做法是,借助学习任务群所依托的单元导语、选文、学习提示、单元学习(研习)任务,不局限于单元分野而重构写作教学内容以阐发相关人文主题。

比如新课标Ⅰ卷在人文主题上涉及“学习之道”“媒介素养”。根据必修上册第六单元的单元导语:

本单元的文章从不同角度论述有关学习的问题,或阐述学习的意义,或讨论学习的态度与方法,或描述读书的经历与感受,使我们获得不同的启迪。学习本单元,以“学习之道”为核心,通过梳理、探究和反思,形成正确的学习观,改进学习方法,提高学习能力。

由此可见,若是依据单元导语,对课文进行人文主题要素(“学习的意义”“学习的态度和方法”“学习观”等)梳理,便能对题干中“随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案”这一现象从学习的方法、态度及其意义等方面进行反思,并进而形成对这一现象更加多元、成熟的认识。当然,选择性必修上册第二单元《〈论语〉十二章》《大学之道》也可对该人文主题进行补充与丰富。

其实,试题中有一对富有张力的短语——“越来越多”与“越来越少”。“越来越多”指向的是“问题能很快得到答案”;“越来越少”则指向问题本身。需注意:“很快”并不意味着“很好”,前一个“问题”与后一个“问题”在概念内涵上也发生了变化。这就需要考生能够结合当代生活,尤其是新技术的介入,思考:我们要以怎样的程度与方式解决问题,解决多少问题才算高效,我们为什么要解决这些问题……这一系列思辨性的追问,必然牵扯到技术发展的有效性与有限性、学习观等诸多观念在新时代的变迁……正如《劝学》《师说》“学习提示”所言:

还可以结合今天的社会生活,说说荀子和韩愈的学习观中,哪些仍然值得借鉴,哪些需要更新并赋予其新的内涵。

再如,单元学习任务里《“劝学”新说》的命题作文以及附录《议论要有针对性》,都在引导教师有意识地鼓励并发展学生有理有据地阐发自己的个性化体验与认知。而“新说”不能只在于“新”,还应有普适性的深度与广度,从而达到使受众信服的效果。这就需要学生对当下生活有真实的体验、关注与思考。由此,可再次跨单元——结合必修下册第四单元“信息时代的语文生活”,思考新时代环境下,“学习之道”诸要素的变化。例如学习内容上的变化与丰富;学习态度上,如何辩证看待《劝学》中提倡的专心、坚持与当下繁多选择所带来的机遇与灵活转变;学习方法上,可思考人工智能对我们学习过程与结果的正负影响;在学习的价值方面,哪些理念已经式微……

综上,作前指导在审题立意、拟写提纲之余,还需要甚至不可忽视的是——针对学生立意的空白点与提纲拟写的缺失点,更为自觉地对教材进行人文主题要素观照下的深度理解与整合。

(二)作中共建:写作支架的反思构建

“写作支架的实质就是为学生的写作提供援助。”[13]而“作中”可以是学生某次写作的中间过程;也可指多次修改中的某一次(前文提过:真实写作是螺旋往复、分阶段推进的)。所以,教师可在学生写作过程中及时询问学生的写作困难或是在初稿写作后通过评改总结问题,目的是为了切实了解学生现有水平及困难,精准提供学习支援。

比如,针对议论文写作中“背景”要素现实关怀的隐涵性(质量标准水平四的“注重情感”不等于空发情感,要注意情感的自然、真实,这就需明确话题的现实针对性)以及对概念及关系认识不够全面、深刻(质量标准水平四要求“讲究逻辑”)的问题,便可借助教材单元学习任务的附录(如必修上册第六单元《议论要有针对性》、必修下册《如何阐释自己的观点》),提炼写作知识,形成写作支架(如图1所示)。

根据教材附录,提炼相关说明:

1.写作意图:纠正或补充他人看法;解决某个问题。

2.现实针对性:针对最近发生的新闻事件、值得关注的社会现象、人们关心的某些问题、存在争议的某个说法;前者不等于只把议论局限于某时某事,要能从具体问题的讨论中得出具有普遍意义的结论;还要有读者意识,这也是一种针对性——我的文章是为哪些读者写的?他们的年龄、知识层次、阅读能力和阅读喜好如何?他们最关心哪些问题?