全写作教学的理论基础与实施策略

作者: 吕新平

摘要:三新背景下的写作教学呈现“三化”特征,全写作教学以叶圣陶应需的写作价值观、写生的写作训练观,通好的写作评价观为基础,通过内容资源开发、情境具身设计、结构化融通教学和评价推动素养表现等策略,促进真实写作的发生,赋能学生的全面发展。

关键词:叶圣陶;生活化作文教学;全写作

在初中语文新教材使用过程中,我们发现传统作文教学重情感轻体验,重传授轻建构,重结果轻过程的问题不但没有解决,而且由于教师对新教材使用和2022年版语文课标理解存在偏差,写作教学更呈现出“三化”的特征。一是边缘化,教师对于写作内容在单元整体中的地位以及其与群文的勾连缺少研究,写作教学的空间在实践过程中被进一步挤压;二是形式化,写作教学更多侧重情境任务、交际语境等形式上的设计,而对于写作过程的指导缺位;三是空心化,特定语境和任务的写作,导致学生写作内容与传统的文学写作相比,呈现出另一种内容上的浮泛空洞和形式上的呆板单调。为了破解此类问题,在结合新教材、新课标、新中考背景下初中写作教学现状的基础上,我们开展全写作教学的实践研究,取得了一定的成果。

一、全写作教学的理论基础

全写作教学是在汲取叶圣陶生活化作文教学思想的基础上,在学生的学习生活和课余生活中开发写作内容,以真实情境的写作促使真实写作的发生,促进学习和生活真正关联的写作教学模式。其中,全学科内容的开发使用是基础,全情境的语用是形式,全样态的语篇表达是手段,全过程评价是保障。内容、情境、语篇、评价四位一体,在实践环节发挥叶老作文教学思想价值。

(一)应需:写作价值的核心追求

叶圣陶作文教学思想强调作文与生活的关联,写作目的是为了应付生活中的种种需要。“练习作文是为了一辈子学习的需要,工作的需要,生活的需要,并不是为了应付升学考试,也不是为了当专业作家。”[1]这种应需的写作观明确了写作的核心价值追求,即写作必须“有所为”。一方面教师要实现从“学习写作”到“通过写作学习”的观念转变,借助写作这一手段,强化学科知识、生活知识的学习。另一方面写作训练要满足学生以后工作和生活所需,借助多文体、应用性写作夯实学生的表达基础。

为了实现通过写作学习,教师要树立“知识就是写作力”的观念,通过全学科内容的开发,借助跨学科学习任务群等方式,打通生活和学习、课外和课内的壁垒,把学科知识、生活知识等引入写作内容,从而提升学生的智力,丰富写作素材。

为了实现多文体训练,教师要摒除定文学写作为一尊的陈见,通过全样态的语篇表达实现语言形式、文体样式乃至非语言符号的多样化,进而丰富语篇的表达形式和理解方式。

(二)写生:写作训练的必然指向

叶圣陶认为应以“写生为主,临摹为辅”。[2]就文学文本写作而言,临摹容易养成套作和宿构的思维习惯,产生虚假的情意和感受;而从应用文本的写作看,临摹让学生套用模式化的文章应付考试,学生往往写成“知识展示”式作文。

写生不同于临摹,要写自己真实的见闻感思。坚持写生,要做到“见真,闻切,感深,思透”,需要教师在全写作情境中开展真实性写作设计,把写作任务与学生的阅读、生活实践结合起来,通过强化完成任务的过程体验,让学生的写作成果诞生于社交建构和具体情境之中。

(三)通好:写作评价的基本准则

叶老认为好作文评价的标准为“通”“好”。“通”指词用得适切,篇章调顺;“好”的标准是诚实与精密。具体表现在理真、情切、意达。理真是指追求个性化的真实写作,是文章的思想标准。情切是要有具体真切的情感表达,是文章的情感标准。意达是指言意要一致,是文章的语言标准。

通好的写作评价观对当前一成不变的写作评价框架具有特别意义。教师要把写作评价与学生的素养水平结合起来,制定跟学生能力水平相适应、可调适的评价细则,促进学生真实表达;要通过“培养”而不是“训练”的方式,从“经验、思想上着手”,开展过程性评价,形成情感的持续性积累;要开展多语篇写作和语言实践活动,促进学生言语表达精准、适切。

二、全写作教学的实施策略

全写作教学的全,不是贪大求全的全,而是一种对知识、语篇、情境、评价等要素进行整体观照的写作教学样态。在全写作教学的过程中,教师应该对各要素进行综合考量,在对学生的写作实际具体分析的基础上,有侧重地构建系列的全写作实施策略,促进学生写作素养的阶梯型提升。

(一)基于知识本体,开发写作资源

写作离不开知识。一般以为,有效的写作至少包括四类知识,即关于所写内容的知识、关于内容处理的程序性知识、语篇结构知识以及写一篇特定类型文章的程序性知识。在日常教学研究中,教师更关注后三项知识,而对于所写内容的知识指导乏力,主要是因为写作教材的课程内容在知识体系上是“文本中心”而不是“写作主体中心”。从学生的写作实践上来看,学生也因为写作内容的知识缺乏或者无话可写,或者套作仿作,写什么成为学生写作的掣肘。

内容知识构成学生的写作力。缺乏内容知识是写作核心能力缺乏的表现,也是学生写作成果趋同化的重要原因。为了突破困境,教师应当树立知识的本体意识,着力开发学生写作的内容资源。

一是从语文教材中发掘写作内容。这里所说发掘写作内容不只是对教材中文本内容、写作手法的摹写,而且包括教师通过引导学生学习相关知识,并将其转化为具体的写作内容。在教学《绿》时,笔者发现,朱自清之所以把梅雨潭的绿描写得别具一格,其核心在于他掌握了关于颜色的三个基本要素,即色相、明度、纯度,所以,当他从三个维度拿梅雨潭的绿与什刹海的绿杨、虎跑寺的绿壁等进行对比时,读者并不会觉得繁复。笔者设计了《如何“绘色”》的写作指导课,通过勾连鲁迅的《雪》中关于雪色的描写、《骆驼祥子》第三章、第十八章中的环境描写,引导学生掌握色彩的基本知识和写色的基本角度。设想一下,如果学生单纯掌握对比、衬托、联想想象等写作知识,可能依然会陷入无话可写的境地。而掌握了关于色彩的相关知识后,学生对于事物颜色的描绘则更专业、更准确。

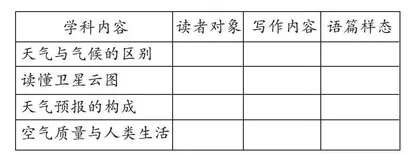

二是从其他学科发掘写作内容。全写作强调从学科知识中汲取养料,用以丰富文章的内容,成为写作素材。比如学习七年级上学期《地理》“天气与气候”一节相关内容时,教师要求学生完成下面表格,通过引导学生提炼学科知识,丰富写作内容。

比如有学生选择“天气与气候的区别”,其读者对象拟定为低年级学生,写作内容关涉天气和气候的区别,语篇样态可以是简短的说明文本,图文结合的复合文本等实用语篇;而选择“读懂卫星云图”的学生把读者对象界定为一般社会人群,写作内容关涉卫星云图的相关知识,语篇样态上看可以是文学性语篇,也可以是实用语篇;选择“空气质量与人类生活”的同学可以把读者对象界定为一般社会人群,语篇样态可以是调查报告等研究性语篇,也可以是演讲等实用性语篇。

叶圣陶说:“文章的材料是经验和意思,文章的依据是语言。只要有经验和意思,只要会说话,再加上能识字会书写,这就能够写文章了。”除去日常生活中学生通过经历、感悟内化相关的“经验和意思”外,借助学习生活开发学科知识丰富学生的写作“经验和意思”,对于提升学生写作力有重要作用。

(二)打通生活边界,设计具身的写作情境

写作是一项思维活动,从具身性与思维的关系来看,思维离不开身体,而身体又根植于环境。写作学习只有发生于身体与环境的互动中,个体内部心理资源和外部环境条件得以充分应用,才能达到心智、身体和环境之间的动态平衡。[3]因此,学生的写作素养“必须基于个体的亲身体验,是具身的体验、表达与交流。”[4]素养的提升也必须依赖于具身情境中的写作实践。

具身情境指通过情景再现或在场观察生成所学。一方面,具身情境丰富学生的认知体验,身体与情境相互作用进而引发促进认知的巨大动力;另一方面,具身的情境能够激发学生的写作需要,不同的认知场景形成学生的差别感受性,为学生写作成果的个性化和表达样态的丰富性提供基础。

比如笔者在带领学生观赏天平山落叶的时候,有同学发现有的落叶是正面朝上,而有的是背面朝上。很多学生认为是偶然形成的,没有特定规律。笔者让学生分成小组,筛选树叶从空中做落体实验,结果发现背面朝上的落叶占比很高。有的学生带着疑问在生物课上请教生物老师,生物老师带领学生做了叶片细胞结构的实验,终于探究出原因:树叶正面和背面的细胞结构各不相同,正面的“栅栏组织”因为含有叶绿素进行光合作用,要比叶背面的“海绵组织”更重。有的学生问物理老师,物理老师带着学生从空气动力的角度分析,因为叶片正面和背面细胞数量不同,当树叶枯萎时,正背面的收缩程度就不一样,树叶就会呈现凹凸型。叶片下落时凸面受到的空气阻力小,凹面的空气阻力较大,所以下落的过程是凹面朝上的多。学生在完成这三组实验后,终于从不同的视角解释不同条件下树叶落地的规律。课后,笔者引导学生以此完成苏州市2022年中考作文试题《学问藏在 里》的写作。从写作成果来看,有的学生用物理和生物学科的知识解释了树叶落地的规律,写成条理清晰的科普说明文;也有的学生从活动的过程写起,讲述了一个为发现新知不断探索的故事,写成以小见大的记叙文;还有学生以此次活动作为例证,证明学习知识要不断质疑、反复实践的道理,写成一篇演讲稿。

上例可以看出,具身的写作情境有如下特点。首先是真实性,它是依赖于生活的。比如本例中的话题产生于学生的社会实践,问题解决于生活的过程之中;其次是差异性,不同的学生站在不同的角度会产生不同的认知,感受并不相同,才会产生不同的写作成果;其三是关联性,活动要能联结学生的认知基础和情感体验,激发学生思考、探究的需要。比如上例就实现了课内外知识关联、活动与任务关联等。

具身情境让写作者在情境中以具身体验生成写作知识,形成真实学习。这种学习包括情感、思维和体验的积极卷入,使得写作者的行为、性格甚至态度上发生积极变化,从而从更深层次上形成“有意义的写作”。

(三)依靠核心概念,开展结构化融通教学

我们知道,统编语文教材写作板块作为相对明晰的训练序列相对独立,同时又跟单元阅读内容相互配合,相互融通,构成有机的读写融合体系。在实践过程中,有的教师往往对写作板块开展独立教学,缺少写作活动与其他实践活动的融通设计,把写作等同于作文;也有的做简单的读写结合研究,但并没有让单元整体教学的核心概念作用于写作教学,把融通当做简单的勾连。这些做法都无法真正实现教材的使用价值。

课标理念下的写作板块体现出强烈的综合性。一方面写作是“表达与交流”实践活动的主要内容,且涵盖了口语和书面两方面;另一方面,板块中的跨媒体表达、跨学科学习、多语篇写作等从成果、内容、思维等方面还原写作的本质特性,写作不再是单纯的文学性写作,更不是以写篇文章为目的。可以说,写作的综合性决定了写作教学的融通性。而这种融通不是简单的勾连,一定要通过结构化学习才能得以实现。

借助结构化的课程内容和教学内容落实核心素养的育人目标,是当下语文课程教学改革的主旋律。[5]布鲁纳说:“务必使学生理解学科的基本结构,学习这种基本结构就是学习事物之间是怎样相互关联起来,这便是教育过程的核心,即用基本的和一般的观念来不断扩大和加深知识。”[6]这里“基本的和一般的观念”就是核心概念,借助核心概念,建立关联思维,掌握基本知识是进行结构化教学的三个前提。结构化的写作学习活动,是在明确单元核心观念与写作核心要素之间的关系的前提下,基于开放多元的写作知识创设系列学习活动,培养学生解决问题的综合能力。

比如在教学七年级上册第三单元的时候,笔者发现教材中所提供的都是作者左脸头像,这种审美和美术家在进行艺术创作时遵从的左脸原则高度一致。在美术家眼里,左右脸表达的信息有差异,左脸在情绪表达上更有优势。教材编者的配图跟文学作品的写作有共同之处,即如何才能更好地表现人物形象。笔者以此为核心概念,借助插图的左脸头像和相关知识,设计了以下活动,力图将单元内容与学生的写作认知过程结合起来。活动一:列举右脸图片,比较左脸与右脸头像给读者所带来的感受上的差异。活动二:根据本单元作者头像照片,结合文本内容阐述人物形象的特征,并概括出相应的写法;活动三:阅读《左脸45度审美原则》材料,为《往事依依》配一幅于漪老师的面部照片,阐述理由;活动四:选择完成下面写作任务中的一项:1.刻画某一人物的左脸45度的形象;2.阐述左脸45度的审美原理;3.运用左脸45度原则拍摄同学面部照片,为图片配上体现人物形象的文字。