从知识走向哲思:读出生态学家的忧和爱

作者: 陈洁

摘要:《大雁归来》是一篇注重内容知识性的文艺随笔。多情想象与热情赞美、深切忧虑与委婉批判、生态哲思与伦理探询,无不昭示着利奥波德对土地的深厚情感:亲近、热爱和尊敬。教师应兼顾文本的科学性、抒情性和思想性,联系单元主题“人与动物的关系”,在情境整合中实现理解进阶,在任务推进中引发思辨探讨,在读写活动中提升审美能力,引导学生理解利奥波德对土地的忧与爱,形成尊重动物和爱护生命的意识。

关键词:《大雁归来》;文艺随笔;人与动物;忧与爱

初中语文七年级上册新修订教材将《大雁归来》放到“活动·探究”单元中,而这篇课文原本在八年级下册第二单元。教材为什么要这样调动,以及在新的单元序列中,这篇课文的教学重点应该在哪里?教师应该如何设计任务?下文将对这些问题进行回答。

一、说明特征并不明显:兼顾科学性和生动性

说明文是以说明为主要表达方式的一种体裁。它通过客观地解说事物,来说明事物的内容和形态、本质和规律,使人获得有关知识。说明文往往具备两个特征:一者主要表达方式是说明,二者写作目的是使人获得知识。

学生在阅读《大雁归来》的过程中,可以获得有关大雁迁徙的知识。课文提到:大雁定期迁徙,当三月份的大雁冲破雾霭北归时,春天就来到了,十一月份的大雁则向南飞去,并且大雁总是以六只或六的倍数笔直飞行。这些信息说明了大雁迁徙的时间、队列和路线。课文还提到,大雁喜食玉米粒,栖息在沙滩、沼泽、池塘,喜欢集会鸣叫,这说明了大雁的食物、住所和习性。

但是《大雁归来》的说明特征并不明显。我们难以在《大雁归来》中找到特定的说明中心、相应的说明材料和清晰的说明顺序。虽然课文提到大雁的定期迁徙、雁群组成的数字、大雁的叫声,但是它们集中说明了什么问题?读者很难找到答案。此外,课文涉及三月、四月、五月和十一月等时间,却并未按照时间顺序进行排列,读者很难判定课文的说明顺序。

对比来看,八年级下册第二单元其它课文有突出的说明意识,系统地阐释了事物、事理之间的因果关系、内部规律和发展过程。比如,《大自然的语言》围绕中心词“物候”,说明了什么是物候、什么是物候学、影响物候现象的因素有哪些,以及物候学的意义。《恐龙无处不有》围绕南美南端出现的恐龙化石,说明恐龙遍布各地、恐龙出现在南极地区是因为大陆漂移。因此,《大雁归来》放在这个单元并不特别合适。

这是一篇注重内容知识性的文艺作品,兼顾科学性和生动性。其生动性主要表现在四个方面:(1)人格化的大雁形象,惹人喜爱。大雁知道很多事情,包括威斯康星的法规,这是主观判断而非科学事实。影响大雁归来的主要因素是自然物候,而非猎人捕杀。大雁所知,实是作者思绪的投射——禁猎期只能为大雁提供相对安全而非绝对安全的环境。(2)细节化的场景刻画,使人联想。第九段描写了四月夜间大雁的鸣叫,远近之隔,动静之间,作者听到了沙锥鸟、猫头鹰、美洲半蹼鹬,和大雁的声音,此起彼伏,朦胧隐约。场景描写不是为了说明问题,而意在呈现作者的所见所感,渲染宁静和谐的夜间氛围。(3)多元化的议论角度,引发感慨。大雁知道威斯康星的法规,这些孤雁是伤心的单身,或是寻找失散子女的父母,它们是丧失了亲人的幸存者,这些议论都沾染了作者的同情和哀怜。(4)诗意化的语言表达,引起共鸣。结尾处“一首有益无损的带着野性的诗歌”,既写出了大雁的原生态,又将作者对大雁的喜爱和赞美展现得淋漓尽致。

二、随笔特征突出:读出生态学家的忧与爱

《大雁归来》选自文艺随笔集《沙乡年鉴》,这本书围绕利奥波德在沙乡农场开展生态实验的生活历程,传递独特的生命体验和生态观念、自我意识和反省诉求,被视为生态文学的典范之作。随笔(essay),这个词的本义是试验性或未得出结论的尝试。十六世纪法国作家蒙田第一次用它称呼文学体裁。他在《随笔集》中写到,“我要讲述的是我”[1]。由此可见,随笔最紧要的地方是表现作家自己的真情实感。想要解码《大雁归来》中蕴藏的随笔密码,读懂其中的哲思很重要。

(一)多情想象与热情赞美

凭借热心的观察和诗意的笔调,利奥波德还原了大雁归来的画面细节。在他眼中,这是姿态可爱的大雁,它们在水面闲荡、向沙滩低语、在沼泽和草地上空曲折地穿行、喧闹着飞过收割后的玉米地;这是聪明机智的大雁,它们知道很多事情,如威斯康星的法规和十一月隐藏的猎枪,它们记得很多事情,如久别重逢的池塘和沼泽集会的程序;这是高傲洒脱的大雁,它们目空一切地从人们头顶高高飞过,用深沉的声音,用自己的生命为信念做赌注,在沼泽集会中发表最后的言论。透过文字,感受利奥波德这些多情的生命体验,我们能看到真实自由的雁群生活。

在《沙乡年鉴》整本书中,洋溢着生命对生命的亲近之感。比如,十月的小落松织就金色的地毯,每棵树顶已经孕育明天的萌芽,静静地等待春天,这是万物生长的感喟。比如,在空气清新的清晨,偶遇一只红色的鹿、走过覆盆子叶子的红色地毯,把三条鳟鱼装进鱼篓,这是对自然生活的珍爱。正是怀揣这般对土地的热爱、尊敬和赞美,利奥波德探寻的土地伦理才得以成形。

(二)深切忧虑与委婉批判

诗意笔调的背后实是作者柔软敏锐的心灵。孤雁作为猎枪下的幸存者,带着过往冬日的离思归来。“雁队从低空中出现,这是一条由鸟组成的,被撕得参差不齐的旗子”[2]“我听到最后一声雁叫,听起来像是在企求夏天”[3],这些死神降临时的悲鸣,揭示禁止狩猎的真相:威斯康星的法规差强人意,每个沼泽地和池塘边都可能有猎枪——狩猎期间上演无节制的残害!

在《沙乡年鉴》整本书中,此类令人痛惜的场景不胜枚举。离开威斯康星的最后一只美洲野牛、死去的指南花、为鸽子立起的纪念碑、最后一个水塘里做最后摆动的最后一条泥斑鱼……不同物种陆续吹响告别的号角。利奥波德格外关注人们对土地的忽视。随笔中写到,眼睛总是朝上望或者总是低垂的人,总是注意不到葶苈的怒放;那些给鸟戴上环志的人,大多是为了抽奖的票子;当物种灭绝的时候,几乎没有人为此感到伤悲。他直截了当地指出,大部分人和土地的关系以经济为基础,“他们靠土地活着,而不是为土地活着”[4],人们只享受特权而很少尽责任。当利奥波德把人与土地的关系勾连起来时,土地伦理的沃土里抽生关切之芽和反思之花。

(三)生态哲思与伦理探询

大雁和人的关系密切。大雁能够提示物候,示范联合观念,为整个大陆带来有益无损的诗歌。它们尚且遭到不节制的猎杀,那么,当对象延伸至土地,又有多少难言的故事?人与土地如何相处?基于种种思考,利奥波德提出土地伦理的演变次序:首先要处理人与人的关系,其次要处理个人和社会的关系,再次要处理人和土地的关系,最后要形成健康的共同体。他呼吁:“把人类在共同体中以征服者的面目出现的角色,变成这个共同体中的平等的一员和公民”[5],只有通过这样的方式,人与其它生物才能更持久、更长远地携手前行。

就共同体而言,一方面,要保障土地在自然状态中存在的权利。比如,消失的鸽子需要的仅仅是自由的天空,以及振动双翅的意志,要停止野蛮行径,避免物种灭绝的悲剧。另一方面,要树立使用土地的责任感,像对待生命一样尊重土地。比如,我们可以喜欢任何一棵年轻的白杨,因为终有一天它们会和人一样老去。只有把爱与呵护融进日常生活,试着亲手种下树木,少些捕杀动物,等等,才能让有益无损的诗歌,响彻久远的时空,抵达广泛的心灵。

土地伦理的诞生,是感性和理性编织的花环,它见证了利奥波德生活旅程中的悲伤、愤懑、迷惑和困窘。探询后无知、复又探询、反复不已,这既是随笔的文体追求,也是利奥波德生态思考的进阶体现。这些思考与七年级上册“活动·探究”单元的人文主题不谋而合,它们都试图讨论人与动物的关系,贴近生命,呼唤尊重。

面对教材的调整,教师要注意,这是一篇注重内容知识性的文艺随笔,它兼具科学性、抒情性和思想性。教学时既要唤醒学生探究知识的兴趣,培养其理性思维,同时,又要带领学生领略细腻的真情实感,把握人与动物相处的过程,丰富亲近动物的体验,体会人与动物的平等关系。引导学生从知识走向哲思,理解利奥波德对土地的忧与爱,提升学生的审美能力和生命意识,是本课教学的关键所在。

三、制作人物标签:感悟人与动物的关系

通过考察《大雁归来》的教学课例,笔者发现一个突出的问题:任务设计的固化。课例的架构几乎都是三步走:通过圈点勾画信息,了解大雁习性,落实知识性;通过批注赏析语句,聆听作者心声,落实文艺性;通过拓展资料,走进《沙乡年鉴》,落实思想性。在说明文单元,这样的处理或有其合理性,但在“活动·探究”单元中,容易导致学生感受不到、理解不深。那么,这篇课文应该怎么教?笔者认为可以采取以下策略:

(一)整合情境,实现理解进阶

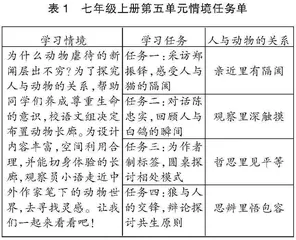

本单元选取的文章,从不同角度展现了人与动物的关系。郑振铎的《猫》表现了人与动物亲近但有隔阂,陈忠实的《我的白鸽》展示了人观察动物后的生命体验与心灵感触,利奥波德的《大雁归来》蕴含了生态学家对人与动物平等关系的伦理哲思,蒲松龄的《狼》刻画了人与聪明而狡猾的狼之间的交锋。立足单元整体,推动理解进阶。不妨整合情境,开展布置动物长廊的实践活动,以虚拟采访和模拟论坛贯穿,引导学生理解人与动物的复杂关系,掌握人与自然和谐共生的方法。相关情境与任务见表1:

(二)以关键任务,引发思辨探讨

2022年版义务教育新课标指出,第四学段“思辨性阅读与表达”任务群的学习内容包括:“阅读关于生活感悟、生活哲理方面的优秀作品,学习思考与表达的方法,结合生活经验和阅读材料,阐述自己的感悟和观点”[6]。《大雁归来》适合作为思辨性文本,引导学生探讨利奥波德的生态哲学理论,阐述各自对“人与动物关系”的思考。教师可以设计以下任务:

有同学觉得,对利奥波德的介绍,课下注释“美国生态学家”略显单调,现向大家征集更多人物标签。请边默读边勾画,在文中找到依据。这个任务能把学生的理解导向多种可能,他们的回答可以是严谨的观察者、真诚的欣赏者、热爱自然的思考者,等等。拟定标签的过程,也是“梳理与探究”的过程。学生细读文本,定位和鉴赏那些贴合生命经验的词句,形成自己对人物、主题,以及人与动物关系的评价。不同的标签侧重点不同,共同指向文本的科学性、抒情性和思想性。在此基础上,教师可以组织圆桌会,邀请郑振铎、陈忠实和利奥波德共同探讨人与动物的相处模式。

(三)以读写活动,提升审美能力

“活动·探究”单元将阅读、实践和写作融为一体。在布置动物长廊主题的实践背景下,教师可以融合多文体写作训练,尝试记叙、议论、抒情、说明等多种表达方式,以及创意表达的形式,记录学生探索人与动物关系的过程,分享学习探索的收获和成果。比如,动物长廊拟播放动物视频,请根据《大雁归来》为视频提供解说词。比如,圆桌会结束,想赠送与会嘉宾文创礼品,以主办方的身份为利奥波德设计纪念品。比如,要参加“狼与人”的辩论会,请就人如何与狼相处,为利奥波德准备辩词。这些生动有趣的读写活动,把知识、想象和丰富的写作糅合起来,能帮助学生获得较为新鲜的审美体验,培育尊重动物和爱护生命的意识。

综上,七年级上册新修订教材着眼细微进行调整,是为完善和提升。修订者的用心,还需实践者的专心锦上添花。面对新修订教材,教师应有,以变应变和善作善成的态度,敢于探索和乐于实验,通曲径觅繁花。

注释:

[1]蒙田.蒙田随笔全集[M].北京:人民文学出版社,2018:1.

[2][3][4][5]侯文蕙.沙乡年鉴[M].北京:商务印书馆,2016:76,76,37,231.

[6]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:30.