新教材视野下的《狼》文本解读与教学策略

作者: 李欣鑫

摘要:2024年秋季全面投入使用的统编版新教材对原有课文及单元任务进行了修改完善。《狼》是统编版语文教材七年级上册第五单元的文言文,该单元由原来的常规教学单元调整为活动·探究单元,并重新细化了单元任务。在这一背景下,单线单篇的教学模式已难以完成新教材提出的教学要求,将《狼》还原至《聊斋志异》大框架和《狼三则》小框架之中,重新融通审视文本,重新建构教学框架,以“把握文章的基本立场和态度”,进一步“深化对人类自身的理解”,是实现具有思辨性的活动·探究单元的教学路径。

关键词:新教材;狼;聊斋志异;文本解读;教学策略

《狼》选自《聊斋志异》中《狼三则》其二,是统编版语文教材七年级上册第五单元的一篇文言文,内容短小精悍,情节张弛有度,故事性较强。在2024年秋季投入使用的新修订语文教材中,本单元从常规教学单元改为活动·探究单元,并进一步提出活动任务单“本单元的一组文章,既表现了人对动物的欣赏与尊重、对其命运的关注,也展现了人与动物的矛盾冲突”[1]。在单元配套设置的任务一中再次细化要求“把握文章的基本立场和态度,了解人与动物相处的各种方式,深化对动物和人类自身的理解”。深入解读文本、深入思考文本背后动物与人的精神世界,其中蕴含的思辨性和探究性,使得上述传统的教学模式显露出不合时宜的简陋和单薄,尤其值得注意的是,在常规教学和教参指导中常将《狼》的故事情节概述为:遇狼—惧狼—拒狼—杀狼,显然是将屠户作为小说的线索和主人公,以最终胜利方的视角来复述这个故事,由此本课可顺利提炼出主旨:狼在人的面前不堪一击,只是沦为笑料;人终将战胜狼(黑恶势力)。实际上,这样简单粗暴地总结既没有真正读懂《狼》的隽永旨归,也丧失了《聊斋志异》独有的意趣与韵味。要真正理解《狼》,真正“把握文章的基本立场和态度”,以求“深化对人类自身的理解”,必要将其还原至《聊斋志异》大框架和《狼三则》小框架之中。

一、《聊斋志异》的一书多体

《聊斋志异》诞生于文言小说发展相对完备的清朝,当时小说批评理论高度发达,各类小说在叙事艺术上相互影响、借鉴。蒲松龄继承了前人文言小说优秀的叙述传统并加以融合与创新。纪昀曾认为《聊斋志异》一书而兼二体,不伦不类,对之加以批评。其实,此话在理,《聊斋志异》在文体上确乎呈现出多体相杂的错位之韵。

首先,《聊斋志异》师法史传叙事范型的痕迹较为明显。比如小说开篇先交待小说主人公的姓名、籍贯等,虽然详叙其人其事,并多以人名命名相应篇目,但作者或叙事者往往不直接介入小说叙事,结尾多用“异史氏曰”的议论性文字收束,这种叙事体例显然烙有史家叙事的影子。但《聊斋志异》并不被史家叙事模式所拘囿,而是大胆创新,突破史传叙事时空顺序的限制,大量使用追叙、倒叙、补叙等错时艺术,营造一种有意识、有意趣的错综氛围,达到曲折瑰奇的美学效果。在此基础上,《聊斋志异》还突破了史家叙事的全知全能视角,部分作品的有限视角将小说叙事聚焦于某一特定情境的人物角色,增强了小说的悬念感、沉浸感。《聊斋志异》还将叙事空间开拓到现实世界以外的文化空间、虚幻空间,将现世经历与世外梦境相融,使现实空间和虚幻空间相衔接,借虚幻景象隐喻现实处境,加以警示、讽刺或规劝,在一定程度上深化了文言小说的立意。

其次,《聊斋志异》还涉猎了文言小说的各种类型。总览全书,既有《海大鱼》式博物体的杂记,也有《地震》《鹿衔草》等笔记体小说,还有《荍中怪》的志怪体和《婴宁》等传奇体,而《念秧》等文本分明可见话本的结构形态。《聊斋志异》不但在形式上兼收前美,更是在内容实现了文言小说人物中心的整体转移,促使文言小说从文人案头走向街头巷尾。

《聊斋志异》中的人物大多身世平凡,即使偶有显赫,也是王谢旧燕家道中落。小说更多刻画的是农人商旅、贫寒书生,乃至市井无赖、无业无家者。随着人物中心的转移,小说叙事的关注点也随之转移,虽名“志异”,但其经典篇章的落笔并非“猎奇”,而是“只道是寻常”。小说所叙之事多为百姓日常事,情爱纠葛、人世辛酸无不在其中,有些小说人物的身份是花妖狐鬼,但其举止性情与常人无异;有些人物所经之事光怪陆离(耸人听闻),但其时、境详实,情节合理。“下里巴人”的小说内容填补了叙事之“异”的人情罅隙,使小说角色因世俗化而具备更丰厚的底蕴,由此便于作者借叙写异界怪闻来隐喻人世,抒情寄志,使之既区别于“补史之阙”的魏晋文言小说,也不同于德谕教化的唐宋文言小说。

《聊斋志异》的这些特质,是由蒲松龄的身世历程和创作理念决定的。作为清初求仕者的蒲松龄,内心深处有着传统文人所固有的士大夫双重人格,多年的治学求仕历经,使他自觉地向“正统”文化靠拢,这表现为在艺术形式上主动向“史传”与笔记文学所崇尚的实录精神“取经”。其实,除却自身的主观意志,时代的影响也不可忽视。《聊斋志异》的创作历时三十九年之久。在此期间,我国小说评点理论发展至高峰,小说批评理论系统趋近成熟。此前有金圣叹评点《水浒传》,其后有毛氏父子评点《三国志通俗演义》,张竹坡评点《金瓶梅》。这些小说评点家提出了许多关于小说叙事艺术的重要命题。如金圣叹论及叙事序列和叙事节奏等问题时,提出的“写急事用缓笔”,在情节技法上以“移云接月”“莺胶续弦”等巧妙……毛氏父子则别出心裁地提出“叙法变换”,关于叙事视角的聚焦问题[2]。金、毛等人在古典小说叙事研究上的创见,无疑为蒲松龄兼纳百题提供了良好的外在氛围,成书于其间的《聊斋志异》在叙事技巧、叙事谋略上受此评点理论的启发是极有可能的事情。另一方面,封建王朝的车轮行至清代早已不堪重负,腐朽的大厦之下社会矛盾频出。现实的腐朽与积重难返,使他在《聊斋》的创作中意识到,要表现世态世情的多元就非得虚构“异”世界以传出个中之精神。多年应举不仕,亲身经历世态炎凉,对普通百姓的生活状态目睹亲闻,这一切汇聚交织,催促蒲松龄在《自志》中坦言“披萝戴荔,三闾氏感而为骚。”[3]他将《聊斋志异》与屈原的《离骚》相类,意为远追屈原,书以“孤愤”——“浮白载笔,仅成孤愤之书。”蒲松龄的“孤愤”非为己而忿,是为所见而忿。对爱情自由的讴歌,对不堪压迫的挥戈,对人情世故的冷眼批判,都是他于现实的冷雨烈火的淬炼中迸发而出的“孤愤”。正因如此,蒲松龄不像其他创作者那样将小说读者看作是被教育者或文字猎奇者、欣赏者,而是把他们当作对话交流的对象,呼唤以共鸣的同胞。叙事的波澜跌宕、情节的离奇炫目只是用以增“异”的技巧,奇域幻境、鬼怪仙狐因为创作者独具的阅历与心境而倍添丰满的血肉,曲折似幻的故事敷演出深邃的诗意和厚重的现实,成为对真实世界的象征和隐喻,由此而展现出蒲松龄文言小说世界不拘一格的开阔的视野、理想的魅力和批判的力量。鲁迅以“其叙人间事,亦尚不过为形容,致失常度”[4]为论,是对其叙事以虚咎实、文字别有生趣的高度赞扬。而这也正是这本奇书能流芳后世,读之怡情悦性的原因。

二、《狼·其二》为链接的“狼”艺术

《狼·其二》是《狼三则》系列中承上启下的一环,它链接了狼与屠户对照关系上的枢纽,纵观《狼三则》,三篇文言小说都选材自民间实况,狼、屠户、剩骨,皆是世间平常之物,而凶狼堂皇当道,拦路食人却是耸人听闻的奇闻逸事,这是《聊斋志异》一贯的且实且异的写法。三则短文,狼或瞰担上肉,尾行数里;或假寐施诈,前后合计,狼或黠或贪一一毕现。三则故事,志怪传奇相错相杂,行文合一不可辨清。三则文本虽然开篇缺少对屠户的生平梗概,但结尾“缘木求鱼,狼则罹之,是可笑也”“狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。”“非屠,乌能作此谋也!”这类点评全然符合史传以评议结尾的叙事体例。可见,写妖写人的背后,实交织着三种叙事艺术。这种艺术的兼蓄之美也提示着我们三则文言文应当连贯阅读,统筹研讨,而非破碎拆分,支离学习。

梳理三则文言文可以发现,《狼三则》记叙了三位屠夫在不同情况下遇狼和杀狼的故事,这三个故事曲意暗合,共同搭建起蒲松龄在封建王朝末期对“野兽”、对自身的深刻解读和反思。第一则故事伊始,“屠人货肉归”偶遇一狼,狼“瞰担上肉,似甚垂涎,随屠尾行数里”,“瞰”“尾行”寥寥几笔将狼阴沉可怖的面部勾勒清晰,佐以其后“缘木求鱼”攀至树上大嚼剩肉的夸张行为,着重突出了狼的贪欲;第二则故事中的狼同样贪而无厌——“一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。”结伴而来的恶狼啖尽剩肉仍不愿离去,因眼前还有未啖尽的“人肉”,欲啖屠肉的狼于贪心凶残之外更添狡诈,前狼“径去”——迷惑屠户放松警惕,实则另有图谋,“意将隧入以攻其后也”;后狼“犬坐于前”——是为牵制屠夫,以防其脱逃,估算前狼埋伏将至时又“目似瞑,意暇甚”,再次降低屠户戒心以便偷袭。两狼合作,黠意昭然。到了第三则故事,狼更是变本加厉,省却贪屠剩肉的缓冲,直接欲啖其肉——“一屠暮行,为狼所逼。”而其险诈之心不改,“道旁有夜耕者所遗行室,奔入伏焉。狼自苫中探爪入。”借助遮蔽物向内室的屠户进攻,不可谓不贪且有谋。

以上三则文言文中,狼的形象较为相似统一,它们拥有贪婪、狡诈、凶残的共性。大相径庭的是屠户的“杀狼”情形。第一则故事中,屠户“杀狼”实为巧合,他见狼“大惧”,思忖“狼所欲者肉”,周旋一二必可脱身,于是借助“钩肉诸树”来转移狼的注意力,未料狼的贪欲使其“口中含肉,肉刺狼腭,如鱼吞饵”,被无心的树钩机关所杀;第二则故事中,屠夫的形象得到进一步丰满。同是归途,屠与狼“狭路相逢”,屠户只求自保,“投以骨”,“复投之”,这些反复的行为都说明他存有一定侥幸心理,与前文情景相似,“乐观”地幻想狼只求剩肉不为害命,小心与之周旋即可。但,当屠户担中肉尽而两狼紧缀时,“屠大窘”,方意识到狼的贪婪残暴之深并不为其怯懦让步而缓和,故事到此有了波折跌宕之感。绝境下,屠户急中生智,依薪、持刀、暴起、劈前狼、断后狼股——化被动防守为被迫进攻,勘破贪狼迷阵,杀出一线生机。一波三折的故事情节让读者在捏一把冷汗的同时,不得不直面一个现实——这世间,狼与人只能存活其一。第三则故事情节相对简单,文中屠夫没有“惧”“窘”“骇”等心理描写,因为他早早地放弃幻想,见归途有狼,立刻采取行动“道旁有夜耕者所遗行室,奔入伏焉”。先择一处隐蔽之所,然后主动出击——“急捉之”“割破狼爪下皮,以吹豕之法吹之”,“奔”“伏”“捉”“割”“吹”,干脆利落的动作描写补偿了平铺直叙所带来单调感,为行文增添了动势和紧迫感,忙而不乱的屠户身影从纸张背后洇开,“狼胀如牛,股直不能屈,口张不得合”,屠户机智地用“吹猪”之法“吹”死了贪狼,完成了真正意义上的“杀狼”。

通读《狼三则》,蒲松龄用波澜有致的情节和惟妙惟肖的细节经纬纵横,织就一个完整的世界,狼的贪、凶、狡被反复渲染,利齿巨爪如在目前;屠户的怯、勇、智多面立体,人物弧光层层漫溯,从途中见狼“大惧”,发现狼缢而“大骇”到“为狼所逼”时,先“伏”后“捉”,终以“吹”法制敌,屠户完成了妥协回旋——被迫反杀——主动杀敌的觉醒心路。跟随屠户的历程,读者自然而然地如蒲松龄般叹出“缘木求鱼,狼则罹之,可笑矣。”“禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。”“非屠,乌能作此谋也!”面对贪狼的胁迫,人们如抱有侥幸之心,也许能偶窥一线生机,但这终究不是长久之计,“回家”的路上总是恶狼耽耽,唯有放弃幻想,主动出击,以“人”的智慧和力量与之抗衡,才能根本性地战胜锐利的爪牙。而当人们主动反抗时,才发现贪狼之黠不过如此,声势浩大的可怖之下存在着孱弱的本质,实属“可笑矣”。

三、《狼》系列文本的教学策略

综上可见,三则故事作为屠户“觉醒成长”系列的桙榫,互相契合不可碎断,如将其中一则单独支离剥出,既损伤了人物形象的完整性,也破坏了故事本身的意蕴和趣味。所以,在实施课堂教学时不宜将《狼》孤立于全书之外,而应将《狼》这则短文置于《狼三则》整个故事背景之中,引导学生在联读全览中自然而然地惊于狼之贪狡,叹于屠户之转变,深思于“人”与“狼”的矛盾关系。

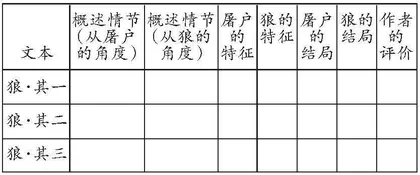

因此,可以在开展课堂教学活动之初,安排学生集中阅读《狼三则》及其他感兴趣的篇章,使之熟悉故事背景,大致感受蒲式行文风格。在课堂教学时,教师先对自主预习的结果进行检查和优化,根据反馈,提供阅读支架,如蒲松龄生平、时代介绍,疑难字词句解释等,帮助学生进一步深入理解文本。文本疏通之后划分若干研读板块,明确各阶段活动清单。如在板块一的研读中可采用小组合作的活动形式,探究完成下列表格。

在概述情节中,学生可以沉浸感受变换叙述视角所带来的文本魅力,学习蒲松龄张弛有度、凝练曲折的行文节奏,还为之后探究蒲松龄为何以“狼”命名文本,将之视作主角这一问题埋下伏笔。同时,反复阅读中,细腻的心理刻画、一气呵成的动作、惟妙惟肖的神态,狼与屠户的特征呼之欲出了——狼贪婪、凶残、狡诈;屠户胆怯、勇敢、智慧。蒲松龄对每个故事恰如其分的评价使得各自形象更鲜明,截然不同的对照,其相应的结局也就不言而喻了——人胜狼。三则故事规整划一的议论式结尾不单是蒲式行文特色——勾连《聊斋志异》的其他文本,更凝聚一种传统的史传体例之风——这种形式为“志异”增添了恰到好处的严肃性和现实性。