中华优秀传统文化融入语文教材的价值耦合、逻辑理路和教学应用

作者: 段佳沁

摘要:传承中华优秀传统文化是语文课程的重要使命。语文教材作为语文课程实施的重要媒介,承担着继承和发扬中华优秀传统文化的重要任务。文本是文化的重要载体,统编语文教材中的选文文本是中华优秀传统文化教育的重要抓手。中华优秀传统文化和语文教材之间存在双向耦合的价值关联,中华优秀传统文化以“文化——文本”的逻辑融入语文教材选文文本,存在“文化内容——教学内容——融入类型——文本内容”的四维融入机理,并以文化要素形式、语言文字形式、精神主旨形式呈现。借助语文教材这一媒介在语文学科开展中华优秀传统文化教育,应遵循“文本——文化”的逻辑关系,通过灵活探究语言文字表现形式、系统建设元素内容知识体系、深刻发掘选文主旨精神内涵等方式挖掘中华优秀传统文化,促进中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,使其更好地融入语文教材建设和教育教学。

关键词:中华优秀传统文化;统编语文教材;语文教学

中华优秀传统文化作为中华文明的智慧结晶,内涵丰富且义理深远,具有独特的育人价值。[1]2022年国务院办公厅下发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》指出,中华优秀传统文化传承发展的重要任务是要将中华优秀传统文化贯穿国民教育始终[2],强调了中华优秀传统文化融入国民教育的重要性。2021年8月,教育部出台《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》指出,中华优秀传统文化进中小学课程教材,是强化中华优秀传统文化铸魂育人功能,落实以中华优秀传统文化涵养社会主义核心价值观,实现中华优秀传统文化传承发展系统化、长效化、制度化的重要举措[3],指明中华优秀传统文化融入教材是文化传承发展中的必然要求。语文课程的基本特点是工具性与人文性的统一[4],“文以载道”“文以化人”是语文课程的重要功能,统编语文教材理应承担起继承和发扬中华优秀传统文化的时代使命。

研究中华优秀传统文化融入语文教材的教学应用,既要研究中华优秀传统文化在语文教材中的融入机理和路径,遵循文化是文本的内涵依托,解决“文化——文本”的问题,又要遵循文本是文化的重要载体,从语文教材选文文本中挖掘中华优秀传统文化,解决“文本——文化”的问题。本研究以语文教材选文文本为抓手,在中华优秀传统文化和语文教材选文价值耦合的基础上,从“文化”到“文本”探究中华优秀传统文化融入语文教材的逻辑理路,建立“文化内容——教学内容——融入类型——文本内容”的四维融入机理;从“文本”到“文化”挖掘语文教材选文文本中的中华优秀传统文化内容,探求中华优秀传统文化内容在语文教学中的应用路径,试为一线语文教师解读语文教材中的中华优秀传统文化内容并开展教学应用提供新的思路。

一、语文教材与中华优秀传统文化的双向价值耦合

中华优秀传统文化是语文课程内容的重要载体,语文教学是继承和发展中华优秀传统文化的关键阵地。语文教材蕴含丰富的中华优秀传统文化内容,成为中华优秀传统文化融入初中语文教学的重要切口,二者存在互惠互利的双向价值耦合。

一方面,中华优秀传统文化是语文学科的重要教育主题,是语文教材选文文本的重要内容。中华优秀传统文化是中华民族的根和魂,也是中华民族在长期实践中形成的思想理念、传统美德和人文精神的集合,具有重要的教育意义,是语文课程的重要主题。一方面,《义务教育语文课程标准(2022年版)》把中华优秀传统文化编订为义务教育阶段语文课程内容首要的主题与载体形式,明确要求语文课程内容中体现中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的课文,应占60%到70%。另一方面,在教材的选文文本中也包含丰富的中华优秀传统文化内容,古诗文是中华优秀传统文化的重要承载,在统编初中语文教材中,古诗文选篇达到124,占所有选篇的51.7%。[5]

另一方面,语文教材是中华优秀传统文化创造性转化重要阵地,有助于文化的传承与发展。习近平指出:“要把我国历史文化和国情教育摆在青少年教育的突出位置,让青少年更多领略中华文明的博大精深”[6],语文教材作为国家事权的重要体现,有较为丰富的中华优秀传统文化内容,是青少年了解和学习中华优秀传统文化的良好媒介。中华文化扎根在中华大地上无处不在,凝聚于每个中华儿女的心中。但是,文化形态下的中华优秀传统文化虽被书写于统编语文教材,但缺乏生动、具体的表达,很难在教学实践中实现文化“潜移默化”“春风化雨”的教育功能。语文教材要紧扣中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展中的新定义、新内容、新方式,调整自身的编制系统和内容编排,更具体、更生动地表达中华优秀传统文化内容,使其转化“有形有感有效”,更好地发挥文化传播的功能,促进中华优秀传统文化的传承与发展。

二、文化——文本:中华优秀传统文化融入语文教材的逻辑理路

泰勒认为,文化或文明是一个复杂的整体,它包括知识、信仰、艺术、法律、伦理道德、风俗和作为社会成员的人通过学习而获得的任何其他能力和习惯[7],点明了文化的两个特点。第一,文化无处不在,包括知识、信仰、艺术、法律等社会存在的各个方面,很难阐明确切定义;第二,文化作用于人类的精神活动,是一种能力和习惯的体现,其表现方式是隐性的。所以,中华优秀传统文化融入语文教材,需要明确文化的内涵和概念,从广泛的、隐性的文化中提取具体的、明显的、有典型意义的文化内容,在统编语文教材中书写文化内容,这一过程也是“文化”融入“文本”的过程。

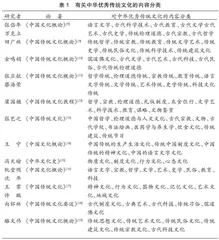

中华优秀传统文化是一个内涵丰富、外延宽广的多维概念,研究中华优秀传统文化融入统编初中语文教材,需明确中华优秀传统文化所包含内容。近年来,不少学者以中国文化、中国传统文化为主题编写论著和教材,是中华优秀传统文化定义和内容解析的良好范本,他们依据不同的分类角度和原则,对中华优秀传统文化做出了较为科学、系统的分类,按照论著首次出版时间进行统计,结果见表1。

分析以上12本著作,中华优秀传统文化的内容分类经历了由繁到简、从零散到系统、从模糊到明确的演变过程,呈现出不同的内容分类特征,但总体来说具有一定聚合性。其中,王宁在《中国文化概论》中对中国文化的分类概括性较强,多能包含其他十一种分类方式,在统计样本中具有一定代表性,故本文选取王宁《中国文化概论》中的分类标准,把中华优秀传统文化界定为中国传统的生产生活文化、传统中国制度文化、中国传统的精神文化、中国的语言文字文化。

文化无处不在,其边界难以界定,在语文教学中所体现的内容也较为模糊。文本是文化的重要载体,没有文本,文化是模糊的,甚至是不存在的[20]。语文教学实施中让学生更好地认识和理解、继而主动传播中华优秀传统文化,需把文化具象化,借助文本的力量。语文教材收录的众多选文蕴含了丰富的文化内容,它们通过文本的形式表现出来,成为中华优秀传统文化教育的重要抓手。本研究以中华优秀传统文化的内容分类为出发点,以“文化——文本”的语言学逻辑为根本依据,以语文课程的三维目标为重要参照,从内向外构建了“文化内容——教学内容——融入类型——文本内容”的四维融入机理,如图1所示。

第一层:文化内容,主要指中华优秀传统文化的概念内容。选取以中华优秀传统文化为主题且较受欢迎的12本著作,统计其中对中国文化、中国传统文化、中华文化等概念的内容分类,共得出“语言文字”“古代科学技术”“古代教育”等85个词条。综合分析得出王宁在《中国文化概论》对中华传统文化的分类——中国传统的生产生活文化、传统中国制度文化、中国传统的精神文化、中国的语言文字文化,相比于其他著作来讲概括性较强,多能包含其他十一本论著中对文化的分类内容,对中华优秀传统文化的分类有一定代表性。其中,传统中国制度文化在语文教材选文文本中占比较少且体现不明显,所以本文暂不对其论述,仅采用中国传统的生产生活文化、中国传统的精神文化、中国的语言文字文化的概念分类,概括为语言文字文化、生产生活文化、精神文化。

第二层:教学内容,主要指中华优秀传统文化基于文本的教学内容。基于第一层“中华优秀传统文化的概念内容”透视文本的教学内容,架设“文化——文本”的桥梁,并依据语文课程目标“知识与技能”“过程与方法”“情感态度与价值观”的三个维度进行基于文本开展文化教学内容的分类,把语文选文文本内容抽象为“知识内容”“形式内容”“精神内容”。

第三层:融入类型,主要指中华优秀传统文化在教材选文文本的融入类型。基于第二层“文化作用于文本的教学内容”,寻找文化内容和文本内容的契合点,从而得出中华优秀传统文化融入选文文本的路径。其中,作用于文本知识内容的文化主要表现为文化元素、作用于文本形式内容的文化主要表现为语言文字、作用于文本精神内容的文化主要表现为精神主旨。所以,中华优秀传统文化可以以语言文字、文化要素和精神主旨的形式融入语文教材选文。

第四层:文本内容,主要指中华优秀传统文化在教材选文文本中具体表现。基于第三层“中华优秀传统文化在教材选文文本的融入类型”,以选文文本为对象,对语文教材选文文本中的中华优秀传统文化内容进行进一步细化。其中,以语言文字形式融入统编语文教材的中华优秀传统文化分为语言形式和文字形式,以文化要素形式融入统编语文教材的中华优秀传统文化分为衣食住行要素、民俗要素、科技要素、艺术要素,以精神主旨形式融入统编语文教材的中华优秀传统文化分为人格修养、社会关怀和家国情怀。

从内向外解析文化到文本的圈层结构,中华优秀传统文化融入语文教材的过程存在“文化内容——教学内容——融入类型——文本内容”的四层嵌套逻辑,外层是内层在内容上的延展和深入,内层是外层在结构上的支持和架设,由内向外逐层深入、愈加具体,贯通中华优秀传统文化融入统编语文教材的逻辑理路。

“文化——文本”四维融入机理也较为鲜明地体现在统编语文教材选文中。统编语文教材选文选篇强调经典性、文质兼美、适宜教学并兼顾时代性,初中学段教材中中华优秀传统文化主题和内容与小学和高中学段相比更加鲜明、更易挖掘,故本文以统编初中语文教材为例,论证中华优秀传统文化在选文文本中的融入机制,并从中华优秀传统文化的三种表现形式——文化要素形式、语言文字形式、精神主旨形式对“文化——文本”机理中统编语文教材中华优秀传统文化内容进行分析。

一是以语言文字形式融入的中华优秀传统文化。语言文字既是文化的载体,又是文化本身。[21]以语言文字形式融入的中华优秀传统文化可分为语言形式和文字形式。一方面,以汉语言文字的形式融入选文文本的中华优秀传统文化主要表现为成语、对联、民谚俗语等。以成语为例,因其固有的结构形式和意义体系成为中国传统文化中有代表性的词语类型,也成为汉语言文字文化的重要表现形式。成语多从古代相承沿用,代表了一个故事或者典故,起到精炼表达、强化修辞和协调句式的作用。如七年级上册《纪念白求恩》中出现的“拈轻怕重”“麻木不仁”,一针见血地批评了那些对工作不负责任的利己主义者,使文本简洁精炼又不失意蕴;另一方面,传统文学形式体现的中华优秀传统文化存在较为鲜明的语言特点,主要分为语音形式和语法形式,以诗词、散文、小说、寓言、神话等多种文体特征体现。以小说文体为例,因存在丰富的方言现象,成为语言文字文化中语音形式的典型代表。九年级上册《智取生辰纲》中厢禁军走路拖沓,杨志嗔言中以“俺的”“洒家”表达“自己”,展现出性格的粗犷豪迈;虞候觉得杨志太过严厉,向老督管抱怨中用到“厮”“这般做大”,体现出虞候对杨志的不满;老督管安慰受到呵斥的虞候时,用到“别拗”“罪过”等词语,凸显出他处事圆滑的语言特征。

二是以文化要素形式融入的中华优秀传统文化。要素是构成事物必不可少的因素。[22]中华优秀传统文化中的生产生活文化,涉及中国先民衣食住行的各个方面,体现为较为鲜明的中华文化符号和形象。第一,衣食住行要素。语文教材选文文本中涉及衣食住行的中华优秀传统文化要素较多,涵盖传统服饰文化、传统饮食文化、传统建筑文化等。以传统服饰文化要素为例,它可以显示人物尊卑,表现人物精神、凸显人物性格、营造环境气氛,如《孔乙己》中的长衫、短衣蕴含不同社会地位和职业之意;《出师表》中布衣的“布”是麻布和葛布的总称,有粗细之分,因古代平民穿布衣,才演化为庶民的代称。第二,科技文化要素。天文、中医药理、印刷、造纸、农业、丝织均是古代科技的重要体现,在统编语文教材中也多有体现。如《观沧海》“日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里”中“日月”“星汉”均是天文要素,其含义更是借“日月的升降”“银河的璀璨”表达宇宙的广阔,志向的远大,是古人敬畏宇宙的表现。第三,民俗要素。统编初中语文教材中有许多包含人生礼仪民俗、岁时节日民俗、生产民俗、娱乐竞技民俗的内容。以岁时节日为例,我国许多传统节日以岁时风物变化和农业作息为基础,寄托了中华人民对未来生活的无限期望,它们往往成为许多教材选文文本的重要创作背景,如《天上的街市》讲述了七夕节天上街市的盛况、《游山西村》以宋代春社节为背景记叙;第四,艺术要素。中国传统艺术文化是中华优秀传统文化中的重要组成部分,代表性艺术有书法、音乐、剪纸、绘画和戏曲等,如《灯笼》中提到的豫剧《司马懿探山》。