基于学科德育理念下的高中语文教学探索

作者: 许姗姗

许姗姗,清华大学附属中学教师。

德育,顾名思义就是对学生道德认知方面的教育,培养学生优秀的道德认知和观念。而在教学中,如何发挥课堂教学育人主渠道的功能?通过研读教材,挖掘课本中的德育内容,切实落实立德树人的任务,培养学生树立良好的世界观、人生观和价值观?完成从一堂“好课”向一堂“德育好课”的迈进?本文将以统编版高中语文教材选择性必修上册第二单元《〈老子〉四章》为例,进行探索。

统编版高中语文教材选择性必修上册第二单元,在“百家争鸣”人文主题引导下,收录了儒家、道家和墨家的经典作品,其要达到的教学价值包括文言(理解词句含义)、文章(把握核心主旨)、文学(感受表达艺术)、文化(传承精神智慧)的“一体四面”。通过领略先秦诸子的思想魅力,理解古代文化经典作品的要义,继承和弘扬中华优秀的传统文化,涵养自我的思维品质。而在本单元的篇章中,《老子》的原典第一次出现在中学语文课文中,学生比较陌生。“综罗百代,广博精微”的《老子》,其文字之意蕴深刻,思想之博大精深,两千年来众说纷纭,无人能尽解其意。本文所选四章更是言简意丰,见仁见智。一方面是学生认知储备的空白,另一方面是学生的语文素养要求。《〈老子〉四章》中阐述的思想如“自是者不彰”“知人者智,自知者明”“合抱之木,生于毫末”等极具思辨色彩,为学生对话老子、锤炼思辨能力提供了可能。因此在教学中,构建专题、突出研读、打破时空,方能更好地帮助学生濡染中华优秀传统文化,提高自我的精神境界,为自己的人生“打底子”。

一、专题性:设置情境 任务统领

通过深度学习专题化和主题化的设置,关联教学内容,拓展教学资源,设置“大情境”“大任务”,可以更好地帮助学生进行自主学习、探究学习、深度学习。

本单元既属于“中华传统文化经典研习”任务群,又属于“思辨性阅读与表达”任务群。“学习经典传承文化”是学习的内容,“研读质疑思辨探究”是学习的手段。两者又都是学习的目的,既要学习经典传承文化,涵养身心,又要学会思辨敢于质疑,绝不盲从。在教学中,具体的表现即是通过语言的积累和探究,欣赏作品的语言表达,体会中国文化史上代表性作品的精神内涵和文化价值,和自我的思辨性写作进行有意识的关联。另外,在教学中还应注意,必修教材以“学习任务群”和人文主题来结构单元,选择性必修教材以“专题研习”来结构单元。高二转向“专题研习”是更加突出探究性学习,是带有一定研究意义的学习。选择性单元结构方式是研习活动,每个单元设置3个或者4个“研习专题”,也就是学习任务。因此在教学中应该有情境,有任务,放手去做“大任务”“大情境”的教学,引导学生进行探究性的研读。

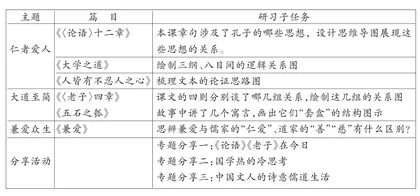

具体说来,在本单元的设计中,应以核心研习任务作为统领,基于“单元研习任务一”中古为今用的精神要求,设置单元整体学习情境如下:学生分成小组,从儒家、道家、墨家中任意选择一家,可选择课文里的精彩句子,或者调动相关的阅读积累,选择儒道墨思想家的一句或几句名言,编排剧本,用故事展示其在现实生活中的应用。核心任务下的研习子任务见下表:

通过核心任务统领下的单元设计的进行,可以引导学生寻微探幽——推断语言、理解语义,培养在具体语境中关联推断字词的能力;要言以蔽——提炼概念、辨析观点,梳理思想,廓清对儒墨道三家学说的基本认识;涵养体悟——涵养心灵、理性思辨,学习儒家雍容或峻急、道家简约或恣肆、墨家朴茁或繁复的论说方法,培养理性思辨精神;古为今用——审美润泽、文化濡染,领会先秦诸子对社会人生的观察,思考其思想学说对修身养性、立德树人的现实意义,并运用相关思维方式评议和解决现代社会问题。

二、研读性:以点带面 突出主轴

高二的学生学习过《庖丁解牛》,大体上对于庄子和道家的思想有了一定了解。而中国古代文人如苏轼、陶渊明等身上亦有其受道家思想影响后的精神创造。因此,学生对于道家的思想能有大致的感知,但是也仅停留在“感知”的层面——《老子》这部原典鲜有同学涉猎,其中玄妙的思想更是有理解上的不小难度。这也造成了一部分学生学习中的“畏难”情绪。而就核心素养来说,文化传承与理解必不可少,思维发展与提升更是应该渗透在日常的每一节课。尤其是高二学生,理性思维水平发展,其思维认知水平应该日益精进,这是学生该阶段的迫切发展需求,因此学会不同的思维方式,拓展思维边界,是需要通过本单元尤其是《〈老子〉四章》的学习来完成的。

对于学生思维的锤炼要求,笔者在教学中并非按顺序一则一则地教,而是通过对文本的重新排布给学生搭出一个大体的框架。在确立框架的过程中,笔者发现教材节选的《老子》四章中的核心概念是“有无”的关系。从第一章可引出这一关系的研讨:“三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”此章中的前半部分是用三个具体的实例说明“无”的用处,后半部分则普泛地说出“有”与“无”的关系。在大体理解和感知这一对核心概念的基础上,以点带面,教师就可以引导学生通读、理解和研读其它章节,关联它们和“有无”概念的关系,并且归纳整理。在整理归纳的基础上,可以绘制四章的思维导图。从而进一步理解“有无”的关系。参考框架图如下:

通过这样的整合,抓住《〈老子〉四章》中的关键概念,以点带面辐射开,给学生梳理一个以“有无”为抓手的框架,一方面更加有助于其领会老子的核心思想,另一方面也可拓展延伸,为学生减少难度,也帮助其在既有框架内进行主题拓展阅读。学生可以关联《老子》中其他关于“有无”关系的章节如《老子》第1章:“道可道,非常道。名可名,非常名。无,名天地之始﹔有,名万物之母。故常无,欲以观其妙﹔常有,欲以观其徼。此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。”或第2章:“天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。是以圣人处无为之事,行不言之教﹔万物作而弗始,生而弗有,为而弗恃,功成而不居。夫唯弗居,是以不去。”[1]通过文本参读,进一步体会“有无”的关系。

三、时代性:古为今用 思辨创新

《学习质量评价:SOLO分类理论可观察的学习成果结构》一书中提到,“当学生学习一门新学科时,一开始他们是以量的方式获得分离的、互不相关的内容。但是,随着学习的进一步深入,质的变化发生了,所学的内容相互联系起来了,构成一个连贯、一致的整体。在最高层次上,学生的思维中建立起相应的抽象体系,它可以衍生出新的维度,如形成科学假设,或解决以前从未遇到过的问题。”[2]因此,通过诸子经典的研读,最重要的是让学生获得思维的深刻性、批判性和独创性等思维品质的提升。在此基础之上的传承中国经典文化才不是一句空洞的口号,而是一种先贤智慧的理解,一种思维品质的传承。

因此,引导学生在当下语境中重新阅读经典,更注重古为今用,“借助经典的原料,端出一盘既原汁原味又很具新意的精神菜肴”。比如在梳理清楚《〈老子〉四章》的基础框架后,可以通过辩论赛的形式引导学生自我体悟,思辨创新。“有无”的思辨关系是本节课的重点和难点,因此笔者设置辩题:“终其一生,都是个平凡的人,你会后悔吗?”引导学生明白,根据《老子》的“有无”的关系框架,“平凡与不凡”其实是另一种“有无”的表现形式,平凡与不凡是相反相成的、相互依存的、相互转化的,也是相互成全的。在“平凡与伟大”的思辨关系统照下,可以有如下的角度考虑:比如光辉的业绩,往往由平凡人创造;接受平凡的人才不平凡;平凡是一件值得欣慰的好事,在昌盛和平的国家不需要我们伟大,因为平凡本身是万事太平的目的等等。此环节的设置对接了语文学科核心素养中的思维发展与提升,文化传承与理解这两个方面。重点在于通过将老子思想和自我人生体验的对接,完成“学为今用”,创造性地传承传统文化的精神和智慧。

除此之外,还可以设置评论写作的环节。笔者给出如下材料:莫言在诺贝尔文学奖获奖感言中为我们讲述了以下这则故事,上世纪六十年代,我上小学三年级的时候,学校里组织我们去参观一个苦难的展览,我们在老师的引领下放声大哭。为了能让老师看到我的表现,我舍不得擦去脸上的泪水。我看到有几位同学悄悄地将唾沫抹到脸上冒充泪水。我还看到一片真哭假哭的同学之间,有一位同学,脸上没有一滴泪,嘴巴里没有一点声音,也没有用手掩面。他睁着大眼看着我们,眼睛里流露出惊讶或者是困惑的神情。事后,我向老师报告了这位同学的行为。为此,学校给了这位同学一个警告处分。多年之后,当我因自己的告密向老师忏悔时,老师说,那天来找他说这件事的,有十几个同学。这位同学十几年前就已去世,每当想起他,我就深感歉疚。这件事让我悟到一个道理,那就是:当众人都哭时,应该允许有的人不哭。当哭成为一种表演时,更应该允许有的人不哭。

在书写评论的过程中,学生可以回顾本节课的所学所讲,所思所悟,回归到《〈老子〉四章》中对自我思维最有价值的部分上来——“有无”框架的关系,并试图运用这样的思维方式来评论现实问题,从而学着使用先贤的思维方式,和自我的思考相融合,并用文字的形式输出,完成叶圣陶所说的“阅读是涵养,写作是倾吐”的读写结合的过程,从而真正掌握一种思维品质,将传统文化的传承落在实处。

通过《〈老子〉四章》教学时的专题化、研读化和时代化的设计,贯彻了语文教学中的德育取向。第一,是充分挖掘语文中内容和语言蕴含的德育价值和道德取向,比如在《〈老子〉四章》的教学中,启发学生在了解国学经典为代表的中国古代灿烂文明,使学生在提升语文古文阅读理解能力的同时,由远及近,自觉传承中华传统文化和优秀美德,认同当代中国特色社会主义核心价值观,增强学生的民族自尊心和自信心。第二,是积极改进语文学科德育的教学方法,在教学中体现核心价值观,并开展针对性的教学方法。一味地给学生讲思想、讲道德观念,单纯地用口头教育和文字教育为实现路径来贯彻落实,效果往往不好。为了让德育教学更加深入、更加有效,创设情境,让学生在情境中自主、自由、真实感知。启发引导式教学,带领学生从多维度、多角度看待某一事件,然后分析不同选择的结果,将选择权还给学生,让学生多维思考、自主选择,比如《〈老子〉四章》教学中的自主逻辑框架的建构,辩论赛的设置等,都是展现了社会主义核心价值观中“自由”“平等”的课堂氛围。第三,是充分拓展语文学科德育的价值和实效。比如在《〈老子〉四章》的教学中的辩论环节,“如果终其一生是一个平凡的人,会不会后悔”,通过将老子“有无”的核心思想框架引渡至自我人生的思考,拓展了语文学科德育的价值和时效,让学生的思考不止停留在此时此地此文,更能做出更深沉长久的思考。

在传统教学中,教师秉承儒家的积极入世精神,常以“三尺讲台为舞台,一支粉笔做教具”机械地传授知识,教师着重于让学生听、记、背;学生则被动地接受知识。而《〈老子〉四章》的探索,希望采用道家“无为而治”的思想,教师设置大量的教学活动,创设情境,让学生任务驱动,来增强主动探知课文和知识的热情。以期达到教育学家皮亚杰提出的“构建主义学习理论”那样:让学生的知识不是通过教师传授获得的,而是学习者在一定的情境即社会文化背景下,借助于他人的帮助,利用必要的学习资源,通过意义构建的方式获得的。从而真正助力学生核心素养的建构培养。

注释:

[1]老子.老子[M].北京:中华书局,2014:12.

[2]约翰B.彼格斯.学习质量评价:SOLO分类理论可观察的学习成果结构[M].北京:人民教育出版社,2020:101.