情思殊归:文人士大夫的蜕变

作者: 谢昌霖

谢昌霖,上海外国语大学附属宏达高级中学教师。

作为18个学习任务群之一的“中华传统文化经典研习”,占到2学分的比重。其学习目标要求“选择中国文化史上不同时期、不同类型的一些代表性作品进行精读,体会其精神内涵、审美追求和文化价值”,“由点到面地体会中华传统文化的精深和丰富”。

对传统文化经典的研读,其研读视角的选择决定着教学的方向,也关系到学生品读传统文化经典的质量。在研读过程中,几篇古文经典作品典型地、代表性地反映了古代文人士大夫的心绪起伏变化。其情感思绪的变化波动,成为了教学品读探讨的重要视角。笔者在赏读的过程中,发现这些作品所流露的情思,宛转流动、飞扬起伏。虽文人士大夫所处时代、经历、性格,显然是“世殊事异”“趣舍万殊”“静躁不同”的,却在情思的转变上呈现出某些相似的特点。现就王羲之《兰亭集序》、王勃《滕王阁序》、苏轼《赤壁赋》三个不同时期的经典作品,以“情思”为研读主线,从纵深思索、横向比较、究源探因的研读视角,谈谈观微感悟,管窥蠡测,以期以点带面地引导学生收获一些中华传统文化的精深和丰富。

一、纵深思索:情思曲折中的大同小异

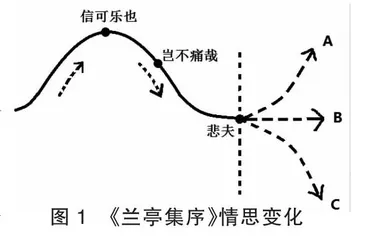

王羲之的《兰亭集序》为游记类序文,寄情山水,触景生情,抒发感慨,情感变化为“乐”——“痛”——“悲”。具体表现为从集会时良辰美景、赏心乐事的欢乐,联想到生命短暂、聚散无常的伤痛,再到因时人沉溺人生虚无的消极悲伤。在文末,我们关照到作者对当时弥漫于社会的“一死生、齐彭殇”这一消极颓废思想的批判,“悲”从中来,情感的变化达到了整篇文章的最低潮。在此引发了关于“悲”深刻含义的思考——作者是否仅停留在悲痛就结束了呢?通过绘制情感的起伏变化(图1),结合本文,我们将更直观地对此进行思考:

作者的情思在自然风光与人文气象的美妙中达到高潮“信可乐也”,在为生命而无奈中深感“岂不痛哉”,在被现实虚妄围困中感叹“悲夫”!作者的情绪是否停留于此而结束?如果没有,后面的情绪是如何发展的?是可能会出现的ABC三种走向中的哪一种?

作者将“一生死,齐彭殇”的社会流行之说视为“虚诞”“妄作”,体现的是对“生即是死,死即是生”消极情绪的批判。人生虽短暂,亦充满苦难和挑战,然而美丽的自然风光、充实的生活光景、雅致的人生趣事、崇高的生命理想更应该去拥抱和珍惜。释怀生活的不易,直面岁月与现实,珍视当下,憧憬未来,“列叙时人,录其所述”,让生命中的美好多留下一些记忆,不枉匆匆一世。这才是作者最终的感怀。因此,作者的情感变化,并非止于“悲”,在“悲”叹之后,重新迸发着对现实生活的热忱和希望,符合A的变化方向。也正是因为这种旷达乐观的积极心态,才让千古流传的《兰亭集序》更加珍贵,它给人们带来精神上的洗礼,才更有价值。

王勃的《滕王阁序》在情感变化方面也呈现出相类似的走向。文章有两个情感的转折点:

1.天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。

2.老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。

第一个情感的转变,抓住过渡词“兴尽悲来”,从景物、宴会中的“欢喜”(高潮①)到对人生“时运不济,命途多舛。冯唐易老,李广难封……”急转直下、跌落谷底的“悲凉”(低谷)。直至第二个转折点:“老当益壮”,情绪又急转而上,充满激情,斗志昂扬,不气不馁,并通过一系列典故抒发虽身份地位卑微却一心报国的壮志豪情,使情感达到了全文的最高潮(高潮②)。如图2:

王勃在文中带给读者的情感体验,有着鲜明的青春年少的蓬勃气息,情绪起伏大,高潮与低谷的交错,急转而变中的高低落差,都符合一个青年急于“请缨报国”的雄心壮志。这份或热血沸腾,或抑郁不欢的冲动,与王羲之、苏东坡相比,缺少了一些人到中年的沉稳,多的是急于用事却不得的慷慨激昂。

苏轼的名篇《赤壁赋》,其情感由主客赏景、饮酒达到“乐甚”,到客感时伤物,情绪转入低沉消极,使苏子“愀然”,而后又在苏轼变与不变的哲思中达到忘怀得失,超然物外,乐观旷达,“客喜而笑”。因此,《赤壁赋》在主客问答的过程中,情思也在人物的悲喜间波折。而客人或许是为苏轼的另一个自我的化身,对话中悲喜的交替,正是苏轼内心矛盾变化的表现。如图3:

由三篇文章,我们可以纵向清晰地观察到他们的情感变化走向呈现出极为相似的特点。作者于外在的美景乐事中获得欢愉的享受,又在欢愉中多愁善感,感怀身世、生命,以致陷入低沉落莫。但悲凉与哀愁、困惑与磨难总是暂时的,通过内心的自我排遣和消解,古代文人士大夫在各种矛盾中挣扎、挣脱着,最终都不约而同地选择相信——明媚总会出现。这就是名人之精神,名篇之精华。

二、横向比较:世事异空中的同病相怜

王羲之、王勃、苏轼三位大家,分别是晋、唐、宋三代文人士大夫的典型代表。晋、唐、宋之际的文艺思潮的兴盛和发展,各有其特色和辉煌。在研读中,我们可以从横向比较,不难发现这三位大家虽生在不同时期,但在情感上“同病相怜”。

王羲之所处魏晋时期,严酷的政治统治让许多士人在身体和心理上满目疮痍,出现了青春期般的叛逆心理,讲求才情、风度、神貌、气节、格调、纵情、飘逸的人的自我觉醒,追求华美绮丽、风骨神思的文的自觉,形成了哲思深沉、自我开放的文艺思潮。外表颓废、悲观、消极,内在却是强烈的对人生、生命、命运的渴求和眷恋。“东床快婿”王羲之身上带着当时才气四溢、傲骨不羁的浓烈的魏晋之风。当身边士人为躲避政事的漩涡,深陷老庄之道,沉浸于玄理不能自拔时,王羲之内心强烈的对生命世界的欲求,冲破了重重迷障,让他在“岂不痛哉”的伤感和“悲夫”的感叹中,拨开迷雾,拥抱希望。

王勃身处初唐。那个气势恢宏,正一往无前走向极盛的唐朝,正如年轻气盛、朝气蓬勃的书生王勃一样意气风发。少年神童,一个未冠而仕,青春正盛,才气逼人的士人,难免心怀傲气,鄙世傲物,待人处事不甚圆滑疏阔,对仕途的憧憬却是热血沸腾。两次被贬,最终英年早逝溺亡南海。当现实出现强烈反差时,不满、失望、渴求、期待,便在诗文中辗转反复地交替消长,最终依然无法逃脱文人士大夫“学而优则仕”的传统烙印,希冀圣主开明,世道清明。《滕王阁序》便是急于表现才华的证据,“都督大宴滕王阁,宿命其婿作序以夸客。因此纸笔遍清,客莫收当。王勃,慨然不辞。”(《王勃传》)

人的气象深刻沾染了时代的气象,时代的精神也熏陶着人的精神。《滕王阁序》相比于《兰亭集序》,虽其情思的波折起伏非常相似,但《滕王阁序》在文末由运用典故,直抒胸臆,进一步抒发满腔的报国热情,使得全文出现两次高潮,在文末的气势与激情,则是情绪的最高峰。而《兰亭集序》由“乐”转“悲”之后,情感中重新充满希望,却相对平稳一些,少有王勃那样的激情澎湃,可见一个更洒脱,更飘逸,更旷达的成熟的王羲之。

宋朝的文艺繁盛发达,整个宋代上自帝王、各级官僚,下至地主绅士、文人学士,上行下效,热情参与,形成了中国古代历史上文化粲然、欣欣向荣的景象。苏轼成为了这一时期集各种文艺才华于一身的、全能型的文人。他仕途坎坷,从黄州、惠州、儋州,一贬再贬,一路飘零,几经波折,在这条贬谪之路上,忠君爱国、满怀抱负,与人生空漠、退隐遁世几经交辙,历练出了“一蓑烟雨任平生”的放达超脱的苏东坡。《赤壁赋》中,乐观而生悲,因悲而生悟,因悟而喜笑,这宛转悠扬的思绪变化,与其说是主与客的辩论,不如说是两个矛盾的苏轼自我的博弈。

三位文人士大夫所处的时代间隔数百年,各自的经历与背景天差地别。然而人生的起起落落,总是无法逃避。当他们的情思共同出现在我们的书卷上时,异空中的那些感受在相似的情感走向中穿越了时空,发出了共鸣。从而会激发学生对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感、自豪感,增强文化自信。

三、究源探因:同一矛盾中的破茧成蝶

尽管时代、机遇、身世、生平、性格、命运等各有不同,却也在文章宛转的情思中透露出显而易见的相似性。这种相似性需要我们引导学生在研读中“寻因究源”,以点到面地体会中华传统文化的精深和丰富。我们不难发现:这三篇作品,折射出中国古代文人士大夫身上的某种集体无意识,这种集体无意识的自觉流露,总是在矛盾的拉锯战中展开对垒。

(一)理想与现实的矛盾

首先,是理想与现实的矛盾。深受儒家积极入世,“学而优则仕”“兼济天下”思想的影响,古代文人士大夫总是将自己的未来预设为功成名就的、实现崇高的政治思想的人。“修身、齐家、治国、平天下”历来成为他们立身处世所奉行的圭臬。官本位思想是构成文人士大夫价值体系的基础,士人承担的社会天下的责任,是价值体系中的核心精神。但“现实总是不那么理想,生活经常事与愿违。皇帝并不那么英明,仕途也不那么顺利。天下也并不那么太平”(李泽厚《美的历程》),他们所追求的理想,自然也并没有轻易实现。理想愈是高远,对理想的追求愈是执着,现实的阻挠愈是千倍万倍地放大,成为士人心中苦闷焦虑的源头。

(二)仕与隐的矛盾

于是,有了仕与隐的矛盾。是继续与现实抗衡,迎难而上,心存一丝期待,冲撞个头破血流,还是“独善其身”,自我排遣,自我疗伤,“小舟从此逝,江海寄余生”?最终都归结为进取与隐退的矛盾心理。进取,许是困难丛生、举步维艰;隐退,却是难以割舍、心有不甘。在徘徊不定的思想折磨中,仕与隐的选择,总是无法形成单纯的非此即彼,因此许多文人士大夫选择半仕半隐,时隐时仕,这其中的出世与入世的矛盾便更明显了。

(三)情思起伏的矛盾

最终,表现为情思心绪的矛盾。正是情绪的交叠矛盾,内心的摆脱不定,表现为诗文中的情思宛转、一波三折。除去部分诸如《高士传》《逸士传》中真正的隐者,大部分的文人士大夫无法在政治上实现理想,则往往难以逃脱这种尴尬的境地,无法摆脱理想与现实、仕与隐的矛盾,落入了怀才不遇、壮志难酬的窠臼。博弈的结果,总是那么相似——相信生活的美好、相信命运的垂青,相信未来的阳光总会驱散头顶的阴霾,相信自己仍然会是上天眷顾的幸运儿,能够为天下的清明发光发热。

所以,“他们”诞生了,一个又一个的“王羲之”“王勃”“苏轼”,读者从不同的文字中感受着内心的矛盾、苦闷、徘徊、彷徨,也一次又一次受到这些精神的熏染——不屈不挠、永不言弃、坚如磐石、韧如蒲苇。在这些对弈中,“他们”解开紧紧缠绕的矛盾的束缚,在苦痛的熔炉中炼铸了顽强的内心,完成了化茧成蝶的蜕变。他们,影响着我们。

诸如此类的中华经典文化,因其深厚的精神内涵、审美追求和文化价值,在烟波浩渺的中国传统文化的不断更迭又不断传承的大河中,始终占据着一席之地,成为学子手中反复吟诵的名篇。在新课标的指导下,在日常教学中,对于中华传统经典文化的研习,需要引导学生选择合适的研读视角,突破时空,同中探异,异中寻同,于比较赏读中观微求知。只有这样,才能读出传统文化经典的味道,理解其精髓之要义,获得涵养,从而使学生增进对中华优秀文化的理解和认同,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。

参考文献:

[1]李泽厚.美的历程[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2009.

[2]王德保.仕与隐[M].北京:华文出版社,1997.

[3]袁行霈.中国文学史[M].北京:高等教育出版社,2014.