作文评价的转向:基于发展性评价的视角

作者: 刘卫平

刘卫平,广东省中山市实验中学教师。

有效是教学的生命,评价是促进有效教学的助推器。本质上讲,评价是一种价值判断活动。从这个角度来说,有什么样的评价机制,就会有与之相应的教学内容与结果。而一套好的评价机制,能向师生提供有意义有价值的反馈信息,更能指导学生的写作行为和教师的教学行为,最终营造良好的教学生态。因此,评价对教学起着极其重要的导向作用。

一、发展性评价:一种建构性的评价理论

我们知道,目前摆在我们面前的一个令人尴尬的事实:作文练不练分数差不多,作文教不教都一个样。于是,很多老师和学生都有一个共同的心理:那还不如去做阅读题,或去做数学、英语试题。在这种心理的支配下,作文的尊严和荣光消解在“不温不火”的教学中,这既是所有语文人的痛点,也是所有语文人的疑点。

造成这种尴尬的原因固然是多方面的,比如,教学内容陈旧,教学方法不当。但作为撬动教学的重要杠杆,作文评价是一个主要乃至根本的原因。传统的经验式作文评价存在不少问题:评价手段单一、评价内容单薄、反馈信息滞后等等。这样的评价体系已经无法满足作文教学的新期待,也与新课程标准、高考评价体系等纲领性文件的理念不相吻合。因此,笔者认为,更新作文评价体系,是拯救作文教学的最主要路径。

《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称“新课标”)指出,语文教师要有意识地利用评价过程与结果,发现学生学习的个性特点和具体问题,及时引导,提出有针对性的建议,激发学生学习的动力。《基础教育课程改革纲要》也明确提出:“评价不仅要关注学生的学业,而且要发现和发展学生多方面的潜能。”在新课程改革生态之下,需要重新审视新课标在作文评价方面的落地问题,同样,我们到底需要什么样的作文评价体系落实新课标呢?

作为新课程改革的核心主题,发展性评价的理念振奋人心。这种评价理念的开创性在于:它不仅关注评价结果,更注重评价过程,同时致力于增值评价,健全综合评价。这种评价理念源于建构主义学习理论,重视评价主体的交互作用,关注评价过程的动态情景,提倡评价的多元性。从本质上来说,发展性评价属于建构性评价理念,但又有其特殊性,具体表现为。

首先,发展性评价是一种心理建构过程。发展性评价是寻求师生心理的交流和思想的对话,通过判断、反诘、推论、延伸等评价特有的方式,给学生传递交流信息,引导学生关注问题,判断是非,反思经验,从而形成较为稳固的文化心理。同时,对于评价主体来说,教师从学生反馈的信息中获得最新的心理认知,便于自己衡量评价策略。因此,这种对话不是一种简单的单方面判断,而是一种积极正面的认定与引导,学生从中获得自我教育的机会,充分体现评价的“激励”和“改进”的心理调节功能。柏拉图在《理想国》中明确提出:“教育非它,乃是心灵的转向。”这种转向本质上是人性与人文的转向,是实现人的意义与价值的工具诉求。

同时,发展性评价也是一种生长性建构过程。这种生长性建构过程表现为,一方面正视作文教学目标性与动态生成性产生的错位,通过对作文设计和实施过程的循环评价,在教学目标与客观现实之间架设一座桥梁,使作文教学计划由空中楼阁变成现实图景,切实促进学生写作能力要素的生长;另一方面及时对作文教学实施情况进行诊断分析,防止可能出现的偏差,从而优化作文教学过程,真正推动教师作文教学朝高效发展。费尼克斯认为,“教育的正当目的就是要促进意义的生长。”[1]因此,发展性评价作为一种新型的教育手段,能促进教学改革从概念到行为,促进教师的教学方式、学生的学习方式发生积极而深刻的变化,推动作文教学有意义的生长。就评价体系而言,只有认识到这一点,才可能摒弃经验式的评价方法,落实科学取向的新型评价制度。

二、实施作文发展性评价的“四个转向”

发展性评价作为一种新的评价理念,其“基于过程、自我比较、提供诊断”的思想特征当然符合学生写作能力发展的客观要求,有助于驱逐作文教学的“寒冬”。基于这一认知,要落实新的评价理念,必须实现作文评价理念、标准、视角、模式的转向。

(一)评价理念的转向:从静态评价转为动态评价

由于日常的作文评价长期使用高考标准化评价标准,每次作文训练俨然就是一场高考,以终结性的标准要求学生开展过程性的写作行为,致使作文评价陷入僵硬、静态的枷锁而无法动弹。就这样,整个写作的过程无形中成为教师的“盲区”,而这恰恰是教师最应该关注的发展点。正因此,作文评价理念必须实现由静态到动态的转向。

《基础教育课程改革纲要(试行)》中明确提出:“建立促进学生全面发展的评价体系。评价不仅要关注学生的学业成绩,而且要发现和发展学生多方面的潜能,了解学生发展中的需求,帮助学生认识自我,建立自信。”这就启示我们,不仅要关注学生在特定时间点上的写作水平,也要关注学生写作水平的整个发展过程,将评价纳入到发展过程,将评价与具体的教学内容有机结合,根据教学内容,设计符合阶段性的教学任务,并加以评价。其中阶段性包含两个维度,一是学段的阶段性,高一、高二和高三应有不同的要求,遵循整体性和渐进式原则,设计出由审题立意到结构素材再到语言的阶段性教学任务;二是评价的阶段性,教学导向的侧重点有所不同,根据“教—学—评”一致性的理念,也设立不同的评价标准。西方盛行过程写作法,此法强调学生写作的步骤:预写作、打草稿、修改、校订和发表。[2]过程即评价,在写作的过程中不断贯穿评价行为,可以很好地矫正学生的不良写作行为。

为此,教师要实行评价过程档案化,给每一位学生建立写作档案。新课标也指出:“提倡为学生建立写作档案。”写作档案记录着学生的写作状况与体验,使学生能具体感受到自己的进步或变化。因此,每次作文后,要注意收集学生写作状况的数据和资料,并以表格化的形式加以整理。这些资料包括具体量化的和定性判断的,正式的和非正式的,原始的和加工处理的。值得注意的是,这些资料不能是杂乱的,而应分类整理好,确保资料的连续性和指向性,这样有两大好处:一是便于教师全面掌握学生的写作状况,提供相应的改进措施;二是便于学生随时获取自己的作文信息,相应调整自己的写作行为。

(二)评价标准的转向:从同标尺评价转为分层次评价

如今,教师总是以同一把尺子丈量所有学生的所有作文。值得注意的是,这种做法表面上能确保评价的公平,其实制造了深层的不公平。很显然,这样的评价尺度犯了两个典型错误:一是忽视了学生个体间的差异性,二是轻视了学生学段的发展性。这样,自然就难以逃脱写作能力强者常得高分、弱者常得低分的循环评价。而如今这种同质化的评价现象,在作文教学评价中还普遍存在,与科学取向的作文评价理念背道而驰。因此,作文评价标准必须要实现从同尺到分层的转向。

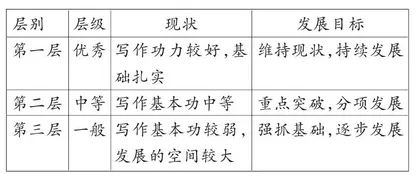

落实发展性评价的关键在于,将评价标准与个体写作能力层次结合起来。同一个班级内,学生的语文能力层次不同,写作水平自然存在差异。因此,教师必须正视这些差异,不能采用千篇一律的评价标准。评价标准不宜过分强调共性和一般趋势,而要关注人的创新精神和人文素养等的评价。因此,在同一班级内,按写作能力层次对学生进行分层,遵从层内同质、层间异质的原则,进行区别对待。为了便于操作,将班级学生分为三层。如下表所示:

在对学生分层的基础上,在作文指导和评价作文时,分别按照不同的要求进行有针对性地指导和评价。一般来说,一篇作文的评价包括五部分:标题、中心、结构、素材、语言。每一部分又包含三个具体层级,挖掘不同层级学生的写作亮点,并加以鼓励,对不同层级学生的写作要求就主要体现在这些具体层级上,这是分层评价的主要抓手。对低层级的学生提出低的写作要求和评价标准,但要确定每学期或每学年写作能力达到的目标,根据目标来确定是否需要评后重写,重写是后评价阶段提升写作能力的一项重要举措,也是跟踪反馈的进一步落实。当然,重写的目的不是惩罚,而是将写作指导化为内在的写作力量。

(三)作文评价视角的转向:从情感性评价转为功能性评价

很多时候,给学生作文评分,经常听到教师的埋怨声,教师评价作文总是在“找茬”,而不是在“找亮点”,其埋怨的背后是教师没有意识到评价的激励功能。要知道,评价的本质功能是促进成长,而这种情感性评价只会吞噬学生写作的积极性,长此以往,学生哪有写作成长的动力呢?因此,作文评价视角应实现由情感性到功能性的转向。

个人能获得发展的一个重要前提是自我发展的动机,而此动机源于个人积极的情感体验。教育人类学家波尔丹诺认为:“人在幸福气氛中所体验的时间性,在某种意义上说,优于人在不安气氛中所体验的时间性。”[3]因此,对待作文方面,应多让学生收获更多积极的情感体验。要落实这一点,需要教师转换评价视角,树立褒扬的评价心态。要转变评价心态,最根本的一点是“实事求是”,即评价不能脱离学生的写作实际,要从特定视角来评价写作过程,即将写作放置在规定时间、规定主题的“双规”写作情景之下。这至少给我们启迪:作文是一种有节制的写作,而不是自由的写作。因此,我们不能以成人的视角来评判,更不能以完美的视角来苛求学生作文。

要实现评价视角的转向,需要采用“远观法”评价作文,即“对学生作文批改宜粗不宜细”[4],别用“放大镜”去看每篇作文,包括优秀作文。否则,再优秀的作文可能也是“千疮百孔”。一方面,教师要敢于给优秀作文高分,甚至满分,别以为满分作文是完美无瑕的作文。对日常的同题作文来说,满分作文就是指某个群体中最好的作文。另一方面,教师对作文定性评价时,尽量使用褒扬性、交流性的语言,包括日常课堂上的作文口头评价,把评价看作是一次与学生交流的过程。这就提醒我们,要站在理解、尊重学生的角度,改变过去那种说教者的形象,而与学生进行平等的对话和耐心交流。

(四)作文评价模式的转向:从粗放式评价转为精细化评价

众所周知,作文评价是主观性很强的一种教育评价。作文评价的两种基本手段是评分和评语,前者是量化手段,后者是分析性手段。从目前来看,这两种手段都因缺乏科学性因素而“失灵”,没有达到理想的评价效果。首先,评分无区分度,众所周知,当前写作试题所占的分值为60分,在整卷中占比40%,可是它的测试效率很低,评价分数基本集中在35分到50分区间,有效分值大大缩水。教育部考试中心赵静宇等人研究也发现类似情况:60分的写作试题,分数呈正态分布时理论上最优的标准差应达到10分,实际的标准差却往往不超过5分。[5]其次,评语无效度,长期以来,在教学经验的主导下,作文评语表述过于僵硬、抽象,套话连篇,大部分是“语句通顺,结构完整,条理清楚,中心突出”,反之是“语言不够深刻,观点不够鲜明,主题不够突出”。这种粗糙的评语至少暴露出两个问题:一者学生基本不会理会评语;二者学生也不懂这些描述性评语。这样的评语,空洞虚妄,无法测量,也无法落实,几乎无法指导今后的写作实践。因此,粗放型的作文评价手段无法发挥评价的建构意义。

既然如此,就必须赋予分数和评语更多的内涵,才能扭转评价的困境。赋予分数更大的指导意义,可以采取两种手段:一是拉开作文分数的距离,二是作文赋分要分项。作文题,要使它成为学生心中的一块“鸡心”,就必须让几分、十几分、二十几分、三十几分的作文并不少见,这样才能真正显示出高分、满分作文水平的绝对优势。根据作文的基本要素,在日常作文教学中,笔者就采用小评分量表,将作文评价标准也分为五部分:标题、中心、结构、素材、语言。每部分的分数比例大致如下:

每次作文评分不要只给笼统的总分,而要逐项给分,且要敢于“下狠手”,对于不满意的部分,可以给0分,这样才可以进一步拉开分差,更重要的是可以给学生以具体的指导,让学生明白自己作文的“软肋”。当然,每个学段可以适当调整分数比例,以体现我们对学生写作方向的引导。在当前写作评价没有量化指标的背景下,这样的细化评分显然更为精细具体,具有较强的操作性和指导性。

同时,要赋予评语更多的信息。即使详批细改的书面评语也很难满足这个要求,于是笔者确立面批面改的评语形式。与详批细改相比,面批面改至少有三大优点:一是构建良好的双边互动活动,不仅拉近了与学生的情感距离,更重要的是学生可以参与到评价之中,真切领会教师的批改意见;二是提高批改速度,与文字书写相比,口头交流传递的信息更快更准,批改的效率明显提升,一分钟说出来的信息远胜于一分钟写出来的内容,效率的提升使作文批改实现量的飞跃;三是拓展批改的范围,使批改更为灵活自由,面批可以针对某个问题重点来讲,也可以全方位讲,从立意到标题,从结构到语言,从开头到结尾,都可以细讲一遍,这样的评语形式显然可以传递更丰富的指导意见,实现评价效果质的跨越。

概言之,改进与完善现有的作文评价标准,确实是摆在我们面前值得共同思考的一个问题。只有不断探索创新性的作文评价机制,建立科学的作文评价体系,才能摆脱作文教学的困境,重塑作文在语文乃至所有学科中的尊严。

参考文献:

[1]瞿葆奎.教育学文集·智育[M].北京:人民教育出版社,1993.

[2]余昆仑.高中写作教学的四个“转向”[J].语文教学通讯,2015(12).

[3]白红梅.发展性评价的教育人类学解读[J].民族教育研究,2008(02).

[4]向志国.应该大胆更新作文批改观念[J].教学月刊,2015(11).

[5]赵静宇,佟威,漆成明.高考语文阅读与写作合卷分时考查的实证研究[J].中国考试,2018(1).

[本文系2021年广东省高中语文教研基地(中山)建设阶段成果。]