非洲鼓课程促进孤独症儿童身心发展的个案研究

作者: 田静

【摘 要】孤独症儿童具有自我封闭、情感表达障碍、情绪不稳定等特点,这些特点严重影响了其正常的生活和学习。借助非洲鼓这一艺术课程内容,能在一定程度上提升孤独症儿童的各项能力。教师在教学中使用一定的教学策略,引导学生积极互动,增强注意力,在节奏律动中提高互动能力,通过正向行为支持法达到愉悦身心、发展智能、陶冶情操的目的,最终让孤独症儿童在成为“全人”的道路上稳步前行。

【关键词】孤独症儿童发展 个案研究 全人发展 非洲鼓课程

孤独症儿童具有自我封闭、情感表达障碍、情绪不稳定等特点,这些特点严重影响了其正常的生活和学习。根据奥尔夫音乐理论,借助打击乐器—“鼓”进行有效的康复训练可以培养孤独症儿童的学习兴趣;鼓声刺激大脑中枢神经,可以培养听觉能力;借鼓“宣泄”,自由发挥,培养想象,增强共济功能;团体演奏,可以培养非语言沟通以及合作能力;等等。经长期观察发现,鼓对孤独症儿童的康复有较好的效果,值得进一步发掘与研究。

一、个案情况

个案现状

本次研究对象为某特殊学校的一名孤独症学生洋洋,其符合中国精神障碍分类与诊断标准(第三版)儿童孤独症的诊断标准。

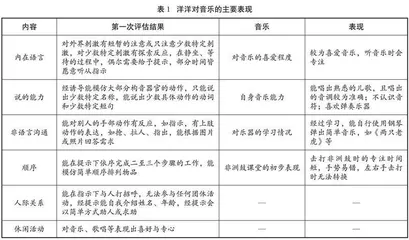

通过双溪评量表、孤独症儿童发展评估表以及借助日常观察、教师访谈等方式,将洋洋对音乐的主要表现及音乐程度总结如表1。

二、干预过程及实施策略

非洲鼓课程每周一次,每次50分钟,从开始研究到截止研究,非洲鼓课程累计共1900分钟,合约31.6小时。笔者采用观察评估法、实践研究法总结出教师在非洲鼓课程方面宜采用的教学方法如下:

1.积极互动,增强学生注意力

在进行非洲鼓教学时,洋洋往往注意力不集中、左顾右盼,教师在教学时采用了以下措施,吸引他的课堂注意力。

(1)动作模仿:请洋洋模仿教师动作,完成非洲鼓的打击。

(2)节奏互动:教师拍打第一拍的节奏,洋洋拍打第二拍的节奏。

(3)肢体语言:教师将其座位放在离教师极近且面对面的位置,当洋洋在课堂上左顾右盼时,教师轻轻拍打洋洋的手臂并使用手势进行提醒。

通过这样的训练,洋洋在练习非洲鼓时,需要长时间保持对节奏的注意力,当注意力不集中时教师便能及时提醒,从而促使其提高注意力。

2.节奏律动,提高互动能力

孤独症儿童在与同伴玩耍时不懂协商、等待、轮流等社交方式,这一障碍特点在进行非洲鼓击打时表现得尤为明显。当教师将学生分为几个小组,各小组轮流配合击打完成一首音乐的练习时,洋洋出现因没有轮流概念而随意拍打乐器的状况。

教师干预措施:

(1)两人一组,将洋洋与学生A分为一组,他们共同使用一个非洲鼓:当A学生拍打完毕,洋洋再次击打;当洋洋击打完成,由A进行击打。

(2)练习一些可以互动的音乐,比如奥尔夫音乐《我的身体都会响》,教师拍打节奏,学生在配合节奏的过程中指一指他人的身体部位,包括手、脚、鼻子、嘴巴等部位。

在击打非洲鼓时,教师可以选择一些节奏明快、区分度较大的音乐,利用歌词充当提示,使孤独症儿童逐步开始学会等待和轮流,同时能做到关注他人,提高社会交往意愿。

3.歌词演唱,丰富学生语言

洋洋在表达时,词汇较少,常常只有2~4个字,为了让洋洋的语言能力得到提升,演唱歌曲便是一个好的方法。

教师依旧选择节奏感强且深受学生喜欢的奥尔夫音乐,以歌词重复简单的《农场里动物多》为切入口。首先拍打非洲鼓,引导学生聆听音乐,熟悉节奏;其次,教师利用多媒体设备出示歌词,配合图片,以提问的方式,请洋洋和其他学生回答“谁在唱歌”,并在学生熟悉歌词后,再次拍打非洲鼓,让他们在节奏中说出“公鸡为我唱首歌”“老牛为我唱首歌”,通过此种方式熟悉歌词;最后,教师带领学生一起根据《农场里动物多》的节奏拍打非洲鼓,并演唱。

4.正向支持,关注学生积极表现

在校本音乐课程中,通过生命与生命之间正向的影响,包括正向行为支持、正向语言导向、正向环境塑造,可对孤独症儿童产生正确导向作用。

正向行为支持包括教师反复、多次示范的正向行为,如多次示范拍打非洲鼓的正确姿势与节奏;正向语言导向包括给予其积极、正面的语言暗示。除了课堂中常规的鼓励、表扬外,还可以使用正面行为语言下达指令。在校本音乐课程的授课过程中,教师着力于构建良好、平等的师生关系,营造宽松的课堂氛围。

三、干预成效

(一)个案发展情况

在跟踪教学完成后,通过整理洋洋的观察记录,以及利用“双溪评量表”再次对洋洋进行观察评估,发现洋洋在语言表达、人际关系、非语言沟通等方面有了一定的进步,对感兴趣的事物注意力能保持一定时长。

(二)分析与讨论

洋洋的各项能力通过非洲鼓课程均有提升,非洲鼓对孤独症儿童的语言、情绪均有一定的促进作用,表2是非洲鼓课程内容对孤独症儿童发展促进的表现分析。

四、结论与建议

音乐教育对孤独症儿童的沟通、表达、社交方面有一定的提升作用,对学生模仿、语言、交往方面也有一定的促进作用。

首先,在实施音乐教育时,教师要通过节奏互动、近距离动作示范等方式吸引学生的注意力,当学生注意力转移时及时通过肢体语言拉回注意力,同时使用夸张的肢体语言激发学生兴趣。

其次,非洲鼓课堂教学时,学生可以两人一组或三人一组,轮流合作击打非洲鼓节拍,练习节奏互动音乐。教师选择的互动音乐应节奏明快、区分度大,对孤独症儿童有明显的听觉提示,通过音乐互动,与他人互动,促进社交能力发展。

最后,要选择合适的歌曲。歌曲节奏鲜明,歌词朗朗上口,可从较为简单的歌词入手,带领学生演唱。即使歌词简单、重复,也要让学生不断练习、演唱,从较短歌词逐渐延伸到较长歌词,促进其语言发展。

通过非洲鼓中的各项正向行为支持,让孤独症儿童学习基本的音乐知识,获得基础的音乐能力,达到愉悦身心、发展智能、陶冶情操、健全人格的目的,最终让他们在成为“全人”的道路上稳步前行。

【参考文献】

胡胜花.“鼓”在自闭症儿童音乐治疗中的运用[J].新课程(中旬),2013(5).

注:本文系南京市教育科学“十四五”规划2021年度一般课题“全人发展观下特殊教育学生艺术课程优化的研究”(课题编号:L/2021/187)的阶段性研究成果。