基于深度学习的小学数学“做思共生”课堂实践研究

作者: 熊纪鹏

【摘 要】学生的数学学习发轫于其身体与自然世界的直接相遇与建构,“做思共生”体现了用身做、用心思,体验感悟,实现做思融合,促进学生数学理解。在教学中,引导学生经历动手操作过程,触发思考,做思共融;引导学生动手做,动脑思,重现动手操作模型,领悟内化,做思共生。通过做思共生的课堂教学,促进学生的数学学习深度发生。

【关键词】学生数学 做思共生 深度学习

“做思共生”,“做”是指基于动手的探究式学习活动,侧重于数学操作技能,如数学观察、数学实验(基本操作技能、综合运用技能)、数学制作等活动;“思”即动脑,侧重于数学心智技能,包括学生参与探究活动时的问题意识(发现和提出问题)以及动手前对问题的假设、方案的制订,动手中对现象的思考,动手后对活动的总结与反思。

“做思共生”数学教学关注“建构—探究”型教学文化的打造,认为知识是开放的体系,是动态发展的过程,具有境域性,学生要获得知识,就要获得与知识相关的经验。学生为了获得这些经验,就要走向实践、体验与操作,走向活动、综合与生活,这样,教学过程就会变得越来越丰富和完整。在教师的引领下,学生围绕有挑战性的学习任务,积极主动地、批判性地建构新知,并能够迁移运用所学知识解决实际问题,发展高阶思维能力,获得积极情感体验的学习。

观察学生数学学习的现状,学生的数学学习探究还停留在浅层次的动手活动上,动手操作看似热闹,却缺乏理性思考;过于关注学习结果,淡化过程体验;浅层活动太过频繁,缺少深层分析。教师可以通过“做思共生”的数学课堂教学实践,探索一条做与思相融、共生的有效路径,促进学生的数学理解,使学生的数学学习深度发生。本文结合“解决问题的策略—转化”教学案例来谈谈在课堂教学中践行“做思共生”,促进学生的数学学习深度发生。

一、经历动手操作过程,触发思考,做思共融

(一)课前游戏,初步思考转化现象

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出:数学来源于生活,生活是数学学习的源泉。当学生面对教材上枯燥和晦涩难懂的理论、概念和公式时,教师要引导学生从生活中寻找和发现它们的印记,让他们经历探索发现的过程,引发思考,获得知识;给学生提供实践机会,让学生能够充分地运用数学知识,更加深刻地理解数学的应用价值。

转化的策略在生活中的例子很多,教师可以选择学生比较熟悉的生活情境让学生感受“转化”,从学生的最近发展区来引入学习,让学习活动自然发生。教师在课前安排了一个“数铅笔”的游戏活动。

师:同学们,这里有10支铅笔(一小捆),谁能数出7支?

生1:我一支一支数出来7支。(学生边演示边说)

师:这里还有50支铅笔(一大捆),谁能数出47支?

生2:我也是一支一支数出来的。(学生动手操作,一支一支数出了47支。中途数乱两次,又集中注意力从头再数,最终成功。)

生3:我觉得可以换个角度思考,从50支中数出3支,剩下的就是47支。(学生上台操作,一遍轻松完成)

师:比较一下他们的方法,你们有什么想说的吗?

生4:虽然两种方法都能数出47支,但第二种方法换个角度数,不仅数起来快一些,而且还不容易出错。

师:换个角度思考,能让问题变得简单。在我们的生活和学习中,遇到困难时不妨换个角度思考。

在数铅笔的游戏中,让学生动手操作,学生感受到数50支铅笔数量变大,数出47支铅笔的难度增加,不仅数得慢,而且还容易数错。由此引发学生思考:数量少的铅笔一支一支数是可以的,但是数量较多的铅笔,则可以换一个角度数出剩下的几支。从50支铅笔中数出3支,剩下的就是47支。这样数方法简单,为后面教学“转化”策略积累了活动经验,作了铺垫。

(二)课中操作,深入理解转化策略

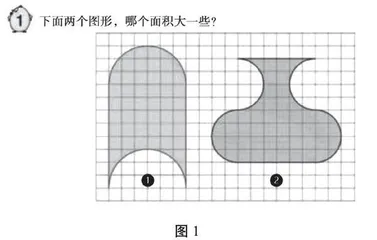

学生动手操作不是为了动手而操作,而是为了解决问题。在学生动手做之前,需要有任务驱动、目标引领,这样的操作才有针对性;动手操作后,还需要动脑思考,体验知识形成的过程,感悟抽象的数学知识。在转化策略的教学中,教师先出示例题的两个不规则图形,鼓励学生猜想它们的面积大小。

师:仔细观察这两个不规则图形,它们的面积相等吗?

(出示例题图1,学生猜想后,举手回答)

生1:我觉得第一个图形面积大,因为它上下距离长。

生2:我觉得第二个像花瓶一样的图形面积大,因为花瓶的肚子大。

生3:我觉得两个图形面积相等,但还需要验证。

师:你们能想办法验证自己的想法吗?

生1:可以使用方格纸,用数格子的方法来计算不规则图形的面积。

生2:我想可以用剪一剪、拼一拼的方法,换个角度思考。

师:请拿出学习材料包(不规则图形、透明方格纸、剪刀、直尺、画笔……),自己试一试,完成后在小组里交流你的做法。

(学生动手操作,小组交流)

生1:我是用数方格的方法计算面积的(展示自己的计算过程),第一个图形占38个满格和20个半格(不满1格算半格),38+20÷2=48(格);第二个图形占36个满格和24个半格,36+24÷2=48(格)。现在看来,这两个不规则图形的面积是一样大的。

生2:我是通过剪和拼的方法,将不规则图形转化成长方形的(展示剪拼的过程)。第一个图形可以通过剪一剪,把上面的半圆向下平移8格,正好拼成长方形;第二个图形可以通过剪一剪,把下面两个半圆分别旋转180°,也拼成长方形。计算出这两个长方形面积,现在就能准确判断这两个图形的面积相等。

生3:我觉得数格子比较图形的面积有些麻烦;第二种方法,把一个不规则图形通过剪一剪、拼一拼转化成了我们学过的长方形,再计算出长方形的面积就可以精确地比较出面积的大小,这种方法比较简单。

学生通过观察图形的样子猜测两个图形面积的大小,然后借助学具操作探究并验证自己的结论,经历操作过程,促进学生深入思考。学生体会了不同验证方法,经历了不断优化方法的过程后,发现通过将不规则图形转化成规则图形,这样比较方便。这一过程丰富了学生的活动经验,促进其深入理解转化的策略。

二、重现动手操作模型,领悟内化,做思共生

(一)借助多媒体,领悟转化策略

动手做,动脑思,体验感悟知识探究的过程需要完整性,在做的基础上思,做思共融。学生经历了动手做的过程,并引发初步思考,多媒体再现操作模型,进一步思考、体验、内化知识形成的过程。

师:刚才,同学们通过动手操作验证了猜想,发现两个不规则图形的面积一样大。现在我们再次用电脑还原同学们的操作过程。

(课件演示略)

师:刚才两名同学的方法,你们更喜欢哪一种?为什么?

生:我喜欢剪拼的方法,把两个不规则图形转化成长方形,很容易看出它们的面积大小,剪拼方法计算出的结果也更准确。

师:为什么例题中的两幅图不能一眼看出面积的大小,现在能看出来呢?

生:把不规则图形转化成规则图形,就能看出它们面积的大小。这样就把复杂问题变得更简单了。

教师通过多媒体展示,让学生再次体会转化的过程。通过比较,让学生在操作后理性思考,感受到转化策略使不规则图形转化成了规则图形,就能一眼看出两个图形面积大小,把复杂问题变得简单,从而更深入地领悟内化转化策略,促进学生深度学习。

(二)沟联案例,融通转化策略

转化策略在以前的学习中涉及很多,如平行四边形、三角形、梯形、圆形的面积推导过程,就是转化策略的应用;计算异分母分数加、减法时,把异分母分数转化成同分母分数;计算小数乘法时,把小数乘法转化成整数乘法;等等。

师:其实在以前的数学学习中,就有很多时候运用了转化的策略解决问题。回顾一下,哪些数学知识用到了转化的策略?先自己思考,再把你想到的在小组里交流一下。

(学生汇报梳理的内容,整理出平行四边形、三角形、梯形、圆形等图形面积推导过程,以及计算异分母分数加、减法,小数乘法等内容,课件演示再现推导操作过程。)

师:在同学们梳理的这些例子中,都运用到了转化的策略。这个策略对解决问题有什么用呢?

生:通过转化的策略可以把新知转化成旧知,把复杂的知识变得简单。

通过沟联转化策略在以前学习中的运用,学生感受到以前的学习中已经用到转化策略,把新知转化成旧知,把复杂转化成简单,促进学生对数学知识的深度理解。

三、明确“做思共生”局限,理性运用,做思有度

“做思共生”确实让课堂因动手做、动脑思,体验感悟,促进了学生对数学的理解,让数学学习深度发生,但也存在着局限性。

(一)要“做”在需要处,不能盲从

动手做,不是解决所有数学教学问题的唯一办法,要根据教学内容和学情来确定是否真正需要让学生动手操作,不能为了操作而操作。一般是学生学习过程中,遇到了比较抽象的、难以理解的困难时,需要动手操作帮助学生理解、体验、感悟,促进深度学习。

(二)要“思”在过程中,做思共生

动手做的目的是促进学生的深度思考。学生在操作前要有操作的目标、探究的方向;动手操作完成后,积累了直观经验,形成活动体验,在“做”的过程中,要及时引发学生质疑、反思,形成正确的结论,最终经历动手操作体验、动脑思考感悟的过程,实现“做思共生”。

总之,“做思共生”旨在手脑并用,同向共进,以做促思,以思导做,不仅着眼于手脑互通、做思兼得,更落脚于“做”与“思”的彼此交融,彼此支撑。在“做”中发现,在“做”中体验,在“做”中感悟,在“做”中思考,在“做”中内化,从而促进学生数学学习深度发生,提高学生的思维品质。

【参考文献】

[1]顾长明.“做思共生”教科学的价值取向与实践策略[J].科教导刊,2021(6).

[2]董林伟,石树伟.做数学:学科育人方式的实践创新[J].数学通报,2021(4).

注:本文系江苏省中小学教学研究第十五期重点课题“指向数学理解的小学‘做思共生’课堂建构研究”(课题编号:2023JY15-ZA127)。