小学道德与法治“知行”课堂教学策略

作者: 甄丽泽

【摘 要】小学道德与法治课程作为小学阶段的思政课程,教材内容蕴含着丰富的行为习惯养成素材。文章从核心价值观视域下小学道德与法治教学中有效利用教材开展“知行课堂”学习,从贴近生活和贴近社会两大维度创设议题;通过运用角色扮演法、实践锻炼法,培养学生共情品质,提升该门课程导行的教学效果,有效使核心价值观教育落实、落小、落细。

【关键词】社会主义核心价值观 议题式教学 共情力 教学策略

道德与法治课程是落实社会主义核心价值观的关键课程。小学道德与法治课程作为小学阶段的思政课程,教材内容蕴含着丰富的价值观教育素材,引导学生“扣好人生第一粒扣子”。目前,小学道德与法治课堂教学仍旧存在着依托视频资源及案例等情况,让学生从第三者角度作价值评判并给出行动建议。在这种教学组织形式下,学生的思考停留在浅层的批判与固化中,在生活中遇到真实情况时往往不能变通地践行。

根据道德与法治教材内容,教师开展有效的“知行”课堂教学,即在课堂教学中,通过运用议题式教学、角色扮演法、实践锻炼法、浸入情境等策略,为学生创设真实的道德冲突情境,引导学生深入高阶思维,并有效指导学生的道德行为,为道德与法治课发挥育人实效提供路径。

新课标引领下的小学道德与法治教材,提倡摒弃说教式的坐而论道课堂德育教学方式,转而通过创设生活情境并丰富情感体验来进行道德教育。课堂中的德育学习是否内化落地,究其根本需要通过外显的行为来判断,真正的“知”势必要通过“行”来获得和体现。课堂教学设计应来自学生生活经验的真实情景学习,关注学生在体验、探究和解决真实问题的过程中形成正确的道德情感、态度和价值判断。

一、调查式前置教学,在实践中调动已有认知

学生在进入课堂前已拥有大量的生活认知及经验,教师要组织设计相应的调查、探究、实践类的课前作业,让学生有意识地整合与本课内容有关的数据和认知,善于捕捉、激活学生的实践探究型经验,形成教学逻辑生活化设计的思路,充分调动学生已有的生活化认知。

例如,四年级下册第12课“低碳生活每一天”,这节课是使学生了解地球变暖的原因及危害,认识到低碳减排对解决全球变暖问题具有重要意义。课前,教师可以让学生分组调查青岛目前人均汽车的保有量、每辆汽车的百公里排放量等情况,让学生“置身”于真实的社会生活和社会实践中,学生在知识发生的现场亲身体验。

又如,五年级下册第5课“建立良好的公共秩序”,教学目标要求学生能回望生活,感受有序与无序的公共生活带来的不同影响;发现并认识公共场所中的标志。课前,教师可以让学生去公共场所,用照片记录有序和无序的画面及各类公共标志,在课堂上进行分享。

这样的前置性调查类作业,使学生成为真实的经历者、积极的参与者。这样的实践探究,激发了学生学习的愿望,引领着学生在具体的教学任务中理解、调用、转化知识。

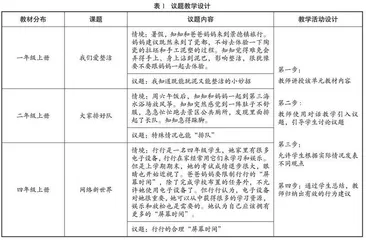

二、议题式思辨教学,在建构中获得道德认知

思辨是突破思维困境的最好方式。议题式教学是指以结构化学科知识为支撑,联系生活情境以及社会相关话题,以提升学生核心素养为导向,将课上合作探究和社会实践相结合的一种教学方法。教师的议题设计可以由学生身边具象的小问题向社会生活中的普遍现象拓展开来,也可以由校园生活向社会问题发散出去,尽量聚焦学生身边的实例及社会热点关注的矛盾问题:第一,议题的选择要与本节课教材中的核心价值观紧密结合;第二,议题中呈现的问题情境是开放的,对现实生活具有指导意义,鼓励学生由自我发散开来,深入思考和讨论有关社会中不同群体的多面的、复杂的问题,以促进高阶思维和社会参与能力的形成和发展;第三,在课堂议论环节中创设安全、民主、平等的课堂环境,发挥学生的主观能动性。具体议题教学设计见表1。

通过激活学生已有的生活经验,联系自身经历的事件,让学生自发地探寻合理的解决方法,在建构中完善认知,在交流中积累经验,在实践中将自己的道德需要或困惑加以诊断,灵活变通地解决实际问题。

三、体验式情境教学,在共情中提升道德认知

有效利用教材,唤起共情性理解。目前德育课程和统编版道德与法治教材中都提倡关注、反思、理解生活,提高学生生活建构的品质和能力,引导学生过道德、幸福的生活。教师应培养学生换位思考的意识,接受人们之间的差异化和社会发展过程中的多样性,做到既能尊重他人的立场和想法,又能批判性地反思和化解自己与他人的矛盾,从而提高学生在扮演不同社会角色时社会参与的意愿和灵活处理问题的能力。道德与法治课堂中为了增强学生的情感体验,应该通过情景体验等方式,注重对学生共情能力的训练与培养,以此搭建支架促进学生的道德发展和深层次的道德认知的形成,使学生在行动中践行认知。

例如,五年级下册第一单元的主题是“我们一家人”,教材中呈现的案例是学生和家人之间的日常矛盾,学生能够对教材中的案例产生共情性理解。课堂教学时,学生往往能提供非常丰富的类似案例,来抱怨日常生活中与家人之间的矛盾。学生对家人的做法还无法作理性的分析,所以常常不理解父母的做法,会因父母简单粗暴地解决问题而感到委屈。

教学本课时教师可以先邀请父母现身说法,重现当时的情景,并通过换位思考的方法试着让学生设身处地地从父母的角度思考,分析父母当时这么做的原因,并想象自己与父母争吵时父母的感受。用典型的“生活事件”勾起学生真实的情感体验,能更好地帮助学生运用角色互换的方式产生共情。利用换位思考的方法,引导学生处理自己的道德困惑,解决了学生的“父母不完美”“父母不理解自己”“因父母的行为而感到委屈”等困惑。

四、扮演式去中心化教学,在角色中强化道德认知

角色扮演法能将学生充分带入对方所处的真实情绪中,产生与他人相似的情感体验,这是产生共情行为的基础。教师应尽可能将真实情景“平移”到课堂中,学生可以通过扮演不同的人物、事物等方式,切身体会在特定情境下特定角色的感受,体会当时的情绪与矛盾冲突。通过扮演与自己完全不同的角色,降低自我中心倾向,训练学生换位思考的能力。

例如,二年级上册第10课“我们不乱扔”,在课堂中可以设置“垃圾分类”的情境,让一名学生扮演可回收垃圾桶,向同学诉说自己吃了很多不属于自己可以消化的食物的感受。低年级学生平时都是接受成人的保护,让学生来帮助别人最能激发他们的同情心和爱心,学生都争着为“生病”的“桶宝”寻找治病的方法,像成人一般,告知同伴每一种“桶宝”能消化的食物种类。学生在角色扮演的过程中,不仅了解到垃圾分类的方式,还提出了科学的投放方式,如将包装盒压扁,把垃圾袋扎好再进行投放,等等。

课堂最后,教师引导学生在体验的基础上归纳。学生会把感受最深的体验作为归纳的依托,这种归纳强化了“角色”带给他的认识,会产生更深远的影响,从而指导行为,促使公民道德行为规范化。

道德与法治课程不仅是社会主义核心价值观的认知教育,更是导行教育,最终目的是让学生将认知落实到实际行动中。如果课堂学习情境中获得的道德认知和情感体验与实际割裂,只停留在第三视角的批判中,就会导致知行分离,那么道德与法治课程的学习就仍停留在认识层面。在课堂教学中运用以上系列化的教学策略,能帮助学生形成生活的实践智慧,并进一步发挥智慧导行的实效性,形成由“知”到“行”的闭环教学,使道德教育有效落地,使学生的道德认知外化,达成“知行课堂”的动态导行的目标。

【参考文献】

[1]石雨晨,曹曙,刘群英.学生参与小学《道德与法治》论证式议题教学的学习体验[J].全球教育展望,2022(10).

[2]杨璟.6S管理在小学生养成教育中应用的行动研究——以中华小学书香门第分校为例[D].昆明:云南师范大学,2017.

[3]鲁洁.道德教育的根本作为:引导生活的建构[J].教育研究,2010(6).