小学语文单元整体设计思考与实践

作者: 邢晓娟

【摘 要】统编版语文六年级上册第八单元是以“走近鲁迅”为主题的单元,该单元语言运用独到,思想内涵深刻,审美内涵丰富,人文情感浓厚,与语文核心素养中的语言、思想、审美、人文培养要求高度吻合,是学生在童年时期感受鲁迅品格、学习鲁迅精神的重要载体。因此,应改变教学中单篇课文分段、分层分析的学习方式,将整个单元的知识融为一体,以明确的学习目标作为统领来设计单元学习任务,以润物细无声的方式,引领学生多角度地感受鲁迅的形象,从而在内心深处产生亲近鲁迅的情感,让语文核心素养在具体的学习中落地生根。

【关键词】语文核心素养 走近鲁迅 单元整体学习 任务设计

统编版小学语文教材把坚持立德树人、增强文化自信作为语文学科最基本的理念,应充分发挥语文课程的育人功能。从教材的编排特点来看,每个单元贯穿着不同的主题和语文要素,以此为准绳探究单元整体学习任务的设计,既遵循了教学的“整体性原则”,又能以正确的价值理念、必要的品格和学科关键能力,促进学生学科素养的协调发展和整体提高。单元整体学习任务设计具体怎么实施?文章以统编版语文六年级上册第八单元“走近鲁迅”为例,探讨在潜移默化中锻炼学生的听、说、读、写能力,设计单元学习任务,提升学生的语文核心素养的策略。

一、明确单元主题,定位整体教学目标

统编版语文六年级上册第八单元编排了《少年闰土》《好的故事》《我的伯父鲁迅先生》《有的人》四篇课文,开辟了一个重要的学习空间,让学生认识鲁迅、了解鲁迅。本单元精读课文为《少年闰土》《好的故事》,其中一篇节选自小说《故乡》,另一篇选自散文诗集《野草》,均为鲁迅先生的原创作品,即使有一些今天看来不规范的字词,编者为了尊重原著,除在文后借助于注释说明外,并未对其进行修改。《有的人》是诗人臧克家为了纪念鲁迅先生而写的一首诗,《我的伯父鲁迅先生》则是鲁迅先生的侄女周晔所作的一篇回忆性散文,这两篇都是略读课文。这四篇文章的主题均为“鲁迅”,所以在教学中可以以“鲁迅”为基本立足点对这四篇文章从以下两方面进行整合。

(一)鲁迅笔下的人

鲁迅先生在《少年闰土》中采用倒叙的手法追忆儿时伙伴闰土,呈现的是闰土机智勇敢、活泼可爱的形象。在《好的故事》中,作者通过“我”的梦中所见,描述了一幅美好的场景,表达了自己对美好生活的向往和希冀。总而言之,从鲁迅先生笔下的人物中可以窥见鲁迅对生活的体悟,对社会的洞察。

(二)别人笔下的鲁迅

《有的人》和《我的伯父鲁迅先生》都是以他人的视角,让我们对鲁迅的社会地位和其在国家发展中的重要作用有了更全面的认知。本单元四篇文章在文体、写作手法及描写角度等方面皆有所不同,能让学生从多维度看到更立体的鲁迅形象。因此,在教学过程中,教师要敢于打破文本边界,不拘泥于文章顺序,不局限于单篇课文的讲解,基于单元主题,对文本进行灵活重组与学习。

单元整体教学背景下教学内容的载体是教材,教师要对教材进行再开发,然后根据单元目标对教学内容作调整,以使单元的课程资源得到充分运用,实现语文教材的统整。例如,可以先引导学生学习《我的伯父鲁迅先生》和《有的人》这两篇课文,在学生对鲁迅先生有一定的了解后,再教学鲁迅的作品《好的故事》。通过学习,学生初步感受到,在黑暗的社会面前,鲁迅先生的文字像一把锋利的匕首,直刺敌人心脏,他始终保持着顽强斗争的革命乐观主义精神,是一位勇敢的斗士。同时,他还是一位心系贫苦百姓、一心为民的善良卫士。在了解到他人对鲁迅的评价后,再去读他的作品时,就会拉近与作品之间的距离。

二、立足语文要素,设计单元学习任务

由于先验式解读的印象惯性,可亲、可爱的鲁迅变得深不可测,甚至令人生畏。单元整体学习任务的设计将打通教材的前后联系,发挥语文要素在学习任务设计中的重要作用。“借助相关资料,理解课文主要内容”是本单元的语文要素,鲁迅先生所处的年代离学生较远,而且当时正处于从文言文向白话文转变的一个时期,语言表达也和现在有很大差距,再加上学生的生活阅历有限,很多文字理解起来比较困难。因此,必须借助资料,才能真正“走近鲁迅”。

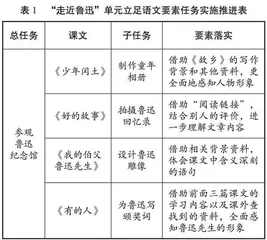

为了让学生更全面、多角度地了解鲁迅,教师设计了以“参观鲁迅纪念馆”为总任务,结合课文编排特点在子任务中落实语文要素(见表1)。《少年闰土》一课,教师可以提供搜集资料的指向,让学生根据任务要求,查找鲁迅先生30年后重遇闰土的相关资料,少年闰土“项带银圈,手捏一柄钢叉”活泼可爱的形象和中年闰土“灰黄、很深的皱纹、浑身瑟缩”木讷、呆滞的形象形成了鲜明的对比,从而更全面地感知人物形象;《好的故事》一课,学生对鲁迅先生生活的时代背景并不了解,自然不明白什么叫作“昏沉的夜”,需要借助“阅读链接”,结合别人的评价完成子任务;《我的伯父鲁迅先生》一课,可以布置学生在预习时查找相关资料,借助含义深刻的关键语句和让人印象深刻的几件事完成“鲁迅雕像”设计这个子任务;《有的人》一课,可以借助前一阶段学习的内容以及课外查找到的资料展开任务学习,深刻体会鲁迅究竟是一个怎样的人。

三、借助新旧串联,提升语文核心素养

语文核心素养的提升建立在新旧知识的结合点上,即基于学生已有的学习经验,在以文带文的迁移运用中建构相应的“学习地图”;打通教材与生活的界限,在真实的语言运用情境中学习,使语文的学习更加接地气。学生在四年级学习了“根据需要搜集资料”和“从人物的语言、动作等描写中感受人物的品质”,五年级学过“通过课文中动作、语言、神态的描写,体会人物的内心”,这些方法可在“走近鲁迅”单元的任务驱动学习中得到落实。

以《我的伯父鲁迅先生》为例,该文主要通过回忆鲁迅先生谈《水浒传》、笑谈“碰壁”、燃放花筒、救助车夫、关心女佣等几件事,说明了鲁迅先生深受尊敬的原因。通过抓住语言、动作、神态的描写,我们可以感受到鲁迅先生作为一个长辈,他关心下一代的成长,关爱家人;作为一个革命者,面对黑暗的社会,他不肯低头而屡屡“碰壁”;作为一个先生,他救助车夫、关心女佣,同情劳动人民,他“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”。如果在教学过程中仅仅让学生学会概括这几件事情,再象征性地给鲁迅先生贴上几个标签式的词语,那就完全失去了学习鲁迅作品的价值,破坏了学生阅读作品最真实的感受。因此,在教学过程中,可以以这篇略读课文的阅读提示为抓手来设计学习任务:课文写了关于鲁迅的哪几件事?课文中的鲁迅给你留下了怎样的印象?如果校园里要安放一处鲁迅先生的雕像,请你来做小小设计师,你会选择哪个场景作为雕像的主题?

学生要完成“设计鲁迅雕像”这一学习任务,就需要综合运用四、五年级习得的学习经验,借助有关鲁迅的动作、语言、神态描写完成“鲁迅雕像设计稿”。以“通过人物的神态、动作描写感受人物的内心”这一学习方法助力学生初步完成“鲁迅雕像设计稿”;以“借助相关资料理解课文主要内容”这一学习方法,促进学生对“鲁迅塑像设计稿”的进一步完善。这样的串联过程有利于思维活动的展开,推动学生真实参与学习活动,助力学生语文核心素养的提升。

四、利用读写结合,发掘文本背后价值

现在的语文教学主要由三大部分组成:基础教学、阅读教学和写作教学。学生在阅读文章的过程中,基于文章中的人物或事件,会有自己的看法。基于自身的阅读体验将自身的看法通过文章进行表达,是语文核心素养中听、说、读、写能力的落实。“通过事情写一个人,表达出自己的情感”是“走近鲁迅”这个单元中的另一个语文要素,指向该单元的写作目标。

这一单元的习作主题是“有你,真好”。通过单元课文纵向关联可以发现,《少年闰土》一课的写作方法可以在单元习作中进行迁移与运用,学生可以学习通过具体的事例表现人物特点,借助场景描写表达主观情感。在描写事例时,可借鉴《少年闰土》第1自然段的写法,先选取一个特定的环境作为背景,再围绕人物活动展开,抓住人物的最大特点,按照一定的顺序由景及人作细致的刻画。在《我的伯父鲁迅先生》一文中,学会通过一件事或者几件事,抓住人物的语言、动作、神态等细节描写来塑造人物,抒发情感。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出,义务教育语文课程结构遵循学生身心发展规律和核心素养形成的内在逻辑,以生活为基础,以语文实践活动为主线,以学习主题为引领,以学习任务为载体,整合学习内容、情境、方法和资源等要素,设计语文学习任务群。因此,在教学中,教师要以文本为依托,以语文核心素养为基础,以单元整体为立足点,以语文要素为准绳,新旧串联,将读写结合来设计学习任务,对单元整体教学中的重点问题进行探寻,使学生语文核心素养的提升落到实处。

【参考文献】

[1]楼燕燕.“单元整体教学”背景下语文要素的落实[J].小学语文教学,2020(11).

[2]钱理群.鲁迅作品十五讲[M].北京:北京大学出版社,2015.

[3]吴忠豪.聚焦学习任务,进行单元整体教学设计:2022年版《义务教育语文课程标准》解读[J].语文教学通讯,2022(18).