把握教学全程 激活数学学习

作者: 陆昕

【摘 要】教师在进行教学设计之前,首先应当研读课程标准对教学内容的目标要求,把握教学目标点,做到心中有数。要充分读懂全部学习环节中的重要因素,充分读懂教学的目标所在,充分了解学生的出发基础、知识生成、思维模式,才能激活数学学习过程,使学生获得良好的数学学习体验,促进数学核心素养的发展。

【关键词】课程标准 教学过程 小学数学

一、理解课程标准,找准目标点

数学新课标规定了某一学科的课程性质、课程目标、内容目标,同时给出了实施建议,是教育教学活动的根本目标。在进行教学设计之前,教师应研读课程标准对教学内容的目标要求,把握教学目标点,做到心中有数。

“分数的初步认识”在《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)中,属于“第二学段”,学业要求明确提出“能直观描述分数……形成数感、符号意识和运算能力”。而且这个单元内容是学生学习分数知识的开始,是对数的概念的一次新扩展。相对于整数而言,分数的概念比较抽象,教师需要借助生活经验、动手操作、直观比较,从“部分—整体”的角度,通过数形结合,逐步帮助学生建立起分数的概念。因此,在教学中,应当瞄准新课标的目标点,充分唤醒学生的生活经验,引导学生回忆日常生活中“分苹果”的情境,运用语言加以描述,体会分苹果时采取的“平均分”的方式,直观感受平均分,体会平均分的结果有时能用整数表示,有时不能得到整数,从而激发认知冲突,引出新知探究的目标点,充分感受分数源于生活中的实际需要,帮助学生拓展对数的认识。

二、读懂教材内容,找准出发点

教材是教与学活动中师生共用的关键文本,是教师与学生进行教与学沟通对话的平台。小学数学看似浅显易懂,实则蕴含着深奥的也是最基本的数学道理和教学原理。教材不仅提供了知识内容及其形成发展脉络,也揭示了问题解决思路与数学思想方法,是教与学的最关键资源,是学生学习的出发点。用好教材,可以促进学生的思维,激发学生的创新意识。

教师要以数学的眼光来读懂教材。在数的意义学习中,教师关注的很重要的一个能力是数学的抽象概括能力,这是对现实世界的真材实料进行加工,提炼出本质属性,并用数学语言进行表达从而形成意义表达或理论的过程,这是一般化的思想方法。同时,低年级学生在抽象概括方面,处于直观形象的概括阶段;中年级学生的抽象概括属于形象的概括水平,是从直观形象向抽象的过渡;小学高年级则具有了一般的初步抽象概括能力,知识概念系统得到了进一步的扩充。引导学生用数学的眼光读懂教材,就是引导学生用数学的眼光去发现教材的文字、图片表达的背后的数学知识,学会从中抽象出一般性的数学知识,从而建立自己的知识系统。

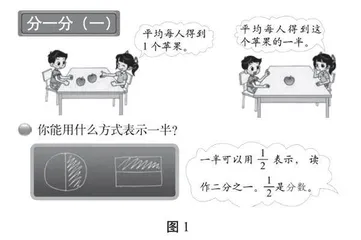

如在“分一分”这节,从数的领域扩充到分数的一节内容中,教材把我们所熟知的生活中平均分苹果的场景引入课堂,如图1,通过两个小朋友平均分一个苹果的情境表达分数出现的必然性与必要性,并引导学生从生活情境中的“一半”等现象抽象出数学中的分数。

其次,要从教材的角度来读懂教材。这主要是指教材本身的文本呈现及图案内容。要看清教材中的每一幅图,读懂教材中的每一个字,甚至对图和文字中的一些细节反复斟酌推敲,学会不断地问“为什么”。如图1中,分一分两幅图,还原生活情境,紧跟着用图形表示“一半”,建立生活表达与数学表达的联系,如果学生读懂教材,就能充分建立从生活情境过渡到抽象数学的思维路径。

最后,要从学生的角度读懂教材。对于学生而言,每一个新的概念系统都是陌生的,因此,教材设计上总是充分考虑学生的年龄特点、心理特点,选取合适的呈现方式进行展示。教师在使用教材时,要充分领悟学生的阅读视角,让教材成为学生学习的好帮手。

教学“分一分”这节内容,是学生认识了整数和小数后第一次接触分数,理解分数的意义是重点。因此教材创设了两个小朋友分苹果的情境,这是学生都有的生活经验:把1个苹果平均分给2个人,每人分到这个苹果的一半(半个苹果)。在这样日常所见的生活经验基础上,再进一步引导学生认识分数,学生很容易代入情境,从而基于生活经验建立抽象的分数概念。

三、掌握学生特性,找准生成点

学生的实际收获是衡量一节课成功与否的根本标准,因此必须充分了解学生,找准基于学生的教学生成点。

一是要读懂学生的知识储备状况。在数学学习中,学生要将新的数学知识纳入自己的认知结构,并将新知与头脑中原有的某些知识产生互相作用,在新旧知识之间建立起实质性的联系,从而建立对新知识的理解。这一过程中,学生已有的知识储备为新知识的理解提供了依据。因为理解的实质就是把没有学习过的新知识转化为旧有的认知体系能够理解的知识,从而把不能领会的内容变成能够领会的内容,通过这种转化,建立对新知识的理解。“分苹果”这一节内容,正是通过学生已有的生活基础和数学基础,让学生在自己的生活与学习认知结构上,拓展数的认识,初步建立分数的概念。

二是学生学习的新的知识还需要良好的学习心理准备。在学习新的知识之前,内心所具有的探索新知识、完成新任务、取得新成就、获得新知识的内驱意向,都是能促进学习过程良性发展的重要内因。

只有读懂了学生的实际情况,才能找准知识的生成点,才能做到教学理念上以学生为本,教学方法上以学生为先,教学资源的准备上以学生为准,准确把握学生学习的基础起点,从而由浅入深层层推进,让学生在知识上有收获,能力上有提高,思维上有发展。

四、对应思维模式,找准联系点

学生的学习应当是一个生动活泼的、主动的和富有个性的过程。认真听讲、积极思考、动手实践、自主探索、合作交流等,都是学习数学的重要方式。学生应当有足够的时间和空间经历观察、实验、猜测、计算、推理、验证等活动过程。在这些探索过程中,要充分读懂学生的思维模式,找准所学知识与学生思维模式中的联系点。

引导学生与课本对话,让学生的思维与知识演进形成联系。教材的编排都是循序渐进、螺旋式上升的,每一个知识点、思考点都是建立在前一个知识点、思考点的基础上的。前一个思考点是后一个思考点的生长点,后一个思考点是前一个思考点的延伸与发展。教学中,应当充分引导学生读懂教材,让学生的思维建立在教材的思维逻辑基础上,从而形成自己的思维模式和学习脉络。

引导学生与老师对话,让学生的思维与数学思想方法相联系。在教学中,教师应当充分渗透数学思想方法,通过师生对话交流的过程,引导学生在学习过程中建立自己的数学思想方法体系,从而助力学生数学素养的发展。

引导学生与学生对话,因为同龄人容易形成共情。学生与学生对话交流,可以让学生的数学思维方式实现自我突破,形成新的发展。

总之,在数学学习中,要充分读懂这些学习环节中的重要因素,充分读懂教学的目标所在,充分了解学生的出发基础、知识生成、思维模式,进而激活数学学习过程,使学生获得良好的数学学习体验和数学素养的发展。

【参考文献】

[1].中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]刘小宝.小学生数学抽象概括能力培养的研究与思考[J].小学数学教育,2019(5).

[3]陈珊芬,陈瑞林.重“对话” 明“道理”:以计算教学为例[J].小学数学教育,2019(5).

[4]吴正宪,王彦伟,韩玉娟.吴正宪给小学数学教师的建议[M].上海:华东师范大学出版社,2012.

[5]陈淑娥.借建模之力 点思维之光[J].小学数学教育,2019(Z1).