“三大文化”融入小学数学课程的内容谱系与实践进路

作者: 姚芳芳 戚洪祥

【摘 要】“三大文化”是涵育小学生爱国主义情怀、增强文化自信和民族自豪感的重要载体。综合考量数学的学科内容体系、儿童的认知发展规律、文化的继承创新发展等三个重要因素,从“主题形式与类型”“教材呈现方式”“使用方式”三个维度勾勒“三大文化”融入小学数学课程的内容谱系。从“进课程”“进学材”“进课堂”“进空间”“进评价”等五个环节进行有效实践,形成立体式、全方位的实践进路。

【关键词】“三大文化” 内容谱系 实践进路

《义务教育数学课程标准(2022年版)》前言中提出:全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想,将社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化、国家安全、生命安全与健康等重大主题教育有机融入课程,增强课程思想性。《义务教育课程方案(2022年版)》将“努力学习和弘扬社会主义先进文化、革命文化和中华优秀传统文化”(以下简称“三大文化”)作为“有理想”学生的核心要义。

为了深入领会重要论述,践行课程理念,为小学数学课程涂上爱国底色、擦亮精神底色,需要考量数学的学科内容体系、儿童的认知发展规律、文化的继承创新发展等三个重要因素,梳理“三大文化”融入小学数学课程的内容谱系,规范内容选择与应用的原则要求,勾勒实践的一般路径与策略。

一、“三大文化”融入小学数学课程的内容谱系

《革命传统进中小学各教材指南》《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》(以下简称“指南”),全面系统地指导中小学课程教材落实革命传统、中华优秀传统文化教育。在落实《指南》要求的基础上,将社会主义先进文化纳入分析视角,形成“三大文化”融入小学数学课程的三维谱系,即“主题形式与类型”“教材呈现方式”“使用方式”。

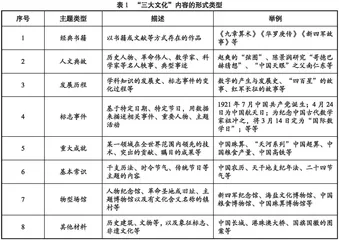

(一)“三大文化”内容的形式类型

“三大文化”内容作为小学数学课程的重要资源载体,从形式上来看,主要包括文本、图片、声频和视频等四种,在实际呈现时,既可以是单一的形式,也可以是多种形式混合共存的形式。以小学数学学科的视角,从主题类型对“三大文化”的内容进行归类,大致可以分为几种(表1)。

(二)“三大文化”内容的教材呈现

以南京东方数学教育科学研究所、江苏省中小学教学研究室、江苏凤凰教育出版社共同编写的、2024年9月在全国部分省市统一使用的小学数学一年级教材(以下简称“新教材”)为分析对象,新教材的内容板块包括“章头情境”“例题呈现”“习题呈现”“阅读材料”“评价与反思”等五个部分,其中“评价与反思”部分是学生脱离情境,对学习的结果与过程进行自评的板块,不便于作为“三大文化”呈现的载体。“阅读材料”部分的“你知道吗?”可以集中、系统地呈现中国数学学科的发展历程及突出成就。“章头情境”“例题呈现”“习题呈现”这三个部分均可以将“三大文化”作为数学知识的情境载体,采用图文并茂、图表结合的方法呈现。

(三)“三大文化”内容的使用方式

小学生的学习应该是在情境中完成。“三大文化”直接、有效的使用方式,就是作为问题情境出现。对教材中的部分情境进行重构式替换,将“三大文化”内容作为数学知识呈现的情境载体;对“三大文化”中的内容进行主题化设计、儿童化转译,使之成为学生进行探究式学习的拓展内容、品味式阅读的文本内容、沉浸式欣赏的影视内容、问题式评价的试题内容;开展馆校地活动,让学生走出学校、走进场馆,让“三大文化”内容成为研学实践基地的课程。学生在面对具体的、真实的情境时,主动打破原有认知结构,调用已有知识元与有效刺激产生新的关联,促进新旧知识元之间产生新的结构,从而实现知识结构自生长式的迭代升级,此时有效学习才真实发生。

二、“三大文化”融入小学数学课程的实践进路

“三大文化”融入小学数学课程并发挥其文化育人价值,需要从课程设置、学材编写、课堂教学、活动场域、实施评价等核心环节入手,发掘每个核心环节的内在诉求,尝试建构基于各核心环节的融入路径,最终形成“三大文化”融入小学数学课程的立体式实践进路。

(一)进课程:课程实施从“局部”走向“全域”

1.面向全体:国家(地方)课程的高质量实施

数学学科因其学科的特性,一直被认为不是课程思政主要学科、主要阵地,所以在课程实施的过程中,许多一线数学教师对“知识的传播者”与“文化的传播者”身份的认同度不尽相同。国家(地方)课程是行政层面推动落实的、面向全体(或是区域内全体)学生的基础课程,是继承、发展、创新“三大文化”的托底课程,是坚定文化自信、增强民族自豪感、厚植爱国主义情怀的必修课程。国家(地方)课程是否高质量实施的第一评价标准应该是“三大文化”内容的有效融入与高质量运用,是文化自信的有效涵育,其次才是学科核心素养的培育。

2.面向群体:校本课程的高质量实施

校本课程作为国家(地方)课程的重要补充,是班级授课制下学校实施走班制,达成因材施教、因需施教、因特施教的重要路径。以数学学科为视角,以“三大文化”内容为校本课程主题提炼的依据,提炼具有学校特色的校本课程群。

3.面向个体:研学课程的高质量实施

自从“双减”政策实施以来,学生课余时间充足。学校作为育人主体之一,肩负着协作、指导家庭教育的责任。为了充实学生的学习生活,可以打通校内外学习的空间。盐城作为革命老区、沿海城市,其革命文化(特别是新四军铁军文化)资源丰富,社会主义先进文化的发展优势明显,将区域内的资源加以统整创编,形成“童眼·数眼—看家乡”课程资源。通过学生节假日进行亲子游的个体体验方式,回归校园后分享数学游记的形式,将研学课程高质量落地。

(二)进学材:材料呈现从“零散”走向“系统”

学材,这里指学生用的纸质材料,包括教材以及校本教材中的阅读材料。包含教材在内的一切学材是学生的“文化母乳”,不论是小学数学教材的编写者,还是校本教材中的小学数学课内外阅读材料,都应该凸显“三大文化”的特质。

1.点:核心文化要素的关键性突破

一直以来,美德文化与数学学科的融合度较低,数学教材中呈现的内容更是少之又少。以“百善孝为先”“尊老、爱老、助老、养老”为例,如何使“孝文化”融入小学数学教材,让情境既有数学味,又有美德味与文化味,新教材在这方面进行了有益的尝试。教材通过设置互动情境,以“5以内的减法”为知识背景,以“孝敬爷爷奶奶”为生活情境,以“看图讲减法故事”为任务驱动。学生在讲减法故事的过程中,加深了对减法的认识,培养了数学语言表达能力;在串联、表达情境的过程中,学生不由自主地成为情境的主角,萌发尊老的意识,培养以数学眼光观察的能力。

2.线:主题文化情境的串联式设置

新课标倡导,改变过于注重以课时为单位的教学设计,推进单元整体教学设计。要想落实好这一要求,就需要对学材从“数学大概念”或“生活主情境”的路径进行单元整体设计或二次创编,使单元学习内容串联成一个整体。以青岛版数学五年级上册“小数除法”单元为例,教材以“游三峡”为主题情境进行单元整体设计。

通读青岛版小学数学教材,以主题串联单元例题情境是其显著特色。类似这样的情境,我们还可以开发“中国天眼”“中国高铁”“万里长城”等主题单元情境,学生在不同课时中关注同一个情境,既可以加深对情境的了解与认同,还能产生继续探索的兴趣,从而主动搜集相关材料,更加深入地了解“三峡”,实现“读完一个主题单元、知晓一个伟大成就、感受一次祖国伟大”的育人目标。

3.体:系列文化读本的深层次开发

从数学视角来看学生的学材,“三大文化”内容呈现出“课内量少匹配度高,课外量多匹配度低”的现状。课外的数学类书籍、报刊等学材虽然很多,但绝大多数过分强调数学知识体系的完整性和抽象性,趣味性和文化味严重缺失。以真实性、趣味性、文化味为基础,开发以“三大文化”为主题的系列文化读本,显得尤为重要。盐城作为新四军重建军部所在地,我们以革命文化为例,梳理典型人物、关键事件、重要场馆、珍贵文物等信息,收集、整理与之相关的、含有丰富数据的史料。在确保数据真实的前提下,对史料进行儿童话语转译,采用绘本、读本的形式,编撰《数说新四军》《数眼看新四军》《数眼看铁军精神》等系列读本,分别供第一、二、三学段的学生阅读。

(三)进课堂:课堂教学从“说数”走向“数说”

自课程改革以来,小学数学课堂教师教与学生学的样态得到了根本性转变。为了更好地发挥小学数学课程思政、文化传承的作用,华应龙老师提出了“国数课”。“国数课”是在数学课的基础上增加了对社会主义先进文化、革命文化和中华优秀传统文化的深度学习和理解。下面以华应龙老师开发的三节“国数课”为例,进行案例赏析、策略分析。

1.用文化中的真实故事理解学科知识

“情境”是数学知识呈现的必备载体;“真实情境”是新课标颁布之后,小学数学学科研究课标内容、落实课标理念的一大热词。让学生在真实情境中学习、理解、应用学科知识,培育学科核心素养,已成为大家的共识。三年级“认识分数”这一教学内容,是学生第一次接触分数,不同版本的教材呈现形式不同,但基本都是研究“一个物体/一个整体的几分之一(几)”这一内容。华应龙老师没有选择教材中“平均分物”的情境,而是以习近平总书记2016年10月在纪念长征胜利80周年大会上讲述的“半条被子”的故事作为情境。通过开发的点子纸,借助两个核心问题“你能在点子纸上画出数学世界里的半条被子吗?”“送出半条被子后,每位女兵盖多少条被子?”驱动学生主动思考,依托“先分再数”表达分数的路径,帮助学生初步理解分数的意义,学会分数的读法、写法及各部分名称。这一情境的替换,让革命文化中的“半条”这一真实数据说话,借数表征、借数表意。

2.用文化中的真实数据提升关键能力

运算能力是义务教育数学学科核心素养的主要表现之一,是学生学习数学、运用数学的关键能力之一。华老师开发的“国数课”《阅兵中的数学故事》(2019版),表面上看是一节练习课,以帮助学生进一步理解“平均数”“常见的数量关系:速度×时间=路程”为知识目标,以帮助学生提升整数、小数的四则运算能力为技能目标。随着课堂教学的深入,我们发现学生不再认为计算是枯燥的,而是一直沉浸在“1.4米/秒”“69.4米/秒”“8333米/秒”的探究过程中,感叹于“84.2秒”的神圣与不易,感受“中国速度”“中国精度”带来的震撼与自豪。天安门广场的每次阅兵,集中展示军事领域的社会主义先进文化,整齐划一的背后既有刻苦训练的中国军魂,更有数据支撑的中国精度。

3.用文化中的名言佳句涵育必备品格

“找次品”作为一道传统、经典问题,一些教师常常为了追求答案的准确,而教给学生解题的口诀“一分为三看大份,依次三分数次数”或解题的公式“3n-1<球的个数<3n,n就是次数”,这样做忽视了其作为中国古算名题的价值。“找次品”一课,华老师围绕终极问题“一分为三”,借助“天下难事,必做于易”的指引,从较小的个数出发,借助“如果……那么”“接下来……中找”两个语言支架,在个数由少到多的慢慢探索过程中,让天平的第三个托盘在学生心中慢慢“生长”出来。华老师课开始引用的“天下难事,必做于易”以及课结束时引用的“道生一,一生二,二生三,三生万物”,皆出自老子的《道德经》。“天下难事,必做于易”,既教给学生以后解决数学问题常用的方法与策略,更是告诉学生面对学习、生活困难时,应该保有一种大胆尝试、不畏困难的勇气和精神。名言佳句有时虽表面上没有数据,但它提供的方法与路径却能让数据在学生心中刻下来,让德性在学生心中烙下去。

(四)进空间:场域建设从“立场”走向“在场”

1.建设校内体验场馆

本着“让每一面墙壁说话、让每一个场馆育人”的理念,充分利用校园楼宇之间连廊过道的墙壁、楼梯侧空间,用儿童立场理念来设计其造型与颜色,以体现互动性、探究性的儿童在场理念来设计其内容。另外,紧扣“三大文化”主题,在学校艺术楼、科技楼,以数学的眼光和视角建设 “九章阅读馆”“数学实验馆”“华容道游戏馆”“智创体验馆”“红色文化馆”等专用场馆,作为校本课程或高质量实施部分数学课程的专用教室,为学生提供浸润式、在场式文化体验空间。