小学数学命题引入中华优秀传统文化的路径探究

作者: 王建荣

【摘 要】用好评价指挥棒是促进教育高质量发展的关键。在小学数学命题中适当呈现中华优秀传统文化元素,做好相关内容和形式的整体设计,能有效促进师生对中华优秀传统文化的关注,从数学命题的视角分析和理解中华优秀传统文化。文章结合小学数学命题中引入中华优秀传统文化的实践与思考,通过问题分析和案例赏析,探索在数学学习中坚定文化自信和实现文化育人目标的路径。

【关键词】课程思政 中华优秀传统文化 数学命题

用好评价指挥棒是促进教育高质量发展的关键。《义务教育数学课程标准(2022年版)》中指出:评价结果的运用应有利于增强学生学习数学的自信心,提高学生学习数学的兴趣。学业水平检测试题命制,要结合学生认知水平和生活经验,创设合理的生活情境、数学情境、科学情境,关注情境的真实性,适当引入数学文化。在命题和评价中适当呈现中华优秀传统文化元素,做好相关内容和形式的整体设计,不仅能丰富评价的内容,还能有效促进师生关注中华优秀传统文化的客观性,从数学的视角分析和理解中华优秀传统文化,实现在数学学习中坚定文化自信的目标。

一、小学数学命题引入中华优秀传统文化的内容与形式

中华优秀传统文化引入小学数学命题中,要以教材为支点,采用多种形式,进行深度发掘和设计,助力学生深入理解教学内容,从而让学生在答题中了解中华优秀传统文化,感悟中华优秀传统文化的独特魅力。

(一)数学家们的伟大成就

在漫长的人类历史中,数学一直是科学与技术发展的重要推动力。数学史上涌现出许多杰出的数学家,他们通过努力和运用智慧,开创了数学领域的新纪元,为人类留下了宝贵的遗产。在试卷命题设计过程中,可以选择介绍一些数学家,围绕相应的知识,介绍他们的伟大成就和研究轶事,并用数学的方式呈现和理解,提升学生的数学素养。例如:

他是一个数学家和天文学家,出生在中国南北朝时期。他在数学方面有突出贡献——将圆周率的精确度计算到小数点后7位,也就是在3.1415926和3.1415927之间。这一成就比欧洲早了一千多年。这个数学家是(B)。

A. 秦九韶 B. 祖冲之 C.陈省身

(二)流芳百世的史料典籍

在小学数学课程和评价中可以融入中华优秀传统文化,特别是一些流芳百世的史料典籍,它向学生打开的是中国的“古典世界”。因此,教师可以立足教材已有素材,选取与数学内容相匹配的史料典籍,通过文化与思维的互动,设计数学试题内容,彰显中国人民在历史长河中的智慧,且源于传统文化中的精华,体现中华优秀传统文化的民族性、历史性和先进性。例如:

一个图形面积计算方法的推导方式有多种。2000多年前,就有一种三角形面积的计算方法是“半广以乘正从”,记载在我国的数学名著《九章算术》里。这里的“从”指的是( )。这种方法也叫作“以盈补虚法”或“出入相补法”,这是因为数学家刘徽将多的部分称为盈或出,而补充的部分叫作虚或入。其实这个原理就是我们今天用到的( )思想。

(三)激发兴趣的古算名题

在中华优秀数学文化中有许多古算名题,在教学过程中,运用这些题目可以激发学生的兴趣,提高学生探索未知的热情。如果在数学相关知识的命题和评价时,整理和设计一些名题资料,不仅可以丰富试卷的内容,有效提升学生的思维品质,而且能够激发学生的学习兴趣和探索欲望,让学生在体验和表达的过程中感受中华优秀传统文化的价值。例如:

鸡兔同笼是中国古代的数学名题之一。大约在1500年前的数学名著《孙子算经》中就记载了这个有趣的问题:今有雉兔同笼,上有三十五头,下有九十四足,雉兔各几何?它的意思是:有若干只鸡兔同在一个笼子里,从上面数,有35个头,从下面数,有94只脚。笼中各有多少只鸡和兔?

(四)亘古不变的文化常识

在当前的数学教材中,引入的中华优秀传统文化主要有人物故事、经典书籍、科技成就、数学发展史、基本常识、艺术特色以及其他文化遗产内容。因此,可以结合生活实际设计一些相关内容进行考查。如“农历”“生肖”“计时法”等中国传统文化中的内容,在现代生活中仍然广泛使用。这样的学习和练习,对学生感悟中华民族智慧与创造、增强民族自豪感、坚定文化自信具有重要的作用。例如:

中国传统以十二个时辰来计时,人们把一天24小时依次划分为子时、丑时、寅时、卯时、辰时、巳时、午时、未时、申时、酉时、戌时、亥时,每个时辰相当于现在的两个小时。23时至1时为子时,1时至3时为丑时,3时至5时为寅时,依此类推,11时至13时为( )时。

(五)具身体验的数学游戏

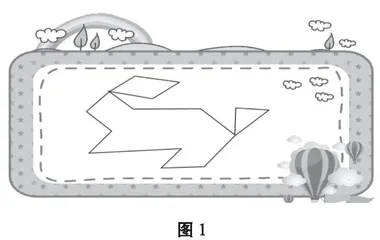

中国古代数学游戏内容丰富,包括多种形式和类型的益智游戏,这些游戏不仅考验智力,还蕴含着深厚的数学原理和哲学思想,如七巧板拼图游戏、九连环民间智力游戏等。在小学数学命题中,精心设计和修改一些数学游戏,让学生在答题中亲身体验,在实践中训练思维,使其对中华优秀数学文化的认识有更深的理解。例如:

图1是一个同学用一副七巧板创意拼搭的成语“守株待兔”的故事。请你根据七巧板的特点,将图中的兔子图形用边隔线分开,并用不同颜色标出来。

二、小学数学命题引入中华优秀传统文化的问题与措施

小学数学试卷上的命题设计,还需要考虑可读性,让学生能够理解表达的内容。有时还要注意用现代的语言和规范来表达相应的内容,也就是还需要适当地转译,方便学生理解和解答。因此,在小学数学命题中增加中华优秀传统数学文化内容时,还会产生一些问题。

(一)原文运用与学生阅读能力不匹配

例如,程大位著《算法统宗》中有一道“和尚吃馒头”的名题:一百馒头一百僧,大僧三个更无争,小僧三人分一个,大小和尚各几人?此题因为颇有趣,在我国民间流传很广,甚至被一些国外的书籍收录。但用此题作为命题材料时,由于学生基础跟不上,与学生阅读能力不匹配,学生很难准确理解其中的含义。这就需要命题者在此基础上,针对学生的特点和知识的背景进行转译,方便学生理解和解答。

此题可以这样修改:现有100个馒头和100个和尚,如果大和尚每人吃3个,三个小和尚分1个,大、小和尚各有几人?

(二)问题设计与学生探究能力不协调

例如:图2是我国古代赵爽所作的“弦图”,它是由四个同样的直角三角形拼成的。有教师据此命题:如果这个直角三角形的两条直角边为分别长3厘米和4厘米,你能求出外面正方形的面积吗?你能发现这个直角三角形三条边之间有什么关系吗?

这道题不仅涉及数学的计算思考,也有一定的文化价值,但因为涉及初中的勾股定理知识,也与小学数学教学内容不对应,与学生探究能力培养不协调,放在小学来命题就不合适。

(三)呈现知识与学生知识储备不一致

有许多中华优秀传统文化知识,涉及古代特殊背景下形成的文化,与当前所学知识有距离,需要合适的呈现方式。例如,今年是2024年,按照干支纪年法,这一年是( )年?这是考查学生对干支纪年法的理解和运用,解题的关键是要知道十天干和十二天地支顺序,以及它们的组合方式。学生缺乏一定的知识基础和生活经验,这道题与学生知识储备不一致,答题效果不佳,这样的命题方式就不合理。

此外,在小学数学命题中引入中华优秀传统文化内容时,还要注意适量的分值占比。通常情况下在常规性试题命制中,要对融入的中华传统数学文化内容赋予适量的分值,在一般题型中只能安排少量的题型,分值不宜过大,主要安排在综合性练习中。

三、小学数学命题引入中华优秀传统文化的案例与分析

(一)借助文化中的诗句,考查学生跨学科阅读理解能力

中华优秀传统文化不仅可以融入数学教学中,还可以拓展到语文、美术、科学、体育等其他学科,这样可以拓宽传统数学文化融入的路径,实现跨学科的融合。从学科视角来看,并非所有的素材都是“优秀”的,都与数学紧密相关,只有蕴含数学与传统元素的中华优秀文化,才是我们应重点关注的。例如:

如果你以数学的眼光去阅读唐诗宋词,你也会有收获。李白《早发白帝城》中有这样的两句:朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。李华读到这两句诗时,产生了这样的疑惑:从白帝城出发,真的可以一天就到江陵吗?

为了解决这一问题,李华查阅资料,搜集到了以下信息:

(1)从白帝城到江陵大约600千米。

(2)唐朝时,水上常用交通工具为帆船。在风平浪静的静水中,帆船的速度为10~25千米/时。

(3)从白帝城到江陵之间的平均水流速度大约为15千米/时。

(4)文中的“一日”指24小时。

如果当时一路水域的状况良好、天气良好、中间没有停船等一系列问题,请根据李华搜集的信息算一算,李白真的可以一天到达江陵吗?

赏析:本题是一道跨学科的综合与实践习题,涉及语文、地理、历史和数学学科的融合。学生通过回顾李白的诗句,产生疑惑和问题;带着问题,整理信息;借助计算解决问题,解答疑问。此题虽然本质问题是数学中的速度问题,因为关系到风向、水流、速度、路程等相关知识,需要通过阅读慢慢理解,在解决问题的过程中,进一步考查学生的阅读理解能力。学生对中国古代唐诗宋词有了进一步的理解和认识,也在解答中弘扬了中华优秀传统数学文化,提升了民族自豪感。

(二)借助文化中的故事,考查学生发散思维能力

数学是思维的体操。落实数学核心素养培养是数学教师的根本任务,也是实现数学育人和推进传统数学文化的重要契机。在小学数学命题过程中,要重视培养学生的数学核心素养。例如:

“李白斗酒诗百篇”,“诗”与“酒”都与李白结下了不解之缘。后人用《李白醉酒》的数学诗来描述李白饮酒作诗的豪放情境:李白街上走,提壶去买酒。遇店加一倍,见花喝一斗。三遇店和花,喝光壶中酒。试问:酒壶中,原有酒几斗?诗中说的是李白壶中原来有一些酒,遇到酒店就将壶中的酒加一倍,看到花就作诗一首并饮去壶中一斗酒。遇见三次店和花,将壶中的酒喝光了。(注:斗为酒的计量单位)

(1)如果题目中的“三遇店和花”是按“店→花→店→花→店→花”的顺序,那么,原有酒几斗?

(2)自拟“三遇店和花”的顺序,计算“原有酒几斗”。

顺序:( )→( )→( )→( )→( )→( )

赏析:本题是一则经典数学故事,它的知识重点是运用倒推还原的思想,让学生通过阅读和计算解决问题,并在前后对比中,理解还原的思想方法,有效培养学生的推理能力和发散思维能力,实现会用数学的思维思考现实世界的目标。学生结合现实情境梳理出先后顺序,提出数学问题,并分析思考,探寻其中的数学规律,思考解决问题的方法,经历“再发现”的过程,发展发散性思维能力。正是在这样的练习中让学生掌握解决问题的方法,养成讲道理、有条理的思维习惯,也让学生感受到中华优秀传统文化的魅力。

(三)借助文化中的算法,考查学生自主学习能力

小学数学学业评价中的命题有多种形式,主要的一种就是依照已往知识学习过程,进行必要的模仿,从而提高自主学习能力。在引入中华优秀传统文化知识时,也可以设计这样的试题。例如:

三年级学习“两位数乘两位数”时,程大位著《算法统宗》中提到“铺地锦”的方法。如73×25的结果,运用了图3中的方法,请你仔细观察并思考,在右边的空格里尝试运用“铺地锦”法计算48×57,得到的结果是( ),并说说铺地锦法与我们所学的竖式计算之间有什么联系。

赏析:本题的设计充分运用了教材中“你知道吗?”介绍,让学生模仿明朝数学家的创造方法,尝试使用“铺地锦”进行乘法计算。学生通过自主学习,了解历史上的相关算法,并通过竖式间的对比、竖式和“铺地锦”方法的对比,感受多种方法之间的联系及其内在一致性,从而自主建构模型,更好地掌握竖式计算的算理和算法。同时,此题彰显了中华优秀传统文化在数学学科育人方面的独特价值。

在小学数学教学和评价中融入中华优秀传统文化,不仅是时代的需要,也是数学本身的需求。让数学与中华优秀传统文化在教学中相遇,在试卷上相逢,希望能给师生提供一种思维方式和认知方式的变革,让大家用联系的、整体的眼光看待小学数学试题命制的内容和形式。教师应正确处理命题中存在的问题,尽可能发掘更多的中华优秀传统文化的育人元素,让学生探寻知识的产生和发展过程、数学知识背后丰富的背景资料、朴实无华的思想方法和引人深思的人生故事,在答题中进行思维的碰撞,受到文化的熏陶,思想的感染,最终实现以文“化”人的目标。

【参考文献】

[1]芮金芳.中华优秀传统文化融入数学教学的价值与路径[J].小学数学教育,2023(20).

[2]岳增成,陈佳红.中华优秀传统文化深入小学数学教学的困境与突破[J].小学数学教师,2023(Z1).

[3]唐慧荣,陈加仓.拓展文化素材,提升文化自信:中华优秀传统文化融入小学数学拓展课的教学实践[J].教学月刊小学版(数学),2024(3).

[4]沈俊杰.小学数学与传统文化的相遇:中华优秀传统文化在小学数学教学中的育人视界与探索[J].小学数学教师,2023(Z1).