小学科学探究“循证”进阶的探索

作者: 沈晓峰

【摘 要】科学的本质是基于证据的解释,小学科学强调学生实证能力的培养。教师可以通过科学课的教学,让学生逐步学会科学地看问题、想问题,形成大胆想象、尊重证据、敢于创新的科学态度,加深对科学本质的认识。科学课堂教学要将实证意识贯穿于整个探究过程:搭建活动支架,渗透实证意识;依托探究载体,提升举证水平;培养逻辑思维,夯实实证过程。在每一个探究环节设计中体现科学的严谨性,让学生潜移默化中成长,这样的科学探究才能更加有效,学生的科学素养才能稳步提升。

【关键词】小学科学 探究活动 循证研究 实证能力

《义务教育科学课程标准(2022年版)》指出,通过科学学习逐步学会科学地看问题、想问题,形成大胆想象、尊重证据、敢于创新的科学态度,加深对科学本质的认识。同时,喻伯军主任关于科学精神的解读中也指出,科学的本质就是实证。科学探究中的实证,就是在科学探究的每一步中都应“证据在先”,必须用证据说话。

学生实证能力的培养是一个漫长的过程,既要有学生思想行为上的主动接受,还要有教师方法上的有机渗透,然后内化为学生的主体意识,从而认识科学本质。因此,教师要在科学探究的过程中充分渗透实证意识,逐步发展学生的实证能力,建构正确的科学概念,为提升学生核心素养打下扎实的基础。

一、搭建活动支架,渗透实证意识

在课堂教学中许多学生面对一个新鲜现象或概念时,第一反应并不是根据经验提出疑问,而是盲目相信老师说的、大众认同的,缺少问题探究意识;同时,当新事物与原本认知发生冲突时,学生会直接摒弃原有的想法,唯师至上。小学科学课程中渗透实证意识,发展尊重事实的思维,以及培养学生大胆质疑的科学态度,是当下小学科学课程中必须解决和深化的教学理念。

(一)基于猜想——指明证据方向

猜想是一种能力,也是一种方法。猜想能够使学生对原有的认知结构产生疑问,激起思维的欲望。每个学生都有一定的学习基础和生活经验,而猜想是学生依据已有经验得出的不确定性论断,这样的猜测证据无处不在,也是学生思维最活跃的阶段。学生在猜想时,教师要多用“你这样的猜想,依据是什么”等语句追问学生,把猜想往证据方向引导,指明证据的方向。

如教学五年级上册“水的作用”一课时,学生提出感兴趣的问题之后,教师便让学生进行有依据的猜测:降水是否会侵蚀土地?学生猜想时,教师便可以反问:“你的依据是什么?”学生会联系生活实际,作出自己的解释,如“光秃秃的土地上经常被冲出小沟”“降雨可能带来泥石流”“降雨量大的时候流动的水比较浑浊”……这样的猜想有事实的依据,学生的思维清晰,那么接下来的验证,寻找证据就显得更有价值,方向指明了,寻找证据的过程自然事半功倍了。

(二)基于证据——丰富质疑经历

“疑是思之始,学之端”,没有对“地心说”的怀疑,就没有哥白尼的天体运行论;没有对“上帝造人说”的怀疑,就没有达尔文的进化论。教师要培养学生的实证意识,就要在教学中努力营造质疑的氛围,给学生提供质疑的机会,重视证据的桥梁作用,让学生用证据说话,做学习的主人,在探究活动中打开思路,在探索活动中拓展自己的视野,加深对科学是实证的认识,促进学生自主发展。

如教学三年级下册“蚕的一生”一课时,教学目标指出,要让学生通过养蚕了解蚕的生长过程。课上,有学生提出:难道蚕宝宝只能吃桑叶吗?能不能用别的植物的叶子代替桑叶,吃其他叶子的蚕宝宝能不能长大、结茧呢?这是对证据的充分质疑,教师充分肯定了学生提出的问题,鼓励学生通过实验来证明。学生通过实验探索,证明蚕宝宝也可以吃其他植物的叶子。学生饲养试验证明:常见的绿叶如莴笋叶、葡萄叶,蚕宝宝也会吃,它们吃了这些叶子虽然长得慢一些,但也能长大、结茧。这样教学,不仅呵护了学生的“质疑精神”,丰富了质疑过程,而且培养了学生尊重事实、尊重科学观察结果的实证意识。

二、依托探究载体,提升举证水平

小学科学课程其实就是一个实证的过程和体系,由此我们可以看出,科学的论点和论据都可以通过实验或者实践被证实,通过循环往复地检验从而得到准确的论证结果。而教师习惯于“证实”的思维定式,课堂中只看到“证实”而忽略“证伪”,通常引导学生提出“正确”的猜想,学生通过教师预设的实验验证得到“猜想=结论”的结果。其实,这种预定式的实验根本就不具备科学性,如果学生长期利用这种模式和思想进行实验,就无法培养学生的探究精神,对于学生实证意识的培养也造成了极大的困扰。

(一)证实证伪并重,明晰举证目的

科学探究是一个不断假设和层层推进的认证过程,古人云:“言之有据,行有所依。”科学的过程必须是可重复验证的,在举证阶段,学生对所搜集的证据进行筛选、归类、分析、汇总,学会运用已有知识支持自己的结论,对科学问题作出合理的解释,是学生举证水平的重要体现。科学的举证包括“证实”和“证伪”,“证伪”作为举证过程的一部分,有着特殊的意义和价值。

如教学三年级下册“我们先看到了根”一课时,实验探究的是根的作用—根能吸收土壤中的水分和矿物质吗?先让学生想一想,水少了,一定是植物的根吸收的吗?怎么办呢?教师提示:可以在水面上滴几滴植物油,防止水的蒸发。怎样才能观察到水是否少了呢?学生认为:可以在试管上做一个记号,确定原来液面的高度。一天后观察,学生发现试管中水的液面明显下降,水到哪里去了?其实是因为食用油阻挡了水分的蒸发,学生看到了新现象,就自然地总结是植物的根吸收了水分和矿物质。设计清晰的目标,举证过程层层推进,事实证据充分,结论自然经得起检验。

(二)技术支撑,转化举证方式

多元举证的方式是学生持续学习的强大驱动力,现代教学技术的融入丰富了科学课堂的教学手段,学生要认识生活中常见的仪器和工具,了解它们的用途和功能。如利用手机拍照这个拓展功能,就能清晰地呈现和保留学生观察到的现象,定格证据。

在教学“用显微镜观察身边的生命世界”一课时,文中的信息量很大,既要学生学会制作标本,又要其学会用显微镜来观察标本。一般课堂上的处理都是一个学生负责使用和寻找标本,而其他学生就坐享其成。因此,教师就用手机拍摄目镜所观察到的细胞,让学生在研讨的过程中聚焦寻找证据。

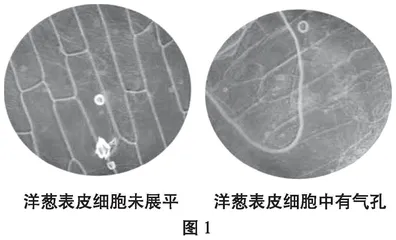

图像证据还可以留作复习巩固时使用,可谓一证多用。如学生依据洋葱表皮图像中,见图1,出现的问题进行逐一分析:为何会有气泡?为何会出现气泡?为何没有染上色?……这些问题都是学生主动提出的,学生产生了强烈的求知欲和思维碰撞。

三、培养逻辑思维,夯实实证过程

科学思维是指从科学的视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认识方式和科学逻辑以科学的认知活动为研究对象,论述科学研究活动的模式及其规则,可作为评判科学活动合理性的标准。因此,在科学探究活动中,教师要在教学过程中精心设计具有让学生可观察、可搜集、可论证、可推理、可形成结论的逻辑性实验,使学生达成“证据支持主张、成果服务生活”的心理认同,培养学生学以致用的能力。

(一)唤起思维之旅 ,强化实证核心

严密的逻辑是实证能力的核心,科学的课堂要注重引领学生用实证的方式进行科学实践,认识科学本质,锻炼学生处理实际问题的能力。

如在教学“水在自然界的循环”一课时,教师可以帮助学生综合运用所学知识,对自然界中水的变化有更进一步的认识。教师可以先提出问题:年年下雨下雪,天空中的水为什么降不完呢?结合课文中的插图启发学生思考,在学生思考、讨论的基础上,讲解水在自然界中是怎样循环运动的。最后再进一步说明水在海洋、天空和陆地之间的循环运动永不停息。

这时,学生的头脑里形成一幅水在自然界不断循环的图景,学生要具备高层次的综合分析能力,并反复训练,这样的实证过程就更加扎实了。

(二)注重实验数据,拓宽实证渠道

科学是实证的,科学要用证据说话,关注实验数据背后的信息,理性看待不同数据,提升实验数据的有效性,培养学生严谨细致、实事求是的科学态度,以及拓宽实证渠道是十分必要的。

如教学“磁力”一课时,学生做“条形磁铁的各部分磁性强弱都一样吗?”这个分组实验后得出了如下数据(A、B、C、D、E各点悬挂回形针个数):

探究活动中,第五组的汇报员都认为磁铁的中间没有磁性,总结规律:磁铁的磁性两边强、中间无。另外一组的汇报员也犹犹豫豫不敢说结论了,这与教师的预计相差甚远,实验数据的异常导致了实证经历并不顺利,但科学的结论要经得起实证,教师并没有着急否定学生的数据,而是引导学生反思实验的过程是不是规范,引导学生从更多的角度去思考:一种可能是的确没有磁性;另一种可能是磁性较弱,无法吸起回形针。而对于“C点没有磁性”这一论点,教师引导学生充分质疑,让学生换成小一点的大头针、铁屑一类的物体再试试,引发其继续思考、尝试,在对数据的发现、探究、解决的过程中,学生体会到探究的方法是要讲科学的、过程和细节是非常严密的。

综上所述,实证能力作为科学探究实践的基础,这就要求学生从实证出发去探求结果,需要教师在每一个探究环节设计中体现科学的严谨性,让学生在潜移默化中成长,这样的科学探究才更加有效,学生的科学素养才能稳步提升。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育科学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 刘永祥.让证据意识贯穿整个科学课堂[J].小学教学(教师版),2019(5).

[3] 赵骥民.小学科学实验设计与实施[M].北京:高等教育出版社,2019.