基于农耕资源的小学数学跨学科主题学习的实践探索

作者: 孔雪峰

【摘 要】基于农耕资源的小学数学跨学科主题学习是以生活中真实问题为起点,以数学学科为主体,利用学校周边的农耕资源,与其他学科有机融合进行的学习和研究活动。在“我的菜园我做主”这一主题学习中,教师引导学生经历发现、提出、分析和解决问题的过程,通过对主题情境、学习内容、学习方式、思维习惯的跨界,加深对数学本质的理解,积累跨学科活动经验,提升学科核心素养。

【关键词】小学数学 农耕资源 跨学科 主题学习

一、缘起与思考

《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》指出,加强课程内容的内在联系,突出课程内容结构化,探索主题、项目、任务等内容组织方式。原则上,各门课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习。在课程方案和课程标准的总体要求下,数学新课标把跨学科学习安排在“综合与实践”领域,在小学阶段列举了近20个活动案例,在此基础上,教师可以充分利用本地区域特色,开展适宜本校、本班学生的跨学科主题学习。

笔者所在学校地处滆湖之畔,是一所典型的乡村小学,建立了“稼穑馆”“耕陌园”“耕读廊”“耕乐园”等校内实践基地,成立了“联庆村稻田文化园”“坊前村·忆坊馆”“坊前莲藕塘”“和润渔业”等校外实践基地。这些丰富的农耕基地不仅满足了学生劳动实践的需求,而且为小学数学跨学科学习提供了丰富的资源。

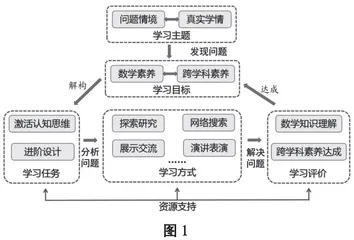

基于农耕资源的小学数学跨学科主题学习是以解决生活中真实的问题为核心,以数学学科为主体,以校内外农耕实践基地为资源,与其他学科进行有机融合,应用多种学习方式,让学生经历发现、提出、分析和解决问题的过程,感受数学与生活以及其他学科的紧密联系,积累一定的活动经验,提高解决问题的能力,加深数学知识理解,培养学生的核心素养。(图1)

二、实践与探索

在小学数学跨学科的教学中,教师利用学校丰富的农耕资源,充分发掘现有教材内容,开发了“二十四节气”“耕陌园里的蚕豆”“养殖塘里的数学”“我的菜园我做主”“蒜叶的生长”等多个主题案例。接下来笔者以“我的菜园我做主”来谈一谈教学探索。

(一)确定真实性的问题,促进主题情境的跨界

小学数学跨学科主题学习,本质上是解决问题。学生参加跨学科主题学习,就是以真实问题为出发点,以恰当的、连贯的、整体的活动情境为纽带,引发两个或多个学科之间形成崭新的对话或互动,从而打通外在情境与内隐知识的关联,使枯燥乏味的数学知识产生丰富的附着点和切实的生成点。

学校为高年级每个班提供了一个生态空间,目的是让学生在劳动中运用知识、亲近自然、美化校园。由此也引发学生提出了一系列真实的问题。教师引导学生梳理与整合自己提出的问题,确定了学习的主题—“我的菜园我做主”,确立了核心问题—“如何设计打造出美丽小菜园”,构建了逻辑的问题序列—“菜园长什么样子,菜园如何规划,如何种植,如何介绍菜园”四个子问题,每个子问题又包括若干个小问题,见图2。这些问题不再是书本中单纯的学科问题,包含了多学科的信息,如劳动种植、艺术设计、信息搜索等,问题本身具有跨学科性。同时,这些问题也为学生接下来的学习提供了结构性支架,有助于学生形成解决复杂问题的思路。

(二)分解结构化的内容,促进学习内容的跨界

跨学科研究的主题具有挑战性与综合性。学生面对真实的问题情境,不能简单复制、套用原有的单一化的解题思路或方法,而是需要教师思考并制订解决问题的方案,整体梳理数学学科与其他相关学科的知识与方法,进行有效的结构重组,打破数学与其他学科的边界,引导学生用综合的、辩证的、联系的眼光看问题,形成科学的思维方法。

在“我的菜园我做主”中,在分析现有资源、学生兴趣,以及学生原有学习水平和知识储备的基础上,聚焦核心问题,确定学习任务,选择合适的研究内容,梳理了数学、科学、美术、信息科技、劳动和语文六个学科的相关内容,以数学学科内容为中心,寻找其他学科与数学学科内容上的关联点,将六个学科进行有机地统整与协同,形成本主题的学习目标,见表1。这里的学习目标首先指向数学学科,体现在运用数学知识解决实际问题,加深对数学知识本质的理解,促进数学思维的提升、数学思想的感悟、数学核心素养的发展。其次指向其他学科,体现在运用其他学科、领域的知识技能来解决问题,感悟学科间的融通性,积累跨学科活动的经验,提升相关的其他学科的素养。最后指向所有学科,经历问题解决的整个过程,培养学生的应用意识、创新意识,以及交流、合作、反思能力。

(三)推进递进式的任务,促进学习方式的跨界

小学数学跨学科主题学习,不仅要关注学习内容的“跨”,更要关注学生学习方式的“跨”。小学数学跨学科主题学习需要改变原有“端坐静听”的学习方式,在了解学生学习特点和身心发展规律的基础上变革学习方式,强化以学生为主体的探究性、具身化、体验式的学习方式。

递进式的任务是指将具有挑战性和开放性的核心任务分解成相互衔接、逐步深化的任务群,引导学生运用多种学习方式去探究和解决问题,从而将零散的知识方法综合化、体系化,使思维走向深入。递进式任务的推进会带来学习场域的变化,学生根据不同任务的情境要走出课堂、走出书本、走进真实的社会生活中。不同任务的性质会带来学习路径的变化,学生会以不同学科的思维方式对主题进行深度探究,呈现“做中学、做中思、做中创”的基本样态。

在“我的校园我做主”中,围绕核心任务“打造美丽菜园”,设计了“小小测绘员”“小小规划员”“小小种植员”“小小宣传员”四个任务群,前一任务群完成后为后一个任务群提供了抓手。同时每个任务群下提供具体的学习活动与学习方式,这样使整体学习任务内部形成结构化活动链、多元化方法链、递进化思维链,见表2。

(四)设计表现性的评价,促进思维习惯的跨界

跨学科主题学习的评价是开展高质量跨学科学习的重要前提,是落实跨学科学习目标的根本保障,更是跨学科教学改进的关键路径。跨学科主题学习的评价以表现性评价为主,其他方式的评价为辅。表现性评价是学生在完成真实任务的过程中,运用评分规则对学生知识技能的掌握程度、合作交流、问题解决、思维发展等复杂能力作出判断。利用SOLO分类理论设计跨学科学习表现性评价表,打破单一学科思维的固化瓶颈,尝试运用跨学科思维,逐步养成多角度、多维度、深层次分析与思考问题的习惯。

在“我的菜园我做主”中,每个任务群都基于SOLO分类理论设计相应表现性评价表,如在第四课时中设计了“小小宣传员”的表现性评价表,见表3。教师根据学生在完成任务过程中的具体表现进行等级评价,通过自评、组评和师评相结合的方式多角度诊断,能更精准了解学生的思维水平,同时为学生思维水平的提升提供了切实可行、清晰可见的实践路径。

三、总结与反思

“我的菜园我做主”主题活动以每年的种植节为背景,以设计打造出美丽小菜园为主要任务,通过融合数学与其他学科知识,学生经历发现、提出、分析和解决问题的全过程。学生在深度参与过程中感悟了“跨”的方法、提升了“跨”的能力、享受了“跨”的乐趣,真正做到学以致用,知行合一。

这次实践也给我们带来了深入的思考,跨学科主题学习对一线数学教师提出了更高的要求。首先,教师要从“学科本位”走向“素养本位”,主动增加自己的知识储备,转变教学的观念,提高自身的跨学科意识和跨学科素养;其次,教师要从“单打独斗”走向“团队作战”,加强与不同学科教师之间的交流,横向发掘实践涉及的不同学科知识与方法,进行有效联接与取舍;最后,教师要从“课堂世界”走向“生活世界”,充分利用周边资源,调动已有知识与经验去完成生活中的真实任务,形成可迁移的思维方式。

【参考文献】

中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.