中学地理教学渗透生态文明教育的区域定量分析研究

作者: 周松林

摘 要:生态系统服务是构建高质量人民福祉的根本保障,由人类活动引起的土地利用变化持续影响着生态系统服务水平,两者相互作用,相互影响。基于土地利用的生态系统服务分区对区域生态文明建设和区域人民福祉管理具有重要参考意义。生态文明教育是中学地理课堂教育的重要构成之一,促进人与生态环境和谐相处、探索人地耦合系统协调发展是地理学科的重点关注。为此,在新课标背景下,针对当前高中地理教学中的生态文明教育的区域定量分析的不足,根据国家地理课程标准,依据地理课程内容选择的多样性原则、主导性原则和有序性原则,将生态系统服务和土地利用变化有效地渗透高中地理课堂,以期使其成为教师积极贯彻生态文明教育的有力抓手。文章基于珠江三角洲的区域地理实情,通过区域定量分析的方式,让学生全面地认识其生活环境,进一步树立生态文明理念,培养绿色环保意识,综合提升地理素养。

关键词:生态文明教育;生态系统服务价值;土地利用

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2023)20-0142-04

一、 引言

习近平总书记在党的二十大报告中全面阐述了习近平生态文明思想的科学理论,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。广东省人民政府印发了《关于广东省生态文明建设“十四五”规划的通知》(粤府〔2021〕61号)。基于以上要求,在高中地理教学中,渗透生态文明教育尤为重要。人民教育出版社出版的高中地理教材(2019版)必修二第五章《环境与发展》,也在引导学生探寻人与自然和谐共生的可持续发展之路。在此内容上,教师进行乡土地理教学,联系珠海乃至珠江三角洲的生态环境时,学生往往在课堂上有诸多疑问,除了直观感受,是否有科学有效的方式来定量分析珠江三角洲的生态环境水平及其变化趋势?为此,文章基于土地利用的珠江三角洲生态系统服务分区及趋势预测研究,将为珠江三角洲高中地理教学提供理论支持,提高学生的地理综合性思维能力。

生态系统服务是指生态系统形成和所维持的人类赖以生存和发展的环境条件与效用,是人类从生态系统的功能中直接或间接得到的产品和服务。然而,工业化和城市化进程的不断加快发展,自然资本和能源过度消耗以及人口经济的高度集中导致部分区域生态环境质量遭到破坏,出现了生态系统服务价值日趋降低和生态系统服务供给能力持续下降的问题,严重阻碍新时代我国生态文明建设工作的推进。土地利用变化是全球环境变化的主要原因之一,是人类活动与自然生态环境相互作用的直接与集中体现,对维持和恢复生态系统服务功能起到决定性作用。近年来,国内外部分学者围绕土地利用与生态系统服务价值展开实证分析,研究尺度涉及国家、区域、省域、市域和县域等,研究对象既有针对某一类型的生态系统服务,也有对多种类型的生态系统服务簇进行分析。已有研究表明,从土地利用视角出发对生态系统服务价值进行定量分析和分区比较,对改善区域生态系统服务和生态文明建设具有重要意义。随着经济全球化和城市化的深入发展,以城市群为核心的区域发展模式和空间组合模式已经成为国家参与全球竞争与国际分工的全新地域单元,将决定21世纪世界经济格局演变趋势。珠江三角洲城市群作为中国的“南大门”,聚集中国规模最大的高新技术产业带,是国内乃至国际重要的高新技术生产基地,具有重要的战略发展地位。

高中地理课堂上的生态文明教育,需要将上述较为抽象的一类概念,通过对学生的理论引导和量化展示来有效提升学生的生态认知水平和地理素养。例如,在“生态保护与国家安全”教学中,通过展示区域生态系统服务价值的长时间序列变化,让学生直观、形象地了解区域生态环境质量水平,进一步提升学生的生态保护意识。

二、 课堂示例

(一)案例区概况

珠江三角洲城市群位于中国广东省中南部,东经112°45′~113°50′、北纬21°31′~23°10′,由广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山和江门九个地级市组成。2020年,珠三角九市GDP之和达到了89523.93亿元,约占全国GDP总量的 8.8%,人口数达到了7823.54万人。研究区年平均气温21.4℃~22.4℃,年平均降雨量1600~2300mm,其河网带密集、水资源丰富,水资源总量约为3742亿立方米。凭借良好的气候和丰富的水资源,该区域的水产品和农产品贸易发达,其先进制造业和现代服务业水平位居全国前列,甚至在全球也具有一定影响力,同时作为我国参与经济全球化的主体区域,在全国的科技创新、技术研发和经济发展等方面具有重要作用。因而,该区域成为我国人口密度集中、创新能力强劲的三大区域之一,是中国面向世界的窗口,在中国改革开放中具有战略地位。然而,由于其过去长期的资源消耗型经济发展,产生了大量的生态和环境问题,严重阻碍了该区域的生态文明建设和可持续发展。着力分析土地利用变化与生态系统服务价值问题,推动改善珠江三角洲生态系统服务价值刻不容缓。

(二)数据来源

文章采用的土地利用数据来自CLCD(China Land Cover Dataset)数据集,空间分辨率为30m,时间范围2000~2020年。该数据由武汉大学黄昕老师公布,基于Google Earth Engine上335,709景Landsat数据,构建了多个时间度量并利用随机森林分类器得到分类结果。最终,基于5463个目视解译样本,制作了中国年度土地覆盖数据集(annual China Land Cover Dataset,CLCD),CLCD的总体准确率达80%。总体而言,CLCD能够科学有效地反映中国快速城市化以及土地利用变化的现象。社会经济数据来源于2001~2021年《广东省统计年鉴》、珠江九市各城市统计年鉴。

(三)生态系统服务价值核算

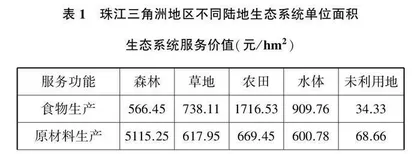

我国学者谢高地提出了一种适合中国陆地生态系统服务价值的评估方法,该方法首先将我国陆地生态系统分为六大生态系统类型,每种类型涵盖九种生态系统服务。文章在此基础上,进行系数校正:根据相关学者目前普遍采用的ES估值方法,将单位面积农田生态系统提供的粮食生产的经济价值定义为标准值,以粮食产值的1/7作为单位当量因子的经济价值:以珠江三角洲地区2000~2020年平均粮食单产5224.21kg/hm2为基准,粮食单价平均价格取2.30元/kg。系数校正后的珠江三角洲生态系统单位面积生态系统服务价值如表1所示。

(四)自组织特征映射网络(SOFM)

SOFM人工神经网络具有并行处理、自组织、自学习、鲁棒性和容错性等特性,被广泛应用于模式识别和方案决策等领域。已有部分学者将SOFM网络用于处理数据结构繁杂且数据量大,数据具有非线性特征的生态系统服务和地理系统的问题求解过程中。为了表征生态系统服务价值特征,文章借鉴已有研究,在计算2000~2020年珠江三角洲县域(50个县级行政区)各类型生态系统服务价值的基础上,进一步统计每个县的9种生态系统服务价值的最大值、最小值和平均值,共计27(3×9)个指标、1350(27×50)个数据,输入SOFM网络中进行训练,得到分区结果。文章基于MATLAB R2022b平台构建SOFM网络(其中:初始化权值[0,1],学习速率0.1,最大训练次数3000,分类数依次设为3~8,其他参数为默认值)。

(五)珠三角生态系统服务功能分区

通过计算珠三角生态系统服务价值,结合SOFM聚类方法将珠江三角洲的生态系统服务水平分为3个区域:①环形丘陵生态区。主要是以肇庆市和惠州市大部分丘陵和山区森林等水土保持生态区为主,覆盖28个县区,土地面积占珠江三角洲地区总面积55.23%。②经济—生态亚区。主要是以江门市、佛山市和惠州市等区域的都市经济区和农业生态区为主,覆盖12个县区,土地面积占珠江三角洲地区总面积29.98%。③沿海沿江生态区。该区域以广州市、珠海市和深圳市为主,依靠珠江流域和珠江入海口(南海)分布,水资源丰富同时经济发达,覆盖10个区县,土地面积占珠江三角洲地区总面积14.79%。将SOFM分类结果①环形丘陵生态区、②经济—生态亚区和③沿海沿江生态区,与近年珠江三角洲及广东省相关生态规划和社会经济发展资料进行对比,SOFM区划结果总体上与区域相关资料相近。

图1显示了2000~2020年5个时间点的各分区单位面积生态系统服务总价值变化趋势,同时统计了5个时间点的9种生态系统服务单位面积价值在各分区的分布(如图2)。

1. 环形丘陵生态区

该区域主要分布在珠江东北部和西北部,少量区域分布在南部,地貌类型主要包括丘陵、山地等,区域内分布着大量的珠江支流,森林覆盖率在珠三角内最高,林业资源丰富,是珠三角重要的生态功能保护区也是珠三角的生态安全保护屏障;并且,得益于丰富的森林资源和水资源,该区域是植被类型、生物种类也丰富多样,是省内生物多样性丰富的区域之一。从图1和图2中可以看出,该区域单位面积生态系统服务价值逐年降低但降低幅度相对较小,区域内9种生态系统服务主要以保持土壤和废物处理为主,除食物生产服务外,其余类型生态系统服务单位面积价值相近。

2. 经济—生态亚区

该区域主要分布在江门市大部分和佛山市少部分,区域内地貌类型主要以低山丘陵和河谷冲积平原为主,同时该区域位于广佛经济圈的外围,生态环境相对较好;区域内水资源丰富,有不少肥沃良田,是为该区域的都市经济—农业生态亚区。从图1和图2中可以看出,该区域单位面积生态系统服务价值逐年减低,变化幅度较大,区域内9种生态系统服务主要以保持土壤、废物处理和水文调节为主,其余类型生态系统服务价值低。

3. 沿海沿江生态区

该区域以广州市、珠海市和深圳市为主,依靠珠江流域和珠江入海口(南海)分布,该区域内是广东省乃至全国经济发展水平相对较高的区域之一,是珠江三角洲各区域内城市建设用地面积占比最高的区域之一,因而该区域内生态用地面积占比较少。沿海沿江生态区的主要地貌类型以低丘陵地和滨海平原为主,区域内虽生态用地资源相对较少,但其水资源、土地资源类型和生物资源依然十分多样、丰富。从图1和图2中可以看出,该区域单位面积生态系统服务价值逐年减低,且其总价值在3个分区中最低,其9种生态系统服务单位面积价值皆低于其他两个分区,同时除保持土壤、废物处理外,其他类型生态系统服务价值较低。

三、 生态文明教育在教学中的一些体会

生态文明教育在中学课堂上的融入,需要教师不断进行学习与探索,既要夯实理论思想学习的基础,也要结合现代化地理信息技术与量化分析问题的手段与方法。这样一来,既能客观形象地刻画区域生态文明建设的某一具体方面的内容(如文章的生态系统服务价值),让学生有效地理解区域生态环境发展水平,也能通过在量化过程中的地理大数据(生态系统价值测算、土地利用数据等)及其相关计算结果的展示,让学生深层次地理解地理科学,培养学生的综合地理素养,进而提高学生对地理学的兴趣。

总而言之,在中学课堂上的生态文明教育,需要教师不断提高自身生态文明教育的理论知识学习,持续探索现代化地理信息技术、地理大数据与教学结合,借此培养学生地理素养和形成习近平生态文明思想,进而推动学生综合全面的发展。

参考文献:

[1]谢高地,鲁春霞,冷允法,等.青藏高原生态资产的价值评估[J].自然资源学报,2003,18(2):189-196.

[2]欧阳志云,王效科,苗鸿.中国陆地生态系统服务功能及其生态经济价值的初步研究[J].生态学报,1999,19(5):607-613.

[3]曾晨,程轶皎,吕天宇.基于生态系统健康的国土空间生态修复分区——以长江中游城市群为例[J].自然资源学报,2022,37(12):3118-3135.

[4]马小雪,吴昊,秦伯强,等.长江经济带景观格局动态演变及其景观生态环境效应[J].地理科学,2022,42(10):1706-1716.

[5]杨清可,段学军,王磊,等.长三角地区城市土地利用与生态环境效应的交互作用机制研究[J].地理科学进展,2021,40(2):220-231.

[6]杨清可,段学军,金志丰,等.南通市建设用地扩张情景模拟与景观生态效应[J].地理科学,2017,37(4):528-536.

[7]谢高地,张彩霞,张雷明,等.基于单位面积价值当量因子的生态系统服务价值化方法改进[J].自然资源学报,2015,30(8):1243-1254.