浅析基于思维品质培养的劳动教育如何融合英语教学实践

作者: 陈玲

摘要:劳动教育是学校教育的重要部分,将劳动教育融入英语课堂既符合英语课程标准要求,同时也是重要的课程创新。笔者设计教学活动时,从课前主动设计调查问卷、采访劳动者,到课中思考、分析、讨论劳动者形象,并创造诗歌,再到课后完成劳动主题小报,将劳动主题渗透到教育教学的每个环节,也将语言能力、文化品格、思维品质、学习能力逐一融合劳动教育,让学生对劳动有了更加深刻的认识,培养了学生尊重劳动、热爱劳动、积极劳动的情感态度。

关键词:劳动教育;思维品质;英语教学;问题链

中图分类号:G623.31文献标识码:A文章编号:1673-8918(2022)52-0104-05

一、 引言

2018年9月10日全国教育大会提出,“要在学生中弘扬劳动精神,教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理,长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。”劳动教育是全面教育体系的重要组成部分,劳动教育与德、智、体、美密切联系又各有特点。劳动教育不是孤立存在的,而是与德育、智育、体育、美育相互交织,有机联系,进而形成全面发展的现代人才培养体系。

在一线教育教学中发现,部分学生缺少劳动意识,缺乏劳动精神,不尊重他人的感受或劳动成果。造成这些现象的原因有以下几个方面:一是学生多为独生子女,家庭条件好,从小在亲人的溺爱中长大,很少有参与劳动的机会,并且他们不必自食其力,想要的东西就能唾手可得。二是在社会层面,多数广告和标语是教育学生孝顺父母,遵守孝道,缺少对劳动教育的宣传,导致大部分学生没有主动劳动的意识,父母也缺乏培养学生劳动能力的意识。三是学生之间不会去比较劳动成果,更多的是比学习和成绩,或者比吃穿用度。拜金主义蔓延助长攀比心理,部分学生购买超过消费水平的产品,盲目推崇奢侈品牌。轻视甚至蔑视劳动的现象层出不穷,如浪费食物、对值日岗位不负责任等。四是正反馈响应机制的缺失,很多时候,默默劳动的学生仅仅获得些许口头夸奖,得不到应有的肯定,学生得不到足够的成就感,不懂得劳动可以使个体的各种才能和潜能充分发挥,实现自我价值。天才魏永康17岁便考进中国科学院高能物理所,成为硕博连读研究生,但是却因为一切事情母亲包办,导致其没有基本生活技能和自理能力,无法自主管理好学习和生活,最终被学校劝退。

因此,劳动教育虽然不能立竿见影,但却不可或缺,而且势在必行。在日常教学中,不仅可以开设劳动相关课程,进行劳动相关活动,各个学科也都要不断渗透劳动教育,把劳动教育落到实处,让学生不仅亲身体验劳动的快乐,也能在学习中懂得劳动最光荣、通过自食其力实现自我人生价值的道理。

二、 内容与实施

(一)英语教学中对劳动教育内涵的理解

“劳动价值观”是劳动素养的核心内涵,“劳动教育”也可以定义为是以促进学生形成劳动价值观(即确立正确的劳动观点、积极的劳动态度、热爱劳动和劳动人民等)和养成良好劳动素养(形成劳动习惯、有一定劳动知识与技能、有能力开展创造性劳动等)为目的的教育活动。劳动教育培养学生符合社会主义核心价值观的劳动态度,培养学生以劳动为荣的价值认知品格。在《义务教育英语课程标准(2022年版)》第15页关于主题内容要求(5~6年级/二级),“人与自我”范畴里第9点谈到“劳动习惯与技能,热爱劳动”;第16页关于主题内容要求(7~9年级/三级)中,“人与自我”范畴里第6点谈到“职业启蒙,职业精神”,第7点谈到“劳动实践,劳动品质与工匠精神”,都从内容要求的角度规定了劳动教育主题需要不断渗透在英语学科教学中。

(二)内容实施

本课出自初中英语八年级下第三模块第七单元,模块主题为Leisure time(休闲时光),单元主题为poems(诗歌)。本单元包含4首诗歌。在本单元中,学生需要了解诗歌的四种基本特征,培养珍惜生活中自然资源、尊重他人劳动成果、尊重不同工作的意识,形成踏实做事、热爱劳动的习惯,增强热爱家庭、珍惜当下的情感,树立珍爱生活和生命的态度。单元中的话题涵盖从自然、社会到家庭、学校,每一个话题都不可或缺。

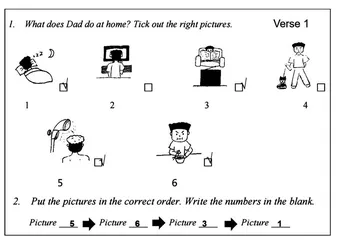

以My dad at home and at work课为例,文章是诗歌体裁,共两段诗节。从内容上看,第一段落讲述了在家里的父亲是无聊的,因为重复做相同的事情——洗澡、吃饭、看报、看电视、睡觉;第二段落讲述了在工作中的父亲是聪明而勇敢的,因为他能修理起重机,能在高空作业建造大楼。在家的父亲和工作的父亲形成了对比和矛盾,而通过这个矛盾冲突的不断层层剖析解决,学生的认知也发生变化,更突出了父亲对工作认真负责、吃苦耐劳的劳动精神,有助于学生初步确立正确的职业观、就业观。就此,本课的英语教学目标将从文化品格和思维品质的角度与劳动教育相融合,体现在以下几个方面。

1. 树立正确择业就业观,增强公共服务意识和社会责任感

学生整体阅读后,教师提出问题:Why is dad a super man? Whose work is more important, a policeman or a worker?这两个问题指向深度思维,学生需要通过思考、分析、比较,从而引发学生对主题进行深度思考,启发学生对工作不畏艰难,敢于担当,引导学生懂得辛勤诚实劳动最光荣,摈弃一切不劳而获、贪图享乐、崇尚暴富的错误观念;工人、医护人员、警察等群体,工作性质不同、收入不同、社会地位不同,从而引发学生思考职业虽然不同,但是都是共同维护社会安定,促进社会发展,帮助学生树立职业平等观。

2. 培养吃苦耐劳、认真负责、踏实肯干、迎难而上的精神品质

继续精读第二自然段,教师提出问题:What makes the speaker think his dad is clever? What makes the speaker think his dad is brave?学生需要寻找相关信息,父亲能够建造大楼和修起重机,而这些工作没有专业技能是无法完成的,对普通人来说是复杂困难的,因此他是聪明的。父亲在高空作业,克服危险的工作环境,因此他是勇敢的。教师继续追问:What do you think of his work? Without workers, what our life will be like?学生进行小组讨论,并对工人这个职业进行评价。父亲是普通而又伟大的,社会正是因为有无数个像父亲一样兢兢业业、踏实工作的人才能健康发展,国家才能越来越繁荣昌盛。通过感受父亲的职业,再扩展到像父亲一样的“螺丝钉”群体,教师能够引导学生树立正确的劳动观念,增强社会责任感和服务意识,培养学生努力奋斗、艰苦拼搏、坚忍不拔、甘于奉献的劳动精神。教师的追问What do you think of his work?属于评价性问题,即学生需要对主题有一定的认知,提出自己的见解并用语言表达出来,有一定的创新性和批判性,很好地提升了学生的思维品质。此时,教师继续引导学生思考并回答问题:孩子对父亲的观点(从无聊的到超人)为什么发生了改变?这是因为工作中的父亲体现了劳动创造价值,劳动者是光荣的、令人尊敬的。

3. 理解劳动创造价值和美好生活,劳动最光荣,热爱劳动

为实现这个环节的目标,教师进行了这样的设计:

首先梳理父亲在家做事的顺序,以此发现这一系列的动作用了三种不同的时态,为引发学生进一步思考,教师提出了以下问题:Please compare and contrast the three tenses used in the text. And think about the question: what's the function of three different tenses? Why does the writer use three tenses?同学们经过热烈的小组讨论,最终得出结论:一般现在时表示经常、规律发生的动作,表示父亲重复做的事情,即生活中的父亲;现在进行时表示现在正在发生的动作,帮助读者身临其境,如同看到他正在做的事情,即工作中的父亲;一般将来时表示随后会发生的动作,表示父亲将做的事。时态的改变体现了在时间的框架下动作发生的先后顺序,增加了诗歌的可读性和趣味性。不论是在家还是在工作场所,父亲都在做各种事情,说明父亲热爱劳动,热爱生活。

教师又进一步提问:Why is dad a boring man? Why is dad a super man? Why is he both a boring and super man?同学们进行进一步分组讨论。父亲日常居家生活是规律且无聊的,工作里带来的挑战激发父亲其他方面的潜力和品质,因此父亲也非常厉害。两种特征进行对比,进一步体现了人物的多面性,塑造了丰富且立体的人物形象。教师继续追问:What makes him a super man?同学们思考后感悟到,是在工作中体现出他的多面性和性格品质。在教师的引导和协助下,学生自主讨论分析语篇引申的相关问题,教师最后总结,努力工作可以创造价值、为社会做贡献,让我们的生活变得更美好,我们也能从中获得成就感和自我实现,劳动是美好生活的源泉。

4. 提高创造性劳动的能力,在实践中发现问题和解决问题

本课在课前活动设计、读后创作诗歌、作业绘制海报的环节培养了学生的创新设计能力,充分发挥了学生的主动性、积极性、创造性,引导学生对活动进行构思,综合运用所学知识、技能,不断优化改进,强调身体力行,在挑战中完成任务。

课前活动设计:为了让同学们更好地理解这个主题,课前设计了采访父母工作的活动,要求同学们写出采访的主要内容。首先,同学们需要自己设计采访问题,然后对采访内容进行记录、理解、思考并整理成文本。学生自主设计采访问卷的方式,充分发挥了其主观能动性,获取所需信息后,对信息进行分析、筛选、整理,最终形成自己的看法和观点,有助于培养学生自主创新的能力,锻炼学生的动手动脑以及沟通的能力。以下是采访问题的示例。

读后创作诗歌:请同学们创作一首关于自己父亲或者母亲工作的诗歌并相互点评分享。学生在创作诗歌的过程中,锻炼了思维能力和语言表达能力,也体现了创造性劳动的精神内涵。与其他同学的写作交流也能够促进其对不同职业的理解和认可,进一步促进了其对劳动概念的深刻认识。以下是诗歌格式示例。

课后作业布置:每个小组设计一张诗歌的小报,分工合作完成。学生在设计海报的过程中增强了其动手能力,手脑并用,发挥了其主动性、积极性和创新性。每种不同的工作都是工农业生产和创造物质财富的过程,学生通过完成作业体会到平凡劳动者的伟大,有助于学生树立正确劳动观念,培养积极的劳动精神。以下是优秀学生作业示例。

三、 效果与影响

英语是当今世界广泛使用的国际通用语,是国际交流与合作的重要沟通工具。苏霍姆林斯基认为,离开劳动,不可能有真正的教育。在英语教学中渗透劳动教育相关内容,不仅能提升学生的英语核心素养,还能增强学生的劳动观念,培养劳动素养和精神。学生进行劳动相关话题的学习,也进一步锻炼了英语表达能力。劳动教育不仅是脑力劳动,也是思考和体会劳动的价值和意义;不仅是体力劳动,也是积极参与社会实践,将知识转化成技能,从理论应用到实践,将所学应用到广阔的现实世界中去。核心素养,包括语言能力、文化意识、思维品质和学习能力等方面,是课程育人价值的集中体现。英语课程围绕核心素养展开,将核心素养融于劳动教育,是将英语课堂融于劳动教育的实践途径。

(一)融“语言能力”于“劳动教育”

语言能力包括听说读写,需要的是脑力劳动,而只有把知识学习和劳动联系起来,才能真正激发学生运用一切科学的知识和手段去思考、去观察、去操作、去实验、去研究,而只有当这些发生时,才能真正发挥其增强学生智力的教育作用。而仅仅停留在语言层面的英语教学是空洞的,只有把英语的教学放到实际生活的案例中去,英语才能焕发生机。例如在本课当中,将在工作中和在家庭中的父亲做对比,让学生产生思考,从而对学生的世界观、人生观和价值观产生一定的影响,从而更好地指导其实践。如果把英语教学仅仅停留在某个单词或词组的教学,或者是简单停留在做题目的层面,那么学生将永远不会将英语应用到实际生活当中去。

(二)融“文化品格”于“劳动教育”

文化品格的内涵包括社会担当,需要公民积极履行责任与义务,对自我和他人负责;包括健全人格,即有积极的心理品质,坚韧乐观,勤奋踏实;包括以人为本,尊重人的尊严和价值。这与劳动教育的价值观不谋而合,劳动教育就是要形成良好的劳动习惯,成为独立自主、有尊严、有教养的现代公民。例如在本课当中,父亲在工作中克服艰苦的环境,认真踏实地工作,体现了积极乐观、勤恳工作的劳动者形象,学生从中也能够体会到社会责任感和奉献精神。

(三)融“思维品质”于“劳动教育”

思维品质的内涵,包括创新思维及能够突破常规思维,从特别的角度去思考问题,提出解决方案从而产生新的思维成果,不可因循守旧。在日常的教学环境当中,为了达到更好的教学成果,教师常常会以“满堂灌”的方式进行教学,从而忽略了不同学生的接受程度和学习成效。而劳动教育的理念指导教师在平时的教学环境当中,尽量创设让学生自己动手动脑的教学环节,促进学生创新思维的发展,增强学生的动手能力。在实际操作的过程中,学生会碰到问题,分析问题、针对性地提出解决方案并解决问题就是一种积极劳动的生活态度,也能锻炼其思维品质。如在本课教学中,学生自主设计调查问卷、采访、创作诗歌、设计小报等环节,都能够培养创新思维和批判思维。学生需要内化采访内容,选取有效信息进行整理;广泛查阅资料,选取合适的内容进行创作;和其他成员一起合作,在思维火花的碰撞中制作出小报。

(四)融“学习能力”于“劳动教育”

学习能力包括兴趣习惯、学习策略和英语思维。兴趣是最好的老师,浓厚的兴趣和良好的习惯是成就事业的内驱力。将劳动教育融合到学习能力中,体现在促使学生养成良好的劳动习惯和用英语思维。英语不仅要在学中用,更要在用中学。努力营造一个让学生充分感受到人人在劳动、处处需劳动、处处能劳动的氛围,在课堂教学中渗透劳动的观念才能潜移默化地帮助学生养成坚持劳动、持续劳动的良好劳动习惯,也才能实现劳动教育的价值。在本课例中,学生用英语思维理解职业和积极劳动的价值观念,父亲良好的生活习惯和积极向上的工作习惯树立了典型,是学生学习的榜样。

四、 结语

作为“五育并举”重要组成部分,劳动教育是新时代党对教育的新要求。在英语教学活动中,贯穿劳动教育对学生的成长及劳动价值观的形成具有重要意义。这也促进了英语教学走向实践的道路,两者的融合也进一步促进了学生的全面发展。

参考文献:

[1]檀传宝.劳动教育的概念理解:如何认识劳动教育概念的基本内涵与基本特征[J].中国教育学刊,2019(2):82-84.

[2]陈恺琦.劳动教育是培养更高水平人才的关键工程[J].唯实:现代管理,2018(12):86-87.

[3]陈卫兵,沈华冬.指向思维品质的初中英语阅读“问题链”设计策略[J].新课程研究,2018(2):127-129.