线索地图:可视化支架在大班幼儿非形式推理中的载体策略研究

作者: 朱米娜 杨琪

摘要:非形式化推理是一种根据幼儿兴趣生成的、通过逻辑推理和逻辑判断找寻真相的、发展幼儿推理能力的思维逻辑形式。根据事件发展的线索,用绘图的方式进行支架图示,是以“线索地图”这一可视化载体为主要形式的操作载体,通过三种地图“因果关系图”“情节发展图”“关键要素图”进行非形式推理的支架点,并以“手绘”“拼摆”“增减”加以实施运用,以“线索留白”“线索提示”“事件回忆”“关键提问”为指导策略进行评价推进,引导幼儿在发现、提出、商讨、回忆、猜想、归纳等方式进行图示的再架构,是一种具有直观可用和灵活变动的操作支架,意在发展幼儿的反推理能力,发展幼儿的逻辑思维能力。

关键词:线索地图;可视化支架;非形式推理

中图分类号:G612文献标识码:A文章编号:1673-8918(2022)52-0154-05

随着法治社会的进一步推进与完善,各种法制类、侦探类电视节目占据荧屏,幼儿或多或少会在媒体上、书籍中接受了各种各样关于“探案”“刑侦”的信息,敏锐的观察、细致的推理,通过一件小事、一些蛛丝马迹进行逻辑严密的观察、实践、论证,而最后真相大白的过程更是引人入胜,让人难以自拔。这不仅提升幼儿的观察力和思考力,还发展了他们的非形式化推理能力。

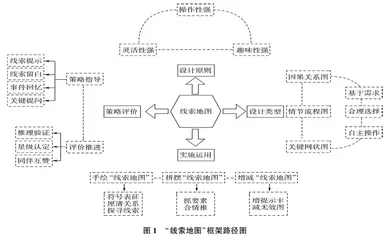

孩子在游戏和活动的过程中,会不断完善自己脑中的推理版图,从中汲取非形式推理的养分,厘清思路,完成推理过程,获得前所未有的解决困难问题的成就感。图1是“线索地图”在推理中的实施路径图:

通过一年的课题实践,幼儿的非形式推理能力有了很大的提升,从一开始的简单枚举到后面的合情推理,运用“线索地图”这一支架策略,从手绘“线索地图”、拼摆“线索地图”再到增减“线索地图”的过程中去探寻推理的奥秘。在本课题中,通过设计、实施、运用、评价等多方面、多角度、多元化去实施和开展。

一、 设计原则:链接推理需求

(一)趣味性,激发推理兴趣

灵活性强是指在实践研究中教师应尊重幼儿的选择性,为幼儿提供多种“线索地图”的图示、“百宝箱”和“提示卡”进行选择,在侦探活动中,引导幼儿利用“线索地图”,根据图示线索,寻求答案和结果,进行合乎情理的推理,推进幼儿非形式推理能力。

(二)灵活性,满足幼儿需求

操作性强是指幼儿在绘画“线索地图”之前需要自制一些与侦探内容相关的“提示卡片”和“基础符号”等,这些材料幼儿可以根据自己的意愿和需要来选择制作“线索地图”,这样方便幼儿随时可取,并能循环使用。

(三)操作性,推进幼儿发展

趣味性高是指教师在实施的过程中,注重幼儿的情感体验,让幼儿在游戏中学习。在“线索地图”的设计、呈现方式和表达方式中,教师应大量投放趣味性强的材料,从而激发幼儿的参与度。

二、 设计操作:梳理推理内容

(一)设计“线索地图”,支持幼儿探索

“线索地图”是帮助幼儿在推理过程中发现事物的因果联系和事件发生发展的关键要素的支架点,是一种可视化的学习轨迹,从而我们要梳理非形式化中哪些类型的内容可以作为有价值的推理。

1. 梳理推理内容

根据幼儿随机生成的兴趣点和问题点,我们进行系统整合梳理,整理出适合大班幼儿进行非形式化推理的内容。

2. 设计专属符号

符号的多向指代即同一符号具有不同的指代意向。在幼儿的思维涂鸦中,许多动词、承接连词等都呈现符号化的状态,且具多变性。相比复杂的文字或图画,低年龄段幼儿更容易记住符号。(见表1)

3. 寻找线索要素

每一次的推理过程,都是思维的一种碰撞。因此,我们需要寻求事物的关键点,以此为基点进行线索的关键推理,让推理过程有据可循。

(二)取样“线索地图”,提升思维整合

在每一次推理过程中,我们需要确定线索的关键要点,再根据不同类型的推理内容和不同推理情况,选择适合的“线索工具图”,帮助幼儿进行思维的梳理和整合。(见图2)

1. 因果关系图

引导幼儿在知道时间结果的时候,去根据一系列线索“由果寻因”的一种记录方式,是一种梳理因果关系最后进行非形式化推理的“线索地图”。

2. 情节流程图

根据模式、分类与集合的核心经验,进行推理的推进,幼儿通过“情节流程图”,对事件的前后关系进行图的梳理,从可视化的图片线索中寻求答案。在这个过程中,幼儿能更大程度上了解到面对多重线索和多重事实时我们应该通过什么样的方式对线索进行划分、归纳和总结,并根据条件与现实的冲突排除不可能存在的假设,最终促进幼儿推理能力的发展。

3. 关键网状图

该“线索地图”主要是通过某一关键的线索点出发,发射出与之相关联的各条线索,在完全呈现出来后,根据“关键要素图”看关键点和经验点,从中寻求某一答案,并进行关键点的描述。

(三)梳理“线索地图”,推进深度思维

推理是幼儿最直接的思维逻辑过程,是由简单到复杂的思维,幼儿在设计“线索地图”的时候,最重要的是将自己的思维想法用画图的方式传达,将信号传达给自己或者他人。

1. 箭头导引,按流程理

箭头有指引方向的作用,在“线索地图”中利用箭头表示接下来推理过程中发生的细节性的价值内容,一一的进行思维的呈现。

2. 序号导引,按顺序理

序号的排列能让幼儿更清楚地知道故事或者案件情节的发展顺序,即便故事或案件中的部分关键线索缺失,幼儿也能按照故事和案件中的发展顺序进行依次推理。

3. 符号导引,按逻辑理

符号是指幼儿设计的专用符号,每个符号都代表着独特的意义,幼儿会运用问号来提示自己故事或案件发生过程中的几个关键缺失线索,或是案件过程中的关键点所呈现的内容和价值点。

三、 实施运用:可视思维过程

在之后的推理活动中,我将“线索地图”引入其中,围绕着中心的核心问题进行多角度多领域的思维发散,将孩子在游戏中的思考过程、推理过程清晰呈现,帮助孩子在一步步走近真相的过程中回忆之前的猜想和推测,以进行更深入的归纳总结。

(一)手绘“线索地图”

在“推理游戏”的推进过程中,我不仅将目光投向游戏本身,改变游戏的表征与结构,还从数学教学活动、辩论游戏等两个侧面为幼儿提供能力发展的支架,一段时间之后,我们的“推理游戏”发生了新的变化。

1. 符号表征——可视化支架

在故事叙述过程中,幼儿知道故事发生的前因和后果,但不知道事情的发展过程和顺序,这就需要幼儿通过查找、发现一些线索,在“线索地图”上进行归类和整理,寻找蛛丝马迹,完整讲述故事情节和内容。

2. 厘清思路——线索点推进

“线索地图”作为一种能够将人类思维过程进行具象化体现的工具,在头脑风暴、群策群力、思维碰撞的场合都发挥着重要的作用,思维正处于发展萌芽阶段的孩子还不具备回忆观点以及回忆线索的能力,这就使得以语言为主要依托的推理过程显得过于苍白,且不能符合幼儿真实的发展特点。

3. 探寻线索——游戏再进化

在我们提供支持的过程中,班级里又经历了几次“侦探游戏”,有没有推理出结果的“地上的红色水渍”案件和“臭味来自哪儿”案件,也有成功结案的“谁的袜子”案件,孩子的兴趣空前高涨,一个又一个奇奇怪怪的问题推到了我面前,也推到了游戏中。孩子的能力在反复的游戏中不断发展,思路也愈发清晰,形成了具有严密逻辑的推理过程。

(二)拼摆“线索地图”

在非形式化推理的过程中,我们将命题进行分解与分层,在知道事件或命题的前因和后果后,根据自己的逻辑思维和语言发展,对故事的中间过程进行概要性的推理,并呈现在线索地图中,并对事情发展的先后顺序进行拼摆,有依据的推理出事件发展的先后顺序,发展幼儿的逻辑思维能力。

1. 挖掘线索,策略推进

在给出图片线索的时候,我们要根据一些提示性的语言来作为推理的依据,并以此作为合情推理的关键指标、方法。

(1)拼摆关键图卡

幼儿根据不同的能力,通过事先准备的提示卡片,进行拼摆时间的推理,形成非形式的结果答案。

案例取样:故事《猫瘦了》

整个故事的发生围绕“猫瘦了”的结果为推理主题,通过一张张图片的线索联系一个个事件发生发展的先后顺序,理解并说明事物与事物之间的相互关系,学会有顺序、有逻辑的推理完整讲述故事内容,但是在此过程中,推理的过程和结果并不是唯一的,以下就是在《猫瘦了》故事中,三位幼儿通过线索关系的推理和图片的拼摆,有条理的阐述故事发生的内容。

(2)拼摆魔法转盘

在幼儿自发的命题中,我们通过转盘的方式,确定命题的主题,并根据该主题,进行语言的提示进行非形式化的推理。(见图3)

在自主游戏活动中,一一、琳琳、小艾三位小朋友在玩“线索地图”大转盘下,一一旋转指针指向图片“老鼠”,三位小朋友开始以“老鼠”为元素推理出若干个简短的故事。一一说:“过年的时候,我在外婆家的衣柜里发现一只老鼠,我就想把它抓住。”

2. 合情推测,阐述观点

有些非形式化推理中,我们会发现很多幼儿都有自己的观点和想法,他们会通过“线索地图”对自己的想法和观点进行有条理的阐述。

案例取样:晴天好还是雨天好

对偶然发生的事件,幼儿往往会有不同的推理观点,在区域活动中,孩子就对“晴天好还是雨天好”这个话题进行自己观点的推理。

增减“线索地图”:

(1)增提示卡

幼儿在实验时会迸发出许多奇思妙想,运用不同的思维导图呈现探究思路、交流讨论。幼儿通过提示卡了解探究的过程与方法,展现探究过程,梳理探究成果。在科学区角,根据活动将更新“开始试验吧——实验原理——成果展示”的内容,以实验探究为中心,形成一问多解的思维模式。

(2)减无效图

幼儿在进行科学探究时,会遇到无关因素的干扰,进而影响实验结果的准确性。因而在进行构思推导的过程中,应减少无效图的误导。

四、 策略评价:回顾思维过程

(一)“线索地图”的策略指导

1. 线索提示

利用线索地图的提示为载体进行引导,呈现提示卡与关联图,层次推进,引导幼儿对细节进行观察分析。

案例取样:健康活动《谁赢了》

案例简述:在实验中,教师给幼儿呈现一组足球比赛后的图片。其中有两个线索:一个是幼儿手里拿着奖杯,即提示幼儿谁赢得了比赛;一个是运动服、运动鞋的类型,即提示幼儿赢得比赛的原因。当问幼儿谁赢得了比赛时,大部分幼儿能够回答拿着奖杯的幼儿赢得了比赛,当问幼儿是如何推断出该命题的结论时,幼儿能从运动服、运动鞋的类型给出相应理由。

2. 线索留白

巧用留白效果,结合线索提示引导幼儿进行故事续编,解决幼儿续编故事中遇到的问题,发展幼儿语言的想象力、创造力与表达力,提升续编故事的能力。

在欣赏完故事以后,教师对线索进行留白,润润利用线索提示对故事的三种情节进行续编,引申出不同的故事结局。(见表2)

3. 事件回忆

基于“回忆画像模型”,直击事件关键问题,对案件进行还原取证。如模拟动画片《名侦探柯南》的经典情节,幼儿设计刑侦剧本进行模仿与改编,通过角色扮演融入事件,引导幼儿对事件过程进行自我梳理。提供幼儿线索墙,将整体事件进行线索分析与取证,问题与知识相辅相成,因为幼儿好奇产生的问题,正是可以通过验证得到的论证和解释。(见图4)