融合跨学科实践的初中生家庭作业设计

作者: 孟湘莲

摘 要:本文依据跨学科作业的设计框架和流程,设立“有爱无碍”跨学科主题家庭作业,通过绘制公园无障碍地图实践活动,实现五育融合培养学生的爱国情怀、社会责任感、地理实践力、健康生活、审美情趣、创新精神等素养。设计跨学科实践类家庭作业应做到:以五育融合为出发点;以内容与素养融合为切入点;以教学与现代信息技术融合为支撑点;以课程与综合实践融合为着力点;一体化培养全面发展的人。

关键词:五育融合;跨学科;家庭作业;地图

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)03-0012-05

《义务教育课程方案(2022年版)》坚持德智体美劳全面发展目标,强调统筹设计跨学科主题学习,精选课程内容,突出实践性,培养学生的爱国情怀、社会责任感、创新精神和实践能力[1]。地图是重要的地理工具,属于实践性的学习内容。地图知识的学习和地图制作对学生心理地图的养成、扩建以及抽象世界思维能力的培育有重大影响,对学生的终生成长有重大价值[2]。教师应思考如何组织学生开展地理户外实践,使学生深度参与地理学习活动,融合五育培养学生的地理实践力、地图思维能力等素养。在学生学习了地图的三要素知识和读图技能后,笔者以“有爱无碍”为实践主题,融合五育内容和素养目标,通过定向运动、公益劳动、社会调查、查阅史料、绘制地图、创编微视频等活动,将地理、数学、物理、历史、信息技术等学科知识、方法、能力融入其中,有效提升学生的综合素养和问题解决能力,以期让家庭作业真正成为助推落实“融合实践”的力量,为一线地理教师设计融合跨学科实践的家庭作业提供参考。

一、融合跨学科实践的家庭作业设计思路

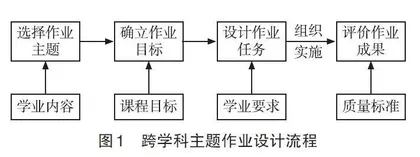

跨学科学习是综合2个或2个以上学科的知识、能力或思维,通过一定载体形成整合性的跨学科理解的过程[3]。跨学科作业也应通过整合,自然带动其他学科共同参与,避免简单拼凑。在设计作业时,充分融合目标、内容和过程,既要明确站在哪些学科的立场解决问题或开展活动,又要建立各学科学习之间的有机联系。笔者基于各学科的课程标准,从整体性出发,按图1所示流程设计家庭作业。

1.选择作业主题

真正具有整体性的教育就是要建构出真正具有整体性的教育活动[4],为避免浅层实践,应以主题为核心“黏合”不同学科知识、方法与能力,从而实现更深层次、更具创造性的融合育人。七年级的学生学习了神经调节、地图三要素、长度测量、几何作图等内容,笔者结合无障碍城市建设背景,创设“有爱无碍”主题家庭作业,组织学生开展“绘制无障碍地图”跨学科实践活动。

2.确立作业目标

将德智体美劳五育聚集到教育教学活动和学校课程中,使其相互渗透、相互融合,实现德智体美劳全面发展,进而实现五育的整体生成,是一种充分体现跨学科思维的教学理念、教学策略和育人实践[5]。在确立融合跨学科实践家庭作业目标时,应对照各学科的课标和教材对应的知识、能力、跨学科理解的要求,融合五育育人目标和学科素养目标,提炼跨学科目标,以培养全面发展的人。本案例以“为残障人士提供安全可靠、智能高效的出行保障,促进社会文明”为核心,设立了如表1所示的目标框架。

3.设计作业任务

实践参与是融合育人的根本途径,设计一系列的实践活动,形成有内在联系的学习任务,能够弥合学科之间的鸿沟、融通学校与社会之间的联系、有机融合德智体美劳的发展、实现综合育人价值[4]。作业任务的设计不仅要包括具有可操作性的活动内容,更要围绕目标的达成提出具体的作业要求。根据以上作业目标框架,本案例设计了具体的作业任务和要求(表2)。

4.评价作业成果

“五育融合”的评价观应从关注学科具体知识的获得、测量学生知识量的多少转向关注学科核心素养以及在素养达成过程中生成的多育融合的效果[6]。融合跨学科实践的作业不提供标准答案,对学习的评价注重学生是否主动参与、乐于探究、相互合作,注重反馈学生的批判性思维、问题解决能力和自我学习能力等体现全面发展能力的培养程度,满足学生个性化发展的需要[7]。本主题活动要求学生以照片、视频的形式及时记录实践活动中的美好瞬间,最后创编“有爱无碍”主题活动微视频,通过自媒体宣传本活动,组织学生、家长、教师针对学习过程和作品进行点评。

二、融合跨学科实践的家庭作业实施过程

1.识图之趣,融合培育健康生活

定向运动是一项具有时尚性和挑战性的生存探险类运动项目,该体育运动借助地图和指北针,按规定顺序到访地图上指示的各个点标,以最短时间到达所有点标并到达终点者为胜。新课标对定向运动项目的具体要求为:在定向运动游戏中,学习和体验认识地图元素,如颜色、地物、地貌、比例尺、等高线、图例、检查点说明表等;说出定向运动的基本术语,知道定向运动的起源与发展、健身价值、指北针结构原理、安全防护等基础知识。由此可见,定向运动能够很好地将地理实践和体育运动相融合,笔者与体育教师合作,在体育课上教会学生定向运动的基本技能和方法,提前印制某公园的定向比赛地图,周末组织学生到公园开展定向运动。在活动中,学生表现出浓厚的兴趣,充分运用地图知识规划路线,运用组合动作技术完成挑战。强身健体的同时,提高了学生阅读地图的能力,激发了学生的好奇心与冒险精神,培养了学生热爱运动的健康生活态度。

2.感图之需,融合培育责任担当

在上述定向运动后,笔者提出问题:如果残障人士也想参与定向运动,我们可以做些什么?学生认为需要绘制一张无障碍地图。于是,笔者组织学生调查公园内无障碍设施的种类、功能、数量、分布,并通过志愿服务的形式帮助来到公园活动的老弱病残人员,了解他们的出行和游览需求。

学生调查发现公园内有种类齐全、数量丰富的无障碍设施,包括无障碍通道、楼梯、休息平台、房间、洗手间、低位直饮水机、无障碍标识等。学生在调查中,了解了这些设施的使用方法和功能,也理解了无障碍设施所蕴含的科学知识,如盲道上的凸起是通过减少受力面积,增大对脚的压强,从而增强触觉刺激,帮助盲人获取信息;无障碍坡道利用斜面省力;无障碍洗手间地板上的花纹增大了摩擦力……帮扶活动中,学生切身体验了感官缺失带来的困扰;理解了眼、耳、皮肤等感觉器官对人体获取外界信息的重要性;明白了无障碍设施应充分考虑老弱病残人士的需求;深刻体会到绘制一张无障碍地图的必要性。在活动中,学生表现出了对公益的热情,能主动关切他人幸福,遇到侵占无障碍设施的现象,学生能够及时进行干预,彰显了“对自我和他人负责”的态度和价值观,在劳动中逐渐形成“以人为本”的意识。

3.历图之慧,融合培育家国情怀

对于初中生而言,绘制一张实用的无障碍地图是一项极具挑战性的任务,学生对如何测量实地距离、事物方位,如何按比例将事物准确地呈现在平面图上尚未形成清晰认知。为此,笔者指导学生查阅我国古代地图绘制技术发展史,以年代尺的形式,整理出关键人物及其成果贡献,并进行展示交流。图2为优秀学生作品。

在查阅史料的过程中,学生在《山海经》中学习了大禹用双脚徒步制图的壮举;在武梁祠画像石上看到了伏羲和女娲手中的绘图工具——规和矩;在《西京杂记》中体验了一次“记里鼓车”测绘地图;在《裴秀传》中学会了“制图六体”和“计里画方”的地图绘制技法;在北斗导航系统中领略了数字地图的精准。学生通过梳理时序,将我国制图技术归纳为“徒步制图—工具制图—理论制图—数字制图”4个阶段。可见,学生初步学会了依靠可信史料认识和了解历史,发展了时空观念,同时,充分感受到了我国古人绘制地图的决心、艰辛和智慧,民族自豪感油然而生。学习这些绘图技法,有助于学生绘制公园无障碍地图。

4.绘图之美,融合培育实践创新

为帮助学生更深刻地领悟传统测绘技法的智慧并熟练使用地图,笔者组织学生测绘公园无障碍地图。首先,学生讨论需要测量哪些数据、准备哪些工具、如何准确地将测量的数据呈现在平面上。讨论中暴露出学生缺乏科学测量公园中地理事物长度和方位的方法,以及在方格纸上绘制地图尚有较高难度。鉴于此,笔者提供作业支架:①展示滚轮测距仪,让学生思考其原理。个别学生提出用自行车模拟“记里鼓车”测量距离,也有学生利用一根2 m长的铁丝做成圆环测距离,更便于计算。②让学生使用手机的指南针软件辨别方向,从而使学生掌握测量方位的方法。③指导学生利用方格纸,依次画1段线段、1个长方形、1个三角形并按比例缩小,通过练习,使学生熟悉在方格纸上按比例画图,并理解选择合适比例的意义。

学生提前打印好方格纸(每一小格的边长为1 cm),规定方格纸的纵线为南北向,横线为东西向,规定圆环转 10 圈对应方格纸上的一格,即比例尺为1∶2 000(图上距离1 cm代表实地距离20 m)。在此基础上,学生用指南针测出每一段路的方向,同时,沿着公园里的盲道滚动圆环并记录圈数,计算出每一段道路的长度(图3)。随后,选定一个合适点为起点,根据指南针测量的方位,用量角器在方格纸上量出方向,根据比例用刻度尺在方格纸上画出每一段的图线,并及时在对应位置标注出无障碍设施的图例,完成地图的绘制(图4)。

实践是融合育人的根本途径。在实践中,既能锻炼体力,又能提升智力。学生创造性地利用已有知识与经验解决实际问题,如用滚轮法测距离、用化曲为直法绘制公园里的弯道等。

5.展图之精,融合培育信息素养

学生再次来到公园做志愿服务,对照绘制的地图指导残障人士游园,教会他们使用地图。学生发现,使用该无障碍地图不仅能为他人带来许多便利,也使自己体验到帮助他人的快乐。同时,也认识到作品还存在许多问题,如不够精准,有些设施比例失调,缺少盲文,使得盲人不能独立从地图上获取信息等。随后,笔者让学生体验手机“一米无障碍地图”App导航带来的便捷和精准服务,学生好奇地提问:导航系统是如何检测距离的?如何实时定位的?带着疑问,学生从信息技术教师那里找到答案。他们尝试使用超声波测距、红外线测距、碰撞传感器、图像传感器等对环境事物进行检测,体验各种传感器的适用范围和优缺点,学生还了解了北斗导航系统、定位标签、循迹导航、结合3D环境模型等多种定位与导航技术。笔者进一步引导学生对未来的无障碍地图进行畅想,学生提出语音地图、触感地图、无障碍机器人等构想,他们期望在实现障碍物与路况识别、地图构建、精准定位、智能导航等基础上,增强人机交互性。

6.彰图之义,融合培育审美情趣

最后,笔者组织学生搜集与整理活动中的图片、视频等素材,提炼主题内容,创作视频脚本,指导学生借助数字媒体技术,运用蒙太奇手法进行画面、对白和声音等后期处理,完成宣传片制作,策划校园微电影作品发布与传播方案,并发布作品。展示“有爱无碍”主题活动风采,提升学生艺术表达、创意表现的兴趣和意识,升华学生健康的审美价值观。

三、反思与总结

本作业案例以真实且具有挑战的情境为任务载体,学生沉浸在有意义的实践活动中,根据问题解决的需要,不断调用已有知识,学习新知识、获取新信息。从学生的作业过程和成果可见,学生的“数—形—图”等地图思维得到了较好培养,综合能力、跨学科能力有了较好提高,升华了学生助人为乐、实践创新的意志品质和态度价值。

通过本作业的实施,笔者深刻感悟到教师设计家庭作业可将立意设定得更高远一些:以五育融合为出发点,追求用整体的教育培养全面发展的人[4]。以学科内容与素养的融合为切入点,避免不同学科的内容围绕主题简单排列或杂乱堆砌,应在不同学科中寻找关联、冲突,形成富有创造性的新见解,启发学生用更开阔和发展的眼光看待世界[3]。以教学与现代信息技术的融合为支撑点,发挥信息技术的支持作用,拓宽学习空间,为学生提供直观、生动、便捷的学习资源。以课程与综合实践的融合为着力点,为学生创造解决真实问题的机会,在“做中学”“用中学”“创中学”,促使学生走向“综合学习”“实践学习”“自主学习”。

由于教师的专业限制,导致对其他学科的理解不深入,在作业设计与指导中存在教师指导作用较薄弱、作业支架搭建不够及时合理、作业评价针对性不强等问题。因此,需要在日后教育教学中加强各学科教师间的协作交流,设计科学合理的评价量表以改进评价方式。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 黄润华.重新发现地理学:与科学和社会的新关联[M].北京:学苑出版社,2002.

[3] 夏雪梅.跨学科学习:一种基于学科的设计、实施与评价[M].北京:教育科学出版社,2024.

[4] 李松林.以整体的教育培养整体的人——五育融合教学的框架与方法[J].课程·教材·教法,2021,41(11):64-69.

[5] 黄万沙,赵宇鸾,苏兰兰.基于跨学科的五育融合教学案例实践探索——以“花样·生活”为例[J].地理教育,2023(5):29-32.

[6] 陈坚刚,蒋亚琴.“五育融通”视域下的项目式地理研学设计——以某校生态农业园研学实践为例[J].地理教育,2024(9):65-69.

[7] 张华,郭宇婧,李先全.跨学科作业评价设计方案与实施[J].物理教学,2023,45(11):35-38.