2024年甘肃省高考地理非选择题评述与备考技巧

作者: 魏子力 李思燕 李睿涵 康小丽

摘 要:甘肃省作为第四批新高考改革省份,2024年的高考地理试题较往年表现出明显不同。对非选择题的分析结果表明:2024年非选择题考查内容较全面,3道大题呈现“易—难—中”的难度分布,试题符合高考评价体系和“双减”政策的改革精神。本文针对非选择题的内容与特点,提出3项复习备考技巧,以期为地理高考复习备考提供合理的参考。

关键词:高考试题评述;非选择题;备考技巧

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)03-0041-06

一、引言

2014年国务院印发《关于深化考试招生制度改革的实施意见》,对招生计划分配方式、高校招生录取机制、考试形式和内容、监督管理机制做出调整和改进,标志着高考综合改革启动[1]。2017年上海市、浙江省成为首批试点,所有考试科目都实行了“3+3”选科模式。甘肃省作为第四批落地新高考改革的省份[2],在2024年采用“3+1+2”模式,首次实施高考地理试题从全国统一命题到甘肃省地方自行命题。不少一线地理教师对近两年的全国统考地理试题和各省自命题地理试题做了整理和总结,部分教师从地理试题情境来源和设计展开分析,并尝试将试题情境运用到地理教学实践中。相关分析指出:2023年高考全国甲卷、乙卷试题情境素材主要来源于学术期刊,对论文内容进行合理精简后,设计梯度化的地理问题[3];2022年全国甲卷、乙卷4~6题的情境设置涉及“农业”知识体系,选取吉林、河南等典型农业大省以及当雄纯牧业县为背景,描述当地“三农”政策颁布以来取得的发展成果,通过文字、地图、统计图表、模式结构图相互组合的方式创设新的试题情境[4];2022年全国乙卷和广东卷地理试题的情境可划分为生活实践情境和学习探索情境,两种类型的情境在育人导向、考试功能、问题衔接等教育要义上的取舍各有侧重[5];2024年山东卷10~12 题、16 题及18题第(3)小题的情境和设问既引导教学案例,又引导教学关注学生创新思维的培养[6]。还有部分教师分析了历年高考试题中价值观的引领:2023年高考全国甲卷和乙卷第44题将党的二十大报告节选和习近平总书记重要讲话内容作为命题设计,促成地理素养的发展与党的二十大精神的体悟[7];2023年高考全国乙卷地理试题围绕科学决策、辉煌成就、基本国情、象征形态和国防与国际设计,融入爱国主义元素[8]。高考地理试题的设计体现了对基础知识、学科素养、关键能力、正确价值观的多维度考查。本研究以2024年甘肃省高考地理试题为研究对象,以高考评价体系为评价准绳,梳理试题中蕴含的知识组成、素养考查与能力展现,并开展系统、科学的分析与诊断,结合2024年高考地理试题命题特征,制定相应的备考策略,以期在地理课堂教学中推动“考教学一体”落地,提升教学质量。

二、试题总体分析

1.试题结构

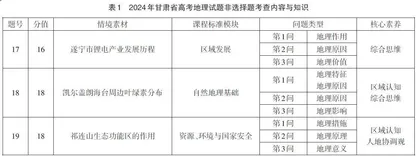

2024年甘肃省高考地理试题取消选考题,非选择题总计3道,分别为17题、18题、19题,每大题均由一文字材料和一示意图及3小问组成,共9小题,分值为52分(表 1)。17题、18题、19题的分值分别占非选择题的30.7%、34.6%、34.6%,3道大题分别考查了产业发展历程、海洋物质分布及其对气候变化的响应和祁连山河西走廊农牧区的生态功能,较全面地覆盖了高中地理课程的重点内容。

2.素材来源

2023年甘肃省高考地理试题中非选择题素材来源广泛,3道大题分别选自官方新闻和学术论文,经过内容筛选、改编和示意图绘制后构建题目。17题的遂宁市锂电产业发展材料出自遂宁新闻网2020年10月24日的新闻报道《始于“锂”想忠于理想——遂宁打造中国锂业之都发展纪实》,报道介绍了遂宁市锂电产业上中下游的配套产业,并列举了遂宁市锂电产业发展的重大事件。该题考查了遂宁市锂电产业发展的优势及锂电产业在该地区的定位,符合高中地理课标中“以某地区为例,分析地区产业结构变化过程及原因”的表述。18题的凯尔盖朗海台与叶绿素分布改编自1995年《海洋学报》第17期刊发论文《南大洋凯尔盖朗海台区的流场结构及季节变化》和2014年《中国科学:地球科学》第8期刊发论文《东南极普里兹湾浮游植物群落和叶绿素α变化与ENSO的联系及其预测意义》,两篇论文说明了环南极海域的地形特点与该地区叶绿素α浓度在厄尔尼诺或拉尼娜期间的变化。该题考查了南极海域叶绿素浓度分布与气候变化的关系,响应高中地理课标关于“解释海洋与大气的相互作用关系”的要求。19题选自《生态学报》2023年第21期刊发论文《山地—绿洲“共轭型”生态牧场理念源起、概念框架与发展模式——以祁连山牧区为例》,该论文阐述了祁连山牧业系统和河西走廊农业系统耦合的资源共享模式。该题考查了农牧耦合模式对平衡区域生态和经济协调发展的意义,围绕高中地理课标中对“以某生态脆弱区为例,说明该类地区存在的环境与发展问题,以及综合治理措施”的要求作出考查。试题素材来自新闻报道、学术期刊,为设问提供了真实的情境,使考生在真实情境中运用知识、技能解决真实问题,综合考查考生的地理学科素养。

3.试题难度

2024年甘肃省高考命题难度整体平稳,但试题具有素材陌生、设问角度灵活、材料呈现信息量大等特点,在一定程度上增加了试题的难度。影响试题难度的因素主要有“扩展性问题”“实际背景”“运算”和“多步推理”[9],鲍建生教授在此基础上结合数学课程的特点,将影响试题难度的因素改进为“探究”“背景”“运算”“推理”“知识含量”,设计出综合难度模型[10]。该模型也适用于分析地理试题难度,而模型难度因素设定受地理学科特点和内容的制约,可以被构建为“情境类型”“地理要素数目”“思维推理”“设问角度”“答案来源”5个指标。每个指标又划分出相应程度,依次赋予1分、2分或1分、2分、3分,每题按5个指标对应的程度累计,累计分值越高则题目难度越大(表 2)。

以上难度因素分析结果表明:17题、18题、19题的难度累计分值分别为24分、30分和27分,呈现出简单、困难、适中的分布特点。克隆巴赫系数是一种内部一致性检验方法,用于评估一个测量工具的信度或可靠性,该系数愈高,即量表的信度愈高,信度至少应达到 0.800;经过SPSS软件的可信度分析,17题、18题和19题累计分值的克隆巴赫系数分别为0.991、0.986和0.973,均大于0.900,具有较高的内在一致性,证明综合难度模型用于测量2024年甘肃省高考地理非选择题的难度因素信度良好。

三、试题思维品质分析

思维品质是人才培养质量提升和拔尖创新人才培养的关键指标和核心要素,也是推理地理事象和解决地理问题的关键品质。2024年甘肃省高考地理非选择题对地理信息提取与解读思维、地理事物逻辑推理思维、地理事象联系思维和辩证分析思维提出了较高要求。解决地理非选择题所需能力、思维和素养如图1所示。

1.地理信息提取与解读思维

地理信息提取与解读思维是解决地理问题的基础。首先,要确定题干的行为动词、问题主体和任务指向,17~19题每一题各小问的行为动词都是由浅入深、由简入繁,从描述表象过渡到分析和推理;从问题主体看,17~19题的问题主体从局部到整体递进,如19题的3个问题分别从草畜平衡区牧户、河西走廊农区和牧区—农区协同发展模式3个角度设问,体现了小、中、大3种尺度对人类活动和生态环境的影响;问题末尾的任务指向主要是解释地理现象的原理、地理过程的机制和地理事物对区域或环境的影响,任务之间逻辑相扣,上一任务的答案是下一题的解题线索。其次,要梳理材料和图像中的重要信息,特别是对文字材料中问题主体的概念定义、科学解释进行整理和加工,提取图像中的文字内容及描述符号内容,根据问题主体和任务指向选择与文字、图像材料对应的信息。

2.逻辑推理思维和地理事象联系思维

地理事物的逻辑推理思维和地理事象联系思维是解决地理原因和地理意义类问题的关键。分析此类问题要厘清地理事象的组成要素以及某一个地理事象对其他地理事象的影响,既要联系课本所学知识,又要结合材料信息所扩充的原理与机制,说明各种因素对地理事象的作用。例如,18题第(2)小题“推理叶绿素分布水平显著较高的因素”,要从叶绿素光合作用所需物质的来源和输送物质的动力两种角度分析原因,其中物质来源在文字材料中已给出提示,动力则要结合凯尔盖朗海台及周边等深线示意图展示的纬度位置,定位该地区的盛行风和洋流分布,说明两种动力在什么源地携带什么物质到达了哪个目的地,体现了地理信息提取与解读思维和地理事物逻辑推理思维的综合。

3.辩证分析思维

辩证分析思维可提供解决人地矛盾的可行方法和有效途径。科学合理的经济活动可建立良性的生态环境,良性的生态环境可以为经济活动提供源源不断的再生资源。例如,19题第(3)小题为分析农区和牧区的经济协同意义,由题目可知,农区和牧区都承担着经济功能,但农区主要承担经济功能,牧区则主要承担生态功能,此题的核心思想为农区的经济活动能够降低对牧区的生态干扰,维持牧区良好的生态环境也能够增加牧民的收入渠道,转变农牧经营模式体现了人与自然和谐共生的理念。

四、高考评价体系视角下的试题分析

2014年教育部考试中心研制的《中国高考评价体系》从核心功能、考查内容、考查要求3个方面制定了评价标准[11],2024年高考地理试题甘肃卷17~19题稳中求进,紧扣“一核四层四翼”的总体要求,体现了新时代中国高质量发展取得的重大成就,展现了甘肃省生态文明建设获得的典型成果。对2024年甘肃省高考地理非选择题在知识、能力和价值观维度的考查分析如下。

1.一核:核心价值引领

2024年甘肃省高考地理非选择题践行对立德树人根本任务的实施和引领,其中17、19两道大题充分发挥地理学科育人价值,结合习近平新时代中国特色社会主义思想的正确政治方向和价值取向,融合地理试题的学科特点和时代精神。17题以遂宁市锂电产业发展轨迹为切入点,通过展示遂宁市锂电产业从锂材料企业起步、发展到形成全产业链的历程,彰显了我国在高质量发展阶段转变经济发展方式取得的进展,引导考生分析锂业公司对全产业的作用以及锂电产业辐射遂宁市和成渝地区的影响,着重考查了高质量发展对产业和地区发展的显著优势。19题阐述了祁连山牧区—农区协同发展模式,通过介绍祁连山草畜平衡区和河西走廊农区的生态功能与经营方式,展现出生态保护和创造收入来源的和谐发展理念,引领考生分析牧区、农区之间相互联系的生态功能以及调和牧户收入与生态保护之间的矛盾,考查生态文明建设中人地关系协调发展的新成果。18题以南极海域叶绿素含量指标为线索,分析气候变暖趋势与海洋叶绿素之间的相互作用,培养学生科学、辩证分析环境变化与影响的能力。

2.四层:地理内容考查

非选择题涵盖了对核心价值、学科素养、关键能力、必备知识的考查,17题、19题以我国产业转型发展和生态文明建设为题材,从地理视角分析我国经济建设和生态环境治理取得的成果,厚植爱国主义思想;3道非选择题均采用图文结合的呈现方式,创设有效的学习探索情境,任务指向由小到大,从地理意义、区域特征、人地关系等角度设问,深入考查考生认识问题、分析问题、解决问题的能力;3道题目均围绕高中地理教材内容,依次考查工业区位影响因素、海—气相互作用和生态脆弱区的综合治理,呈现出内容全面、知识充足、能力考查突出的显著特点。

3.四翼:试题特色鲜明

(1)基础性

基础性知识是高中阶段必须掌握的知识,非选择题设置了一定比例的基础性题目,如17题第(2)小题、18题第(1)小题和19题第(3)小题在图文材料中出现明显信息暗示和常识性知识的设问,共计16分,占非选择题总分比重的30.8%。