教育评价改革导向下地理高考试题要素特征与教学备考路径研究

作者: 李丽娜 胡学发

摘 要:试题特征研究是实现“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”高考综合评价要求的重要手段。本文对近3年高考地理试题中立意、情境、策略3个要素进行特征分析,认为试题在全面融入核心价值、深化命题立意、增强情境创设的适切性、突出命题的策略化等方面进行了优化。提出应实施“五育+知识”的整合性教学、搭建“主题+整体”的教学架构、关注课堂评价等教学备考路径。

关键词:评价改革;地理试题要素;备考路径

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)09-0035-06

2020年,中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》强调,要稳步推进中高考改革,构建引导学生德智体美劳全面发展的考试内容体系,改变相对固化的试题形式,增强试题开放性,减少死记硬背和“机械刷题”现象[1]。在政策驱动下,高考试题命制不断创新,进一步贴近时代、贴近社会、贴近教学实际,实现了服务选才与价值引领双轮驱动,对中学地理教学也发挥了积极的导向作用。

一、2022—2024年高考试题要素特征分析

1.深化命题立意改革,增强情境创设的适切性

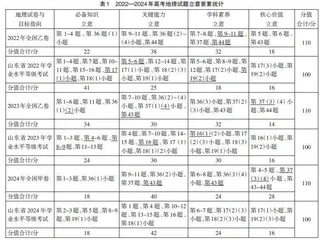

立意即试题“考什么,要达到什么目标”。依据高考评价体系“四层”考查内容,将高考地理试题的立意要素设计为必备知识立意、关键能力立意、学科素养立意及核心价值立意4个目标指向,对2022—2024年高考地理试题中的立意要素设计进行统计(表1)。

高考评价体系中的“情境”,即“问题情境”,是指真实的问题背景,是以问题或任务为中心构成的活动场域[2]。“问题情境”成为建构新颖、设问适切且具有不良结构的考查载体。综合近3年高考地理试题,在命题立意与情境要素设计上有以下突出亮点。

(1)聚焦时代性问题情境,凸显核心价值立意

地理学科核心价值的思想观念全面覆盖试卷,试题立意注重与“四层”中的核心价值指标体系相契合。如2024年“‘以水定绿’思想引领合理人工防风阻沙方式”与2023年“泥炭地碳排放计算及固碳能力”情境承载了“全球环境安全与国家安全”这一立意,引导学生树立社会责任感,培育学生参与构建人类命运共同体的综合素养。

2024年“科技创新发展新质生产力”与2023年“当雄县农业发展”试题,使“价值引领”在特色生产情境中落地;2024年“三江平原农垦系统”、2023年“白浆化土壤的影响及其改良”试题,使“素养立意”在生态保护情境中落地;2024年“青藏高原东缘沉积剖面”与2023年“冰盖消融与陆面变化关系”试题,使“能力为重”在地理学术情境中落地。这些试题均通过突出时代特征彰显正确的价值观与世界观,引领学生投身社会实践、融入时代洪流,落实立德树人根本任务。

(2)高观点情境引领,强化综合思维考查

试题命制站在地理学高层知识体系,用上位观点与方法审视和解决下位问题,突出高考试题的选拔功能。高考试题命题时参照典型地理科研数据与前沿理论,将地理专业知识融入真实情境与具体任务,引导学生从要素、时空、区域等角度思考并研究人地关系。

从生活实践与学习探索范畴创设情境,考查学生从环境科学、美学、力学、史学等学科渠道获取信息、整合知识并解决问题的跨学科综合思维,彰显学科素养立意的特征。试题注意创设学科融合的劣构情境,增加时空观发掘,设置开放式任务,对学生生活观、社会观、科技观及真实的实践体验做出有效测评,既考查学生推演地理事象发展变化的学科逻辑思维,又突出考查学生独立性与批判性的思维品质。

(3)多维度体系构建,突出立德树人导向

以真实情境融合学科思想,促进“五育融合”落地。如“湖南永顺县土家第一村”情境体现人与自然和谐共生的中华优秀传统文化;“当雄县脱贫攻坚之路”情境凸显时政元素,沉浸式感受中国特色社会主义制度的优越性;“打赢脱贫攻坚战”具有强烈的时代感;“景区数字化”情境提升学生发现美、欣赏美、评价美的能力;“历史时间尺度下农事活动与环境的关系”情境彰显劳动创造生活的育人目标。

2.突出命题策略化研究,催发学科教学技术生成

命题策略即试题命制过程中基于标准,使用与立意、情境相匹配的试题任务,考查学生运用学科符号系统、概念体系和思维方式分析各种现实情境,从中提炼关键特征或变量,并将原有情境表征抽象为能够揭示其关键本质和内在结构的学科模型的能力和素养[3]。

2022—2024年地理试题在命题理念、命题背景、命题题型3方面实现命题策略化理念创新。命题策略要素特征表现有3类。

策略一:命题理念改进——立德开放型。中国高考评价体系重视考查与科学技术进步等紧密相关的内容,增强开放性,鼓励学生大胆创新并周密论证,考查学生创新性思维。例如,2023年全国乙卷第44题以“人与环境和谐共生”这一顶层设计切入,运用综合素养认识“全流域高质量发展”这一地理事象,结合黄河流域各地理要素,多维度分析“上下游—干支流—左右岸—协同推进”整体过程。通过要素综合与时空综合,命题策略强调开放性论证答题,引导考生结合材料辩证评述作答,厚植国家安全观、环境与发展观。

策略二:命题背景改进——科研探索型。命题背景指试题命制时所选取的案例,主要选取生产生活实践中经验化、科学化的典型事件进行设计。近2年高考命题背景通过降阶模拟科研实践情境,凸显学科素养立意。例如,2024年新课标卷第9~11题围绕人工降水科研实验,建立3种实验结果模型;2022年全国文综乙卷第7~8题在命题时选取含有高校水文观测技术、模型、问题和方法背景的素材进行情境设计以及降维改造。以上试题中蕴藏的背景、丰富内涵在甄别学生潜质、考查其地理实践力方面作用明显,体现了试题良好的选拔性功能。

策略三:命题题型改进——学科融通型。《普通高中地理课程标准(2017版2020年修订)》特别强调要注重地理学科与其他学科的融合。近几年高考地理试题涉及跨学科情境特征明显,主要有环境科学、力学、美学、历史学等,实现了命题策略的创新。例如,2022年山东卷第17题通过多地理景观符号、多文字材料、多设问角度,呈现出立意新、情境新、任务新的特点,学生需提取有效信息,快速进入任务系统,运用系统性思维品质,经历“各朝代景观符号对比—信息加工—规律内化—规律应用”的思维过程,调动学科交叉知识的综合应用能力,有效推动了人地协调观的落地。

二、高考地理试题特征研究导向下的备考路径

新时代教育评价改革是推动教—学—评一致性的政策动力,也是更新教育理念与人才培养模式的加速器,使得当下的课堂教学改革尤为必要和迫切。

1.实施“五育+知识”的整合教学,推进跨学科融合实践

“跨学科”指跳出单一的地理学科教学与实践的范畴,向外整合2门或2门以上的学科知识或原理解决真实的劣构问题。跨学科教学是课程改革的新任务、教师面临的新挑战[4]。五育融合是对“培养什么样的人”的回答,以跨学科助推五育融合是对“怎样培养人”的探索。与传统分科教学相比,跨学科整合教学鼓励学生发现身边的问题,通过整合学科知识、方法、思维等提出解决方案并实践[5]。

跨学科式五育融合教学思想既蕴含“综合”,又指向“实践”。“综合”不仅包括学科内部“大单元”式的综合,还体现在与学生未来发展的关联。“实践”是“综合”的灵魂,实践活动既要做好学科内的实践训练,又要落实跨学科式的地理实践活动。如2024年广东高考地理试题中设计有“硫酸钠的可逆反应对岩石雕像的影响”,就是考查学生利用化学、地理学科知识进行跨学科知识融合,描述岩石雕像的风化这一地理过程,引导学生关注生活,用跨学科视角思考身边的地理现象与地理事实,用地理实践活动培育劳动观念、审美能力与艺术修养,孕育知识融合下更多元、更精彩的创新能力,在潜移默化中增强心智体质、涵养团队合作精神。

2.搭建“主题+整体”的教学架构,促进地理核心素养的可视化发展

主题式教学模式是在主题教学思想指导下建立起来的地理教学结构框架和活动程序,它是指教师依据教学目标,围绕地理主题,充分挖掘、整合课程资源,在一定情境中展开探究活动,实现师生共同发展的一种教学活动程序[6]。整体不仅是地理环境的整体性,更是重视知识的结构化,建立学科知识、学科技能和学科核心素养之间的紧密联系,促进学生综合思维能力的发展。

如在“人地协调”大概念下的人水协调单元(图1),运用“问题驱动、多元导学”教学法,以“胶州湾建设与发展对国家海洋安全的影响”为例,设计单元教学目标(图2)、编制情境创设意图(表2)、设计问题驱动链(表3),确立“我国海洋国情、海洋权益与国家安全”的顶层思想,回归我国“向海图强”发展战略。

[<D:\张毅\下载文件\20240911\地理教育202409\李丽娜-1.eps> 图1 人地协调观大概念下的人水协调单元建构图 ]

[<D:\张毅\下载文件\20240911\地理教育202409\李丽娜-2.eps> 图2 基于试题特征研究的单元目标达成层级设计 ]

本课教学主题立意运用跨学科融合的思维,以横向历史发展观,分析国家主权的神圣性,体会国家资源安全的重要性。创设的问题情境成为建构新颖、设问适切且不良结构的问题考查载体;教学成果发生在学生独立思考与合作讨论后,辅以探讨、纠错与点拨,步步深入,在限定时间内完成思维链可视化表达,实现了地理核心素养扎根地理课堂的目标愿景。

3.关注课堂评价,撬动高中课堂教学革命性变革

利用高观点教学实现高站位备考。所谓高观点教学,是教师在充分研究高考命题路径的前提下,运用学科思想、学科理论和最新的研究观点来指导学科教学的一种革命性变革手段。

(1)利用课堂评价推动地理思维链建构

新型命题策略突出考查学生的地理思维建构过程。依据《地理教育国际宪章》中的“五W”地理思维结构,研究建构出地理学特有的学科思维模型(图3),引导学生主动进行知识建构与重组,培养其迅速推理与准确判断的能力,使学生解决问题的思维过程显化成富有创造性的思维链。

根据建构思维过程的最终目标,可将地理思维链分为知识体系型思维链(图1)、问题解决型思维链(图4)、情境认知型思维链(图5)和综合思维型思维链(图6)4大类。

以印度为例,指导学生将印度具有强关联的各区域要素进行叠加绘图,实现要素综合下的精准区域认知。通过建构地理思维链,激发学生必备知识、关键能力与学科素养的关联互动,提升地理思维的深刻性与灵活性,引导教学摒弃答题模板,重视学生综合思维发展,达到知识活化、能力强化、素养内化的效果。

(2)借助表现性评价激活高阶思维

促进学生高阶思维发展是高中地理教学设计追求的核心目标,可实现教、学、评三维度有机融合。一般而言,高阶思维指劣构问题解决、元认知、批判性和创造性思维等。以表现性评价培养高中生地理高阶思维时,可参考安德森(Anderson.L.W.)及其团队对1956年版教育目标分类修订后的认知过程维度(记忆、理解、应用、分析、评价和创造)与SOLO分类理论制定“表现性课题”。师生共同设计表现任务,制定表现性评价量规(表4)。基于学生在表现性课题实施中反映出的学习态度、协作意识、交流成效及探究路径中的学习阻碍与问题,检验学生的深度学习成果,激活学生用高阶思维解决地理问题的能力,最终实现学生分析地理事物、评价地理问题与创新地理思维等高阶思维能力的测评。

(3)以高考命题路径指导教学过程评价

为实现教考衔接,新课堂创设可借鉴文中所指4种“目标指向”(表1)制定评价机制,设计主题式单元教学的分层目标,分课时实现学科核心价值引领;新教案、学案评价要注重“五育”融合的学科思想,关键点在于教师用学科思想引领高层知识体系落地高中教学,引导学生用上位观点与方法解决下位课堂问题;日常考试评价上,对照《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》与高考地理试题立意目标(表1)设计双向细目表,一般包括知识内容、分值、思维能力水平(表3)及学习成果反馈4个维度,通过作答提升学生的学科认知,以提高试题信度与效度,实现教—学—评一致性。