“城市与区域发展”高三复习课教学设计

作者: 李元青

摘 要:基于复习备考时出现的真实教学问题,以京津冀协同发展为例,用问题链的形式,从不同时空尺度上认识“城市与区域协调发展”,让学生在情境中深入理解人口、城市以及区域协调发展等相关地理概念之间的联系,建构完整的知识体系,推动深度学习,提升思维和迁移应用能力。

关键词:城镇化;区域发展;高三复习

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)09-0000-00

一、问题的提出

2022年高考北京卷第19题中,以美国塔科马市为例,要求学生概述该市兴起与发展的过程。笔者所教班级学生作答的角度明显只限于交通的变化,引起了人口的集中,从而促进了城市的兴起和发展。不能准确表述出产业发展、城市用地规模扩大、城市服务功能日益完善也是城市发展的表现。究其原因是没能深入理解人口、城市、产业等地理要素之间的关系。基于大概念的大单元教学设计在大概念的统领下串联相关地理概念对某些关联密切的复习内容进行重构整合,可以打破知识点之间的章节界线,有效解决上述问题。

因此,本教学设计基于真实情境,以地理学科思想和方法为指导,从不同时空尺度对京津冀协同发展战略进行分析,力图提升学生的地理核心素养,规避过分关注浅表知识和题海战术的复习方式,尝试解决教学中出现的问题[1]。

二、教学内容分析

以往高三复习人文地理时,通常采取的措施是按照人口、城市、产业、区域发展等独立章节进行逐章复习。常态的复习课教学模式围绕“知识点讲解—课堂练习—习题讲解”进行,很少能提供连贯的真实的情境供学生学习。这样做有两个明显的缺点:第一,学生在分析和解答地理问题时,不能灵活调用知识,容易出现前述答题角度不全面的问题。学生不容易把握人口、城市、产业等这些原本密切相关的地理概念之间的关系,也就不能够深入分析现实中的问题。第二,从教师的角度看,若按照课本上单元进行顺序教学不仅会割裂知识间内在的逻辑关系,无法从整体上把握地理知识。尤其在进行选择性必修2区域发展的复习时,在城市、产业与区域发展这一章的内容处理上有很大的困惑,即该章节与必修2的城市与产业有很多内容的重合,但不易找到融会贯通的切入点。

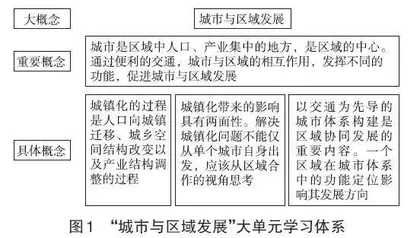

基于上述分析,本教学设计整合了必修2的人口、城市、国家发展战略和选择性必修2的城市产业与区域发展这8条课程标准。这些课程标准涉及了人口迁移、城市空间结构、城镇化、区域协调发展等多个重要地理概念(图1)。以问题链的形式,按照情境导入—提出问题—学生合作探究—教师总结点拨的过程,让学生在探究活动中既能明确上述地理概念之间的关系,也能够从不同时空尺度深入理解“京津冀协同发展”这一国家发展战略。

三、学情分析

知识储备:经过两年的地理学习,学生已经初步掌握了有关人口、城市、产业与区域发展的相关基础知识,但对于这些知识之间的联系还不能完全理清。

认知能力:高三学生已经具备了较好的地理基本能力,但也存在获取和解读地理信息不全面的情况;在分析和论证地理问题的时候会出现调用地理知识能力欠缺以及表述不够准确的问题。因此,本教学设计注重引导学生在建构知识体系加深地理概念理解的同时,结合图文材料进行充分分析,在这个过程中提高学生的认知能力。

情感态度:进入高三,学生主动学习的意愿明显提高,但也存在精神疲惫的问题。因此用学生熟悉的真实情境,引领学生主动探究,强化学生的学习动机。

四、教学目标

单元教学目标与课时学习内容以及课标的对应关系如表1所示。

五、教学思路

城镇化的过程是人口向城镇迁移、城乡空间结构改变以及产业结构调整的过程。它给区域经济和社会发展带来了巨大活力,但随着城镇化进程的加快,当城市人口数量超过人口合理容量时,会出现一系列诸如环境、交通、住房、就业等环境和社会问题。解决城镇化问题不能仅从单个城市自身出发,应该从区域的视角,从落实区域内城市群协同发展这一国家重要发展战略的角度来思考。因此,针对大城市城镇化过程中出现的问题,以及区域内其他城市加快城镇化的需求,对区域与城市的关系进行分析,对区域协同发展战略进行顶层设计,加快交通和城市体系的构建,进而引导人口、产业的有序流动,实现京津冀区域人地协调发展的目标。最后在区域协同发展战略的大背景下,用学生熟悉的家乡作为落脚点,观察并发现家乡的变化,因地制宜地为家乡发展建言献策,最终实现深刻理解地理概念,并做到融会贯通、学以致用(图2)。

六、教学重难点

教学重难点及确立依据如表2所示。

七、教学过程设计

三课时的教学进程设计如表3所示。

八、教学反思

1.精选区域,培养区域认知能力

以北京市、京津冀、门头沟三个不同空间尺度的区域为例,立足于教师教学素材开发与整合能力,让学生运用综合思维,在不同层级的区域范围内,对现实中的地理事实展开分析,能够从空间—区域尺度、区域特征、区域联系等角度去认知区域并能够结合区域背景分析区域决策,培养学生的区域认知能力[2]。

2.系统分析,培养人地协调观

将“人地关系”作为设计区域地理教学的主线,提升地理教学的核心价值。本案例以北京城镇化过程分析为线索,以京津冀协同发展战略为依托,以家乡门头沟的发展为落脚点,运用“区域认知”和“综合思维”的方法认识、解释区域自然和人文事象的特点;让学生在真实情境中分析人地关系中存在的问题,最终能够从人地协调发展的角度提出解决问题的思路。

3.问题引领,提升学生的综合思维

本文以“描述城镇化的表现—分析城镇化的影响及解决措施—评价京津冀城市体系—探讨门头沟产业发展方向”为线索,从简单到复杂、由基础能力到较高能力分层递进,构建本大单元的学习进阶框架(图3)。本大单元教学过程侧重于对人文地理要素和过程进行动态剖析,引导学生从实际出发,理解地理概念及地理过程,辩证思考城镇化过程及其对人类活动的影响。最终,从要素综合、时空综合和地方综合的角度培养学生的综合思维[3]。

参考文献:

[1] 黄向标,高福平,姚巧芳,等.学习进阶理论下基于地理大概念重构大单元教学设计——以“地球上的大气”为例[J].地理教学,2022(7):50-54.

[2] 牛贵波,孔艳玲.新高考背景下开展区域地理案例教学提升地理核心素养——以美国加州城市和产业形成发展的案例设计为例[J].地理教学,2017(7):17-23.

[3] 孙青,饶雯雯.高三复习课“城市发展与城市化”教学设计[J].地理教育,2020(3):18-21.