地理复习备考中的学生综合思维素养培育

作者: 齐昌禹

摘 要:地理综合思维素养包括要素综合、时空综合、地方综合三个维度,要素综合是提升学生综合思维素养的关键。要素综合有不同的层次和内容,具有一定复杂性,但落脚点都可进行简单化、具体化处理。针对高三学生自然地理备考复习过程中要素综合方面存在的问题,结合教学实际,探索如何指导学生通过关注自然地理要素综合,形成基本分析方法和思维模式,培育地理综合思维素养。

关键词:地理核心素养;综合思维;要素综合;自然地理复习

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)09-0000-00

《普通高中地理课程标准(2017年版)》提出,地理学科核心素养主要包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力[1]四个方面。其中的综合思维是区域认知和地理实践力的基础,也是理解地理学科人地观念的重要思维工具[2]。因此,学生综合思维素养的培育,对于其他地理核心素养的形成具有非常重要的意义。地理综合思维包含“要素综合、时空综合和地方综合”三个维度[3],地理要素的综合决定着地理环境的形成和发展,地理时空综合和区域综合均需通过地理要素综合加以体现。因此,加强对学生地理要素综合思维的培养对提升地理综合思维能力至关重要[4]。针对学生综合思维素养方面存在的问题,本文尝试在自然地理备考复习中,指导学生通过关注自然地理要素综合,将复杂的自然地理要素综合简单化、具体化,帮助学生形成基本的思维模式和分析思路,培育地理综合思维素养。

一、综合思维素养及要素综合的内涵

综合性和区域性是地理学研究的两个突出特点,由此形成的综合思维和区域认知,是学生分析、理解地理过程、地理规律与人地关系系统的重要思想和方法[3]。《普通高中地理课程标准(2017年版)》对综合思维的描述是:综合思维指人们运用综合的观点认识地理环境的思维方式和能力。人类生存的地理环境是一个综合体,在不同的时空组合条件下,地理要素相互作用,综合决定着地理环境的形成和发展。“综合思维”素养有助于人们从整体的角度,全面、系统、动态地分析和认识地理环境,以及它与人类活动的关系[1]。

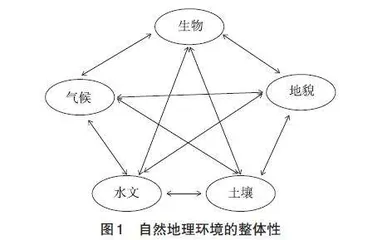

“综合思维”的学科表现为“要素综合、时空综合和地方综合”[3]。要素综合是指思考一个地理事象整体内的要素联系,如高中地理课程的经典内容——自然环境的整体性,是将自然环境作为一个整体,研究自然环境的五大要素:地形、气候、土壤、水文、植被是如何相互作用构成自然环境整体的。这是一种宏观自然系统的要素综合。农业、工业、服务业等人类生产活动,也有其各自的要素综合,如土地、劳动力、资本、技术、管理等要素的联系[5]。因此,综合性是地理学科突出的特点之一,综合思维素养是地理学科核心素养的关键,要素综合是培育学生综合思维素养的基础。

二、高考命题对综合思维的要求与学生现状

随着社会环境的变化,基于对育人本质的思考,高考命题立意大致经历了“知识立意→能力立意→素养立意[6]”的发展变化过程。在当前素养立意的背景下,高考命题对学生综合思维素养的考查日渐突出。命题立意更多关注学生所学的地理基础知识、基本技能和基本规律原理的灵活应用,要求学生能够在真实复杂情境中发现新问题、找到新规律、提出新对策。《中国高考评价体系》“一核、四层、四翼”中的“四翼”回答了高考“怎么考”的问题。“四翼”的综合性强调融会贯通,既包括同一层面、横向的融会贯通,也包括不同层面之间、纵向的融会贯通。从学科内容选择的角度看,综合性要求以多项相互关联的活动组成的复杂情境作为载体,能够反映学科知识、能力内部的整合及其运用,体现对即将进入高等学校学习者知识、能力、素养之间的纵向整合能力以及综合运用水平的测量与评价[7]。可见,随着社会进步与时代发展,高考命题不再是学生所学地理知识、规律、原理的简单重现,作为高校选拔人才的重要途径,高考命题关注的是学生在复杂情境中综合运用所学地理知识、规律、原理,解决实际问题的能力,高考命题对学生综合思维素养的考查力度在逐渐增大。如2022年全国文综乙卷37题“海岸线变迁”一题,就体现了多维度的综合思维,其中要素分析角度包括:外力因素(泥沙沉积)、内力因素(地壳运动)和人文因素(人类活动影响);时空分析角度包括:海岸线位置因素有全球尺度因素和区域尺度因素,海岸线变迁有垂直方向和水平方向;地域分析角度:有甲站、乙站两个不同的地域;过程分析角度:包括海岸线变迁方向与幅度的过程分析等多维度融合,对学生综合思维的考查进一步提高,对学科核心素养的考查再度升级[6]。

从学生学情来看,存在一个非常突出的问题为高考试题的综合题部分平均得分偏低,尤其是自然地理的综合题得分更低,很多题目的平均分只达到试题分值的一半左右,这也成为困扰广大师生的严峻问题,基于此,有教师提出“得综合题者得高考”的观点。如何提高综合题的得分能力?笔者认为,学生之所以得分低,很重要的原因是因为学生综合思维素养欠缺,对自然地理要素分析综合不足,主要表现①学生分析解决问题缺乏整体观念,基本分析方法、分析思路不够全面和系统;②对要素的内涵理解不到位,分析片面、碎片化;③不能形成要素和知识点之间的综合联系,缺乏结构性,导致发散性思维欠缺,答题逻辑性差,最终导致对试题理解不准确,答题要点不全,影响综合题得分。

三、自然地理备考复习中提高学生要素综合分析能力的对策

1.关注地理环境的整体性,宏观理解要素综合

整体性是地理学科的重要特点之一,要素综合的重要学科表现即自然地理环境的整体性。培育学生的地理综合思维素养,首先应让学生结合实例,深入理解自然地理环境的整体性,宏观把握自然地理要素综合的特征,才能更好地在新情境中运用整体性原理思考分析问题。地理环境整体性表现主要有四个方面:①自然地理环境五大要素地形、气候、水文、生物、土壤是相互渗透、相互制约、相互联系的整体,其相互关系如图1所示;②由于要素之间的相互联系与相互制约,各自然地理要素力求与整体环境保持景观上的协调一致。如我国西北地区,深居内陆的地理位置,形成了自然地理环境最为突出的特征

是“干旱”,在此前提下,其他自然地理要素都表现出与“干旱”的整体环境协调一致的特征:外力地貌景观的表现以风成地貌为主,水文特征多内流河、内陆湖,植被主要表现为荒漠景观,土壤为荒漠土等;③在区域自然地理环境中,一个自然地理要素的变化,会导致其他要素、甚至整个区域地理环境发生变化,即“牵一发而动全身”。如黄土高原植被的破坏,导致了区域气候、水文、土壤、地貌发生相应的变化,最终形成千沟万壑、支离破碎的地表形态;④区域某一自然地理要素的变化,不仅会导致本区域整体自然环境发生变化,还会对其他区域的自然地理环境产生相应影响,如黄土高原植被的破坏,不仅带来黄土高原的水土流失问题,还导致黄河下游地上河的形成。

深入理解地理环境的整体性,帮助学生形成的整体观念,学会运用地理环境整体性的原理分析并解决实际问题。2019年全国Ⅰ卷37题“里海变迁”问题的第(1)小题,“板块运动导致的山脉隆起改变了区域的地貌、水文和气候特征,分析这些特征的变化对里海的影响。”该小题考查的就是地理环境整体性原理的实际应用。板块运动改变了区域地形要素,导致山脉隆起,而山脉隆起导致整个区域地理环境发生变化,“改变了区域的地貌、水文和气候特征”,区域地貌、水文、气候等地理要素的变化又进一步对该区域内的地理事象“里海”产生影响,其中最首要的影响是里海的性质“由海变湖”,进而使里海流域面积、水量平衡、盐度等特征也随之发生变化。

2.“一对一”要素综合:对要素细化分解,使要素综合具体化

虽然要素的综合有一定复杂性,有不同层次,但所有复杂的要素综合,最终都可落脚到简单的“一对一”“一对多”要素综合模式,将复杂的自然地理要素综合简单化、具体化,形成基本的思维模式和分析思路,有助于学生综合思维素养的养成,提高其综合题的得分能力。单一要素之间的“一对一”分析是要素综合中最基础、最简单的一类,是要素综合的起始点,也是要素综合的归宿,所有复杂的要素综合都可转化为此类型。备考复习过程中,教师应该引导学生关注“一对一”要素综合,具体做法即对自然地理要素做进一步细化与分解,将其分解成更具体的次级要素,使学生更直观、更具体、更全面地理解此地理要素,帮助学生系统、全面地分析要素之间的综合,进而培育学生综合思维素养。

如2016年全国Ⅰ卷37题第(1)问,“说明堪察加半岛(图2)地形对气候区域差异的影响”。该小题的设问是两个单一要素“地形”和“气候区域差异”的“一对一”关系,半岛中间为“东北—西南”走向的山地地形,可将“山地”进一步细化分解为山地海拔高度、山地坡度、山地走向(走向与风向的关系及对气流的影响)、山地坡向(迎风坡与背风坡、阴坡与阳坡)等次级要素;气候区域差异分解为水平差异与垂直差异;水平差异又分为纬向差异和经向差异(纬向差异受地形影响较大,主要体现为降水方面的差异;经向差异主要受纬度影响所致,主要体现为气温差异方面)。如此,通过对地形和气候区域差异两个要素进行分解,并构建两者之间的影响联系(图3),使问题变得更为具体明确,分析解答也就更为容易。

3.“一对多”“多对一”要素综合:利用思维导图,强化综合分析,完善分析思路

思维导图能够更直观、更形象地体现要素之间的相互关系。利用思维导图,增强学生的图形化、直观化,培养学生的发散性思维和结构性思维能力,提高学生的综合思维品质。尤其是“多因一果”“一因多果”类的问题,通过构建思维导图,将复杂的问题简单化与系统化,强化学生对自然地理事象之间的分析与综合,有利于学生加深对自然地理要素之间关联性的理解,并形成结构化的分析解决问题的基本思路,提升学生综合思维能力。如影响气温高低的因素,可帮助学生构建思维导图(图4)。

2022年山东卷16题“中美洲布拉风”一题第(2)问“分析在冷空气频繁南下的影响下,N海域表层水温较低的原因”,该小题考查了由于“海气相互作用”导致的气温对水温的影响。根据试题提供的图文资料,可获取以下信息:通过冬半年频繁南下的冷空气、图中等高线信息可知甲处为山谷、两侧气压梯度力大、狭管效应显著以及风速与风向图例信息等,再将上述信息与影响气温因素的分析思路相结合,概括区域气温低的答题要点如下:大气环流因素——风由高纬度吹来,气温低;区域气压梯度力大,风力强,气温低;频繁南下的冷空气,海气热量交换多,区域降温明显;地形因素——狭管效应显著,风速大,气温低;山谷相对高差小,气流下沉弱,焚风效应增温不明显,使区域气温低。由于气温低,海气之间的热量交换导致区域水温低。加之洋流因素——离岸风使该海域形成上升流,进一步降低水温。如此,学生在有了较完善的分析思路基础上,再结合试题信息分析,会使作答更全面和更具有条理性。

4.关注要素之间的内在联系,构建结构化的思维过程,培养学生发散思维

综合分析的过程是思维结构化的过程,结构化的程度和质量又会反作用于后继的综合分析。学生的已有思维模式、生活经验和学习动机兴趣都会影响综合分析的质量[8]。当前,学生综合思维素养不足的重要原因之一是不能够构建自然地理要素之间的内在联系关系,只具备零散、碎片化的要素和知识点,不能够将其相联系,没有形成相应的结构化思维过程,“看山就是山、看水就是水”,同时,在分析思考问题时“想不到、想不全”,致使答案“丢三落四”、要点遗漏,从而影响得分。备考复习过程中,教师要注意引导学生厘清自然地理要素之间的内在联系,帮助学生在相关要素之间搭建桥梁,构建并完善不同要素之间的思维结构体系,形成“看山不仅是山、看水不仅是水”的思维模式,构建结构化思维过程,培育学生的发散思维能力。例如,下渗是水循环的重要环节之一,影响下渗的自然因素可从地貌、气候、水文、土壤、生物五大自然要素方面进行分析。地表径流通过下渗环节转化为地下径流,下渗条件的变化,影响地表径流的强弱:下渗条件差——地表径流强;地表径流的强弱又影响流水作用程度:地表径流强——流水侵蚀、搬运作用强;流水作用又影响到地貌形态:流水侵蚀、搬运作用强——水土流失严重。治理水土流失的措施可考虑从增加下渗、减弱地表径流入手。如此,就搭建了水循环、流水作用、流水地貌与水土流失之间的思维链条。同时,地表径流强又是城市内涝产生的原因之一,由于城市化过程中下垫面性质的变化,植被减少、地面硬化等导致下渗减弱,地表径流增强,降水后水流迅速汇集出现“小雨大涝”的现象。建设海绵城市是解决城市内涝的重要措施,各种海绵工程都是围绕如何增加下渗而制定,如鱼鳞坑护坡、增加湿地水域面积、透水铺装、增加绿化面积等。通过结构化图形(图5),将以“水”为中心的水循环、流水作用、流水地貌、水土流失成因及防治、城市内涝与海绵城市建设等相联系,关注了要素和知识间的内在联系,强化学生的发散性思维,培养其思维的结构性和灵活性,有助于学生综合思维素养的提升。