素养导向下的情境教学设计与实践

作者: 翁玲玲

摘 要:情境教学是激发学习兴趣、落实学科知识、提升学科核心素养的重要途径。本文以“海水的温度与盐度”一课为例,创设“走进海水,问‘国鱼’生存之道”的教学情境。利用WOA数据平台,从大黄鱼洄游路线探究海水性质,让学生在全过程情境中提升要素综合能力,树立海洋生态文明观,以期为素养导向下的情境教学提供有益参考。

关键词:情境教学;海洋生态观;地理核心素养

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)10-0025-04

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)提出,为培育学生地理学科核心素养,在教学中要辅以必要的直观手段和生活经验,在地理情境中强化学生的思维训练。核心素养应通过学生在应对复杂现实情境时的外在表现加以推断[1]。伴随新一轮教学改革,越来越多的一线教师将目光转向教学内容的生活化应用,开始尝试情境教学、项目式教学、单元教学等新兴教学模式。基于建构主义的情境教学,以情境为媒介,为学生搭建了学科知识与现实生活之间的桥梁,与地理课程改革方向一致。地理学科核心素养产生于情境,应用于情境,服务于情境。如何选取有效的教学情境,将教学内容融入全过程情境中,激发学生的探索欲望,推动地理思维发展,是情境教学的核心。作为一线教师,应结合生活实例对教材进行深入加工,聚焦真实情境,将更多生活化元素融入其中,培养学生的地理实践力[2]。本文以“海水的温度与盐度”一课为例,通过设计“走进海水,问‘国鱼’生存之道”的教学情境,对素养导向下的情境教学进行探究与实践。

一、指向素养培养的情境设计

1.教学目标制定

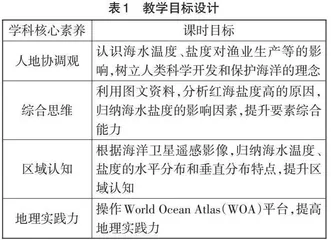

地理学科核心素养包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力。在教学设计中,应注重顶层设计,剖析教学内容,挖掘其深层次的核心素养。新课标对本节课的要求是“运用图表等资料,说明海水性质对人类活动的影响,突出人海关系”。2013年7月,习近平总书记在中共中央政治局集体学习会议上强调,建设海洋强国要走“人海和谐”的发展之路。海洋生态文明观是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成。本节课的教学目标以海洋生态文明观为主,以综合思维为辅(表1)。

2.课堂情境创设

地理教学情境包括生活类情境、生产类情境、学术类情境。生产、生活类情境源于生活实际,具有一定的复杂性,大多涉及“不良结构”问题。学术类情境学科逻辑严谨,专业性强,但对于中学生而言往往晦涩难懂。有效情境的选择应与教学目标、教学内容相统一,同时考虑教学对象的认知基础。以“海水的温度与盐度”为例,相关的教学情境有温差发电、海水淡化、海水盐业、海洋航行、海洋生物分布等。教学情境选择需要注意以下几个方面。一是情境的真实性,即来源于客观事实。陶行知生活教育理论强调生活与教育的一致性,突出生活的教育意义[3]。相较于去生活化的学科问题,真实情境中所蕴含的真实问题更能激发学生学习的主动性。二是情境的科学性,即材料来源有理有据。地理学是一门研究客观地理事象的学科,在情境资料的选取上应体现学科的逻辑性、严谨性,从官方网站、文献期刊中获取图像和数据。三是情境的适用性,即考虑课堂教学内容、学生认知水平。情境应为教学服务,能充分融入教学内容,帮助实现教学目标。同时,要考虑学生的性格特点、生活经验、学科基础,设计让学生感兴趣的情境。本文以学生熟悉的大黄鱼为着眼点,查找相关期刊论文,梳理海水性质对大黄鱼产卵、索饵、越冬的影响,创建全过程情境,并对文献资料进行通俗化处理,将学术性情境转化为生活化情境。

3.教学流程

情境教学以情境为依托,以情感为纽带,利用不同层次的问题链条,打通教学情境与核心素养之间的通道。有效的教学情境不仅能激发学习兴趣,还蕴含学科知识,能引发学生的自主建构行为。本节课从大黄鱼生长发育的海洋环境特征入手,按照“现象描述—成因探究—变式迁移”的逻辑顺序进行问题设计。

World Ocean Atlas是NCEI开发的海洋数据平台,包括海水温度、盐度、密度等数据。使用时可以对年份、月份、深度等参数进行设置,数据开放,出图快捷,具有较强的可操作性。在学生活动的设计上,利用平板操作WOA平台,对海水温度、盐度的分布进行可视化呈现,更为清晰直观。具体教学流程如图1所示。

二、基于情境的课堂教学实践

1.走进海洋,鱼类对比

[情境导入]我国海域辽阔,海岸线长达3万多千米,海洋生物的生长环境多样。不同海域孕育出不同的海鲜食材。南海被称为热带天堂,典型鱼种有鲳鱼、石斑鱼;东海的大黄鱼、带鱼产量丰富;黄海又名浅海乐园,每年秋季鳗鱼丰收;渤海面积虽小,却是海鲜小世界,鲅鱼等在此聚集。通过展示我国东部沿海不同海区的鱼类分布,引发学生思考“为什么不同海区的主要鱼类不同”,激发学习兴趣。

[设计意图]鱼类属于变温动物,温度是影响其生长发育的重要气候因子。通过直观的鱼类分布示意图,实现餐桌文化的深层次探讨,引导学生由日常生活体验走向学科知识学习。大黄鱼又名黄瓜鱼,养殖历史悠久,目前居我国海水养殖鱼类之首,素有“国鱼”之称。通过提问引出本节课的研究对象——大黄鱼。

2.近岸产卵,解锁温度

[学习活动]探究大黄鱼产卵场。受海水性质影响,大黄鱼一生在不同区域洄游,其生命开始于产卵场。大黄鱼为暖水性集群洄游鱼类,产卵适温为18~24 ℃。每年4至6月大黄鱼陆续到近岸水域产卵,推测其产卵场的分布位置。思考:①大黄鱼产卵场主要分布于哪些海域?②全球尺度下,表层海水温度变化有何特点?③为什么低纬地区表层海水温度更高?

[活动步骤]学生以6人为一个小组,利用平板电脑登录WOA平台,设置时间参数为4至6月中的某一月份,设置深度参数为海水表层,导出海水温度分布图。查找大黄鱼产卵场的可能分布位置,并在中国行政区划图上进行标注。利用希沃平台进行小组展示。小结世界表层海水温度的空间分布特点,明确太阳辐射是海水温度的影响因素之一。

教师展示海水热量收支情况示意图。追问学生:影响海水温度的因素还有哪些?

进一步展示我国近海海洋等深面图。引导学生读取水深信息,提问为什么大黄鱼产卵场主要分布于水深50米以内的水域,而非水深200米的海域?小结海水温度的垂直变化特点。

[设计意图]通过实际操作World Ocean Atlas平台,认识海水温度的水平分布特点。通过寻找产卵场位置,熟悉我国东部沿海海区分布情况,提升区域认知。观察我国近海海洋等深面图,强调“图例”的重要性,提高学生的读图分析能力。此外,从描述海水温度的垂直分布特点中,归纳描述方法,可从“变化趋势”“变化幅度”两个维度进行表述,提升学生的语言表达能力。

3.河口索饵,探究盐度

产卵后,7至10月大黄鱼洄游至长江口索饵。大黄鱼生存的最佳盐度在22‰~32‰。展示长江口海水盐度分布图,引导学生分析长江口海水盐度分布特点及其成因。

[学习活动]探究表层海水盐度的水平分布。利用World Ocean Atlas平台,展示全球表层海水盐度分布图。思考:①全球表层海水盐度分布规律是什么?②赤道地区盐度为什么比副热带海区低?

[活动步骤]小结世界表层海水盐度分布特点,明确降水量、蒸发量是影响海水盐度的主要因素。

对比表层海水盐度分布图、水深2 000米处的海水盐度分布图,观察不同纬度带海水盐度的垂直变化规律,引导学生说出高、中、低纬海区深层海水盐度相较于表层的变化特点。

[设计意图]利用WOA数据直观呈现世界海水盐度的水平分布、垂直分布特点,并进行特点表述。对上一环节所学方法——“变化趋势”“变化幅度”的双维度表述法进行实践操作。通过长江口盐度变化的成因讨论,逐步明确海水盐度的影响因素,提高要素综合能力。

4.红海探秘,变式迁移

[学习活动]探究红海盐度高的原因。红海位于非洲与阿拉伯半岛之间,盐度超过40‰,是世界上盐度最高的海域。结合开罗气候示意图、红海地区示意图,分析红海盐度高的原因。

[活动步骤]针对学生的回答,对其表现出来的思维状况进行评价(表2)。

[设计意图]通过探讨红海盐度高的成因,对所学知识进行应用与拓展。明确影响盐度的因素除了降水量、蒸发量,还包括入海径流等。通过现象描述、成因分析、转换应用的过程,利用难度螺旋上升的问题链,激发学生的思考。同时,基于“可观察的学习成果结构”分类理论,设计学生思维结构评价表,明晰学生的思维状态,为之后的课堂教学提供有益参考。

5.洄游越冬,人海和谐

每年10月后,大黄鱼洄游至越冬场。按照《本草纲目》中的表述,此时的大黄鱼“细鳞黄色如金,首有白石二枚,莹洁如玉”。从春秋时期至今,大黄鱼作为南方地区的主要水产品,或红烧,或清蒸,频频被搬上餐桌。人类与海洋的联系不仅局限于渔业。元古代时期,生命由海洋诞生。我国春秋时期,管仲大力发展渔业、盐业,致使齐国强盛。纵览中国古代历史,盐业作为国家重要财政来源,扮演了重要的政治角色。正如司马光在《资治通鉴》中所说,“天下之赋,盐利居半”。如今上海南汇地区也有许多与盐业有关的地名,如六团、新场、六灶等。除了直接对海洋资源进行利用,古人也对海水运动规律进行观察、记录和总结,并在航运中进行应用。古代航海以木制帆船为主,对自然的依赖程度大。15世纪,新航线的开辟打破了各个地区孤立发展的局面,全球史由此展开。

总结海水的温度、盐度对人类生产生活的影响。学生课后查找材料,举例说明海水温度、盐度对人类活动的影响。

[设计意图]结合学生已有的地理知识储备和历史知识基础,融入地质演化史、中国盐业史、世界航海史等内容,实现跨学科整合,突出海洋生态教育的学科德育功能。引导学生从历史发展的视角,认识海洋对于人类起源、生存、发展的重要意义,激发学生树立人海和谐共处的观念;也为之后海洋灾害的学习埋下伏笔,了解人类活动对海洋生态产生的影响。情境教学法始于情境,终于情境。通过设计开放性问题,鼓励学生进行课后探究,实现学科知识的迁移与应用。

三、关于情境教学的几点思考

素养指向的情境教学,将教学内容与真实情境有机结合,学生积极性、参与度高,课堂成效显著。基于教学案例,关于情境教学的几点思考如下。

1.以巧妙的问题设计促进情境教学

情境教学的核心在于情境创设,关键在于问题链设计。不同系列的问题是疏通教学情境与教学内容的关键。本节课的知识目标包括海水温度、盐度的分布特点、影响因素及其对人类活动的影响。例如,在海水温度探究环节,通过寻找大黄鱼产卵场,组织学生自主观察表层海水温度分布图,提问“全球尺度下,表层海水温度变化有何特点”“为什么低纬地区表层海水温度更高”“影响海水温度的因素还有哪些”。对比不同水深的海水温度变化,提问“为什么大黄鱼产卵场主要分布于水深50米以内水域,而非水深200米的海域”。将教学内容、教学情境融入问题设计,从现象描述到成因分析,巧设思维冲突,由浅入深、层层递进,体现思维的进阶。

2.以多元的思维评价检验情境教学

课堂教学评价应从知识主导走向全面关注,重视学生的学习过程,体现评价的发展功能[4]。新课标提出,地理学科核心素养的培养需要重视学生地理学习过程中的思维发展[1]。在分析红海盐度成因的教学环节,教师在学案中提供红海地区示意图、开罗气候示意图,要求学生在课上写出红海盐度高的原因。相比于口头表达,书面表述可能会耗费更多时间,但有利于学生课上对照、教师课后反馈。从本节课的课堂实践来看,多数学生处于多点结构的思维状态,能说出降水量、蒸发量等因素,但无法清晰论述气候与其他要素之间的因果逻辑关系,要素综合能力较弱。因此,需要继续开展情境教学,在不同的真实情境中培养学生的综合思维能力。

3.以丰富的情感体验升华情境教学

地理学科核心素养的培育,尤其是人地观念的培养,强调学生的情感体验。本节课的教学目标以海洋生态文明观为主,突出学科德育功能。在课堂中需要不断丰富教学语言,如将本节课的结语设计为“生命起源于海洋,大海是盐的故乡。日月轮转,沧海桑田。耕海牧渔,破浪而行。同源于海洋的生命,不断谱写着和谐共生的自然传奇”。从大黄鱼产卵、索饵、越冬入手,并在教学过程中融入生命源于海洋、人类耕海牧渔等元素,从学科综合、语言表达上加深学生的情感体验。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 李堂俊,方友秀.聚焦真实情境,打造高效课堂——以“工业区位因素及其变化”为例[J].地理教育,2022(S1):135-138.

[3] 谭德礼.从杜威的“教育即生活”到陶行知的“生活即教育”[J].河南师范大学学报,2003(3):138-140.

[4] 陈炳飞.地理课堂学习评价的优化[J].地理教育,2012(11):6-7.