注重情境教学 强化关键能力

作者: 陈玉洁 杨明 黄致新

摘 要:2023年广州市中考物理试题以情境为导向,加强试题的综合性和创新性。试卷第18题是一道以“自制温度计”为情境考查密度与浮力的综合题,覆盖知识面广、研究对象复杂,涉及三个不同小球在三种不同温度的液体中的浮沉问题,综合考查学生的理解、模型建构、推理论证等关键能力,对情境化教学、强化关键能力和提升物理核心素养有积极的导向作用。

关键词:浮沉条件;情境创设;关键能力;核心素养

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)1-0041-4

2023年广州市中考物理试题坚持素养立意,强调物理学科知识的内在联系,突出了试题的综合性。试题情境既源于真实的研究或实际的实践过程,又密切联系生活实际,凸显试题的创新性。试题内容结构覆盖广,难度较大,题型多样化,能较好地考查学生的关键能力,促进学生核心素养的达成。其中,第18题是一道密度与浮力的综合题,在考查内容上覆盖密度、二力平衡、阿基米德原理、物体浮沉条件等多个知识模块。试题情境源自真实的科学探究实践情境——“自制温度计”,以文字、图片、图像等多种表征进行呈现,通过作图、计算、选择等多种方式进行设问,问题与情境高度融合,综合考查学生理解、模型建构、推理论证等关键能力[1],指向物理观念、科学思维等核心素养的达成。

1 原题呈现

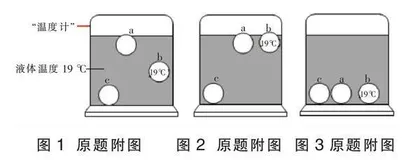

(2023年广州市中考物理试卷第18题)小明自制的“温度计”中有密度随温度升高而变小的液体。如图1,当该液体温度为19 ℃时,质量为4×10-3 kg的小球b悬浮,b标记“19 ℃”;另外两个小球分别标记“15 ℃”“23 ℃”,当小球悬浮时,它标记的温度与液体温度相等。图1、图2、图3中小球a,b,c均静止,忽略小球体积变化,g取10 N/kg。

(1)图1中b悬浮,

①在图4方框中画出b的受力示意图(用“·”表示b);

②求此时b受到的浮力;

③此时液体密度为0.8×103 kg/m3,求b排开液体的体积。

(2)图2中b漂浮,

①此时b所受浮力______图1中b所受浮力(选填“大于”“等于”“小于”);

②此时液体温度______19 ℃(选填“高于”“等于”“低于”);

③小球c对应标记______(选填“15 ℃”“23 ℃”)。

(3)图3中液体温度的范围可能是______。

A.14 ℃以下 B.16 ℃~18 ℃

C.20 ℃~22 ℃ D.24 ℃以上

(4)液体温度在15 ℃~23 ℃范围内,b在液体中静止时所受浮力与液体温度关系的图像可能正确的是(b不接触其他小球)______。

2 试题评析

2.1 试题情境

彩球温度计是一种精美的居家装饰品,其通过彩色玻璃球的浮沉情况来体现环境的冷热程度,可以粗略地测量环境温度,实物图如图5(a)所示,简化示意图如图5(b)所示。每个彩球都标注有特定的温度,当彩球在玻璃管中静止不再运动时,上浮彩球中最下方一个彩球标注的温度为所测的环境温度。从图5(b)可以看出,上浮小球中最下方的彩球g除了受到重力、浮力之外,还受到彩球e, f对其的压力,受力复杂且不属于悬浮状态。

对于“上浮彩球中最下方一个彩球标注的温度为所测环境温度”的定标规则,学生虽然能即时学习并应用,但对定标的原理仍不理解。若以此原始真实生活情境直接设计试题,对初中学生模型建构、推理论证的能力要求过高,无法面向全体参考学生。

中考呈现的试题没有直接以彩球温度计原始的真实情境进行考查,而是基于彩球温度计进行情境的模型化和条件的简化,以“自制温度计”为试题情境,设计三个标记不同温度的玻璃小球在三种温度不同的液体中的浮沉问题,并且将定标规则调整为“小球悬浮时,它标记的温度与液体温度相等”,符合学生的认知结构和理解水平。试题通过自制温度计的真实科学探究实践情境考查学生建构及应用浮沉条件的能力,属于典型的“学习探索情境”[2]试题;并且以文字、图片、图像等多种表征形式进行呈现,通过作图、计算、选择等多种方式进行设问,综合性强,属于情境与知识高度融合的“融合式情境”[3]试题。

2.2 试题解析

第(1)问,图1小球b受重力和浮力,处于悬浮状态,由二力平衡条件可得浮力大小等于重力,由阿基米德原理可得小球b排开液体的体积。

第(2)问,令ρa,ρb,ρc分别为小球a、小球b、小球c的平均密度,ρ1,ρ2,ρ3分别为图1、图2、图3情境中液体的密度。由图1可知,小球a漂浮,小球b悬浮,小球c沉底,则 ρa<ρb=ρ1<ρc;图2中小球a和小球b漂浮,小球c沉底,则ρa<ρb<ρ2<ρc;图3中三个小球均沉底,同理可得ρ3<ρa,综上可知ρ3<ρa<ρb=ρ1<ρ2<ρc。根据“液体密度随温度的升高而变小”“小球悬浮时标记的温度与液体温度相同”,推理得 T3>Ta>Tb=T1>T2>Tc(Ta,Tb,Tc分别表示小球a、小球b、小球c标记的液体温度;T1,T2,T3分别表示图1、图2、图3情境中液体温度)。结合题意可得,小球a标记的温度为“23 ℃”,小球c标记的温度为“15 ℃”,图3液体的温度高于小球a标记的温度“23 ℃”,图2液体的温度低于图1液体的温度“19 ℃”。

第(4)问,小球b在温度小于19 ℃的液体中漂浮,浮力等于重力;在温度为19 ℃的液体中悬浮,浮力等于重力;在温度大于19 ℃的液体中沉底,浮力小于重力,即在15 ℃~23 ℃范围内,小球b的浮力先不变后变小。

2.3 能力素养

基于以上试题分析得到该试题考查的关键能力,如图6所示。在理解能力上,既考查学生对如密度、浮力、阿基米德原理、二力平衡和物体浮沉条件等已学知识的理解和应用,又考查学生对“密度随温度升高而变小的液体”“当小球悬浮时,它标记的温度与液体温度相等”等情境新给信息的有效获取和即时理解应用。在模型建构能力上,试题情境中“自制温度计”在不同温度下小球的浮沉情况不同,而小球浮沉的本质原因是小球平均密度与液体密度的大小关系不同,考查学生对温度计的本质为密度计的“去情境化”识别,以及对不同小球在不同液体中浮沉的模型建构。而在推理论证能力上,试题既考查学生对漂浮、悬浮和沉底三种状态下浮力和重力、物体密度和液体密度的大小关系的推理判断;又考查学生根据浮沉条件和图1、图2、图3的浮沉情况进一步对三个小球和三种液体的密度大小关系的分析综合;还考查学生对不同密度大小对应不同温度的信息加工和在不同温度中的浮力大小动态变化的图像处理。由此可见,该试题强化了学生的理解、模型建构、推理论证等关键能力,同时也促进了物理观念的深化以及科学思维的提升。

3 教学启示

该试题根据学生的认知结构和思维水平,对原始真实情境进行适当的模型化和简化处理,创设让典型问题与生产生活实践紧密关联的新情境,侧重考查学生理解、模型建构、推理论证等关键能力,对情境化教学和强化学生关键能力有积极的导向作用。

3.1 联系生产生活,注重情境教学

在传统教学,尤其是发展学生科学思维的习题课中,教师倾向于用教材中的典型问题创设情境,是高度模型化和简化的典型问题情境,既没有与生活情境相互联系,又没有指向生产科技的应用,只能不断强化学生的基础知识,无法全面发展学生的关键能力和核心素养。教师可以根据学生的认知结构和思维方式,基于教材的典型问题联系生产生活、科学前沿等素材创设情境进行情境化教学(图7),如在物体浮沉条件的教学中可以创设盐水选种、硫酸铜溶液测血液密度、彩球温度计测温等情境,让学生对物理研究对象的认知不再是小球,而是种子、血液、装有不同液体的玻璃球等;对密度的认知不再是抽象的密度不同的甲、乙、丙液体,而是浓度不同的盐水、密度不同的硫酸铜溶液、温度不同的液体等,促进学生主动将所学知识与生产生活联系,体会物理学对社会发展的推动作用。

3.2 识别本质科学建构,强化关键能力

情境化教学除了通过情境引导学生将物理知识与社会发展联系之外,还注重对学生“去情境化”[4]这一关键能力的强化,即识别情境本质,建构物理模型。以广州市中考第18题为例,试题以自制温度计为情境,学生如果不能对情境条件进行加工和分析综合,识别出该自制温度计的本质是密度计,则无法从构建的漂浮、悬浮和沉底模型中进行密度大小的比较,更无法从密度大小关系中推理得出温度的大小关系。所以,教师在创设情境进行教学之后,要引导学生运用已学知识,加工情境关键信息“去情境化”,构建自制温度计情境下的小球浮沉的本质模型,运用核心知识进行逻辑推理和分析综合,在解决情境问题的同时强化理解、模型建构、逻辑推理、分析综合和信息加工等能力。

3.3 设计探究实践,提升核心素养

要进一步促进学生的科学探究和科学态度与责任等素养的养成,更好地形成“情境化—去情境化—再情境化”的教学,还可以设计学习探索情境下的课后实践作业,要求学生根据对情境的认识和体会,联系生产生活,运用所学核心知识进行相应的项目化实践。如在学习完硫酸铜溶液测血液密度之后,设计制作球式密度计的项目式作业:以若干体积为10 cm3的可注入液体的轻质空心小球、细绳、带刻度的注射器、三种不同密度的填充液体A,B,C(密度分别为1 g/cm3,1.5 g/cm3,2.5 g/cm3)等材料设计符合表1评价标准的球式密度计。

通过开放式的项目化实践,促进学生将浮沉条件等核心知识与生产生活再联系,实现“情境化—去情境化—再情境化”的闭环,同时培养学生科学探究、质疑创新等关键能力,进一步促进学生科学探究和科学态度与责任等核心素养的养成。

参考文献:

[1]董耀,朱行建,孙伟军.加强关键能力考查 促进科学思维培养——2020年镇江中考力学﹑电磁学综合试题评析[J].物理教学探讨,2022,40(2):36-39,44.

[2]戴驿欢,邓磊,蒋敏.新高考评价体系下5省物理试题考查载体的评价[J].物理教师,2022,43(9):79-83.

[3]胡生青.基于高考评价体系的高中物理试题情境化策略[J].物理教师,2021,42(5):80-81,83.

[4]张江宁.例谈物理问题的“去情境化”与“再情境化”——以2019年高考全国卷Ⅰ第21题为例[J].物理教学,2019,41(11):70-71,57.

(栏目编辑 陈 洁)

收稿日期:2023-10-11

基金项目:深圳市教育科学“十四五”规划2021年度一般资助课题“初中物理教学中的通识教育研究”(ybzz21032)。

作者简介:陈玉洁(1996-),女,中学二级教师,主要从事物理课程与教学论研究。