新旧人教版教材“思考与讨论”栏目情境对比与教学启示

作者: 沈旭东

收稿日期:2023-09-18

作者简介:沈旭东(1991-),男,中学一级教师,主要从事高中物理课堂教学研究。

摘 要:通过对比人教版2019年版教科书选择性必修一和2014年版教科书相同内容下的“思考与讨论”栏目的情境变化情况,总结栏目变化的四个特点,并以此为基础分析“思考与讨论”栏目的教学应用,探讨教学经验与启示。

关键词:思考与讨论;栏目变动;情境教学

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)3-0026-4

《普通高中物理课程标准(2017年版)》指出:高中物理课程通过创设学生积极参与、乐于探究、善于实验、勤于思考的学习情境,培养和发展学生的自主学习能力[1]。为此,人教版2019年版教科书(以下简称“新教材”)对栏目进行改革,引入大量情境以适应教育发展的新要求。备受关注的必然是新增的“问题”栏目,而同样依托情境开展的“思考与讨论”栏目也值得关注和研究。

1 基于选择性必修一“思考与讨论”栏目的情境对比

在新教材中,“思考与讨论”栏目是除每节必备的“问题”栏目和“练习与应用”栏目外数量最多的。相较于人教版2014年版教科书(以下简称“旧教材”),新教材中“思考与讨论”栏目的情境选取、栏目定位、开展方式等皆发生了变化。

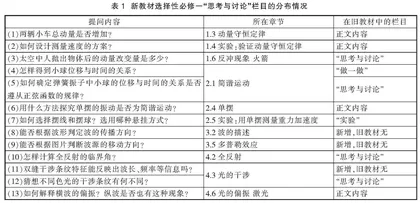

以新教材选择性必修一为例,该本教科书由旧教材选修3-4和选修3-5中的“动量”和“波动光学”两部分内容组合而成,是学生在过往学习中未曾接触过的知识内容,以其中的“思考与讨论”栏目作为研究对象具有代表性。通过对新教材每一章节中“思考与讨论”栏目涉及的情境进行整理,追溯这些内容在旧教材中所处的栏目,得到表1所示结果。同时,为了更直观地对比增删情况,将旧教材同章节中的“思考与讨论”栏目的情境和变动情况在表2中进行列举。

2 选择性必修一“思考与讨论”栏目情境变动特点分析

从表1、表2的对比中可以总结出新教材“思考与讨论”栏目情境变动的四个特点。

2.1 情境选取注重传承与创新

教科书的编写往往注重传承与创新,对那些已经在教学实践中被证明是有效的情境进行保留,而对不符合当下教育潮流的内容进行创新改进是必然的。首先是内容的传承,主要分为两类:保留原有“思考与讨论”栏目的情境或从旧教材其他栏目中选取合适的内容作为“思考与讨论”栏目中的情境。表1中的(3)(5)(10)(12)属于前者,(1)(2)(4)(6)(7)(13)属于后者。这类情境描述简单,与授课主线紧密相关,同时具有一定的思维深度,将其保留或改编后放入“思考与讨论”栏目,且其辅助教学的效果已经在旧教材的实践过程中被证明,例如“(3)太空中人抛出物体后的动量改变量是多少”,该问题的情境启发学生用新学习的知识解决问题,类比反冲现象和火箭的原理,形成更为深刻的认知。

2.2 栏目功能定位“思”与“论”

新教材的栏目划分更加细化,它将旧教材“思考与讨论”栏目所承担的课堂引入功能分离,单独成立“问题”栏目,提升栏目的针对性;将构建知识所必须经历的、思维逻辑难度大的、答案结论缺少开放性的提问移到正文内容或“例题”中,降低栏目开展的门槛,提升课堂的有效性。因此,新教材“思考与讨论”栏目更专注于对课堂重难点的“思”与“论”,发掘情境、直觉与知识背后的联系与矛盾,让学生在分析问题中不断应用与反思新的知识点,形成解决问题的关键能力。

2.3 开展方式聚焦学生自主活动

新教材基于“思考与讨论”栏目的定位,将情境置于每个知识点之后,方便以学生自主活动的形式开展“思”与“论”。这种以学生为主体开展教学的思想符合建构主义的理念,启发学生更好地建立概念、探索方法、发现规律和形成批判性思维。同时,也能引导学生主动将“思”与“论”过程中产生的疑惑反馈出来以寻求团队解决,提高了学生的沟通、交流与协作能力,形成自主学习和团队学习的能力。

2.4 问题设计强调核心素养

从提问设计上来说,新教材“思考与讨论”栏目的情境侧重讨论过程而非最终结论,讲究以自主学习的方式提升学生的科学思维、科学探究和科学态度。设问时摒弃计算推导和习题练习式的问题,侧重以有趣的情境和开放式提问营造积极热烈的讨论氛围,提升学生的参与兴趣。比如,针对生活类情境,通过构建模型、辨析、推论、质疑等形式,将问题与新知识建立联系,形成系统性的知识脉络,以培养学生解决问题的科学思维。针对实验类的情境,通过提出假设、举证质证、解释交流、评估反思等形式,发现现象背后所涉及的本质,培养学生科学探究的能力。针对创新开放类情境,通过自主学习和团队合作,让学生养成求真务实的科学态度。

3 “思考与讨论”栏目的教学应用

“思考与讨论”栏目的教学应用应根据情境的不同,采用不同的开展方式。对于实际情境,可以用感受或体验的方法去接触和领悟新概念和新知识。对于从课堂知识点延伸出来的推理论证类的情境,则采用建模和推论的方式,建立理论与实际情境之间的本质联系,归纳总结规律,沉淀解决实际问题的思维方式。对于实验探究类的情境,则是从实践操作入手,理清实验原理,通过制造假设与实验结论之间的冲突,启发学生反思实验过程,举证并解释误差产生的原因,以此提升探究能力。

3.1 以感受和体验突出物理观念

新教材对《动量守恒定律》一章的教学顺序做了比较大的改动。将原先的探究实验改为验证实验,放在理论内容的学习之后。这样的编排使得“动量守恒定律”一节正文中得到的结论“碰撞过程中系统动量守恒”是基于纯理论推导,若要实现教学逻辑闭环,需要当堂进行实验验证。因此,在正文内容之后,安排图1的情境,通过演示小车弹开的过程,将抽象的推导转化为一目了然的现象,让初学者切身感受现实情境背后的物理本质,加深对“动量守恒观”的理解。开展此类简单情境的讨论,让学生畅所欲言以增加课堂参与度,夯实基础知识,为后面更严谨地验证动量守恒定律打下基础。

■

图1 两辆小车总动量是否增加

3.2 以建模和推论沉淀思维方式

在“全反射”一节的教学中,通过玻璃砖演示全反射的现象,并引出全反射与临界角的概念与定义之后,出现了图2的情境。该问题旨在引导学生从一般折射入手,利用极限思想建立恰好发生全发射的光路图,并利用折射定律推导和论证发生全反射时的数学模型。相比于直接给出全反射的公式给学生带来的疑惑,利用对该情境的“思考与讨论”可以更有效地帮助学生理解全反射的条件,从本质上思考全反射与折射、反射等光学现象的区别与联系,逐渐掌握处理实际问题的方式与方法,对光学形成系统的思维认知。开展此类需要一定思维能力的讨论,既能让优秀的学生发挥所长,展示自己的优点,也可以带动后进生参与,做到共同进步。

■

图2 计算全反射的临界角

3.3 以举证和解释提升探究能力

为了简化问题,理论研究往往会忽略次要因素的影响,选取最理想的情况。但在实验中,这些被忽略的细节往往会对实验结果产生重大影响。对于单摆而言,摆长是一个重要的变量,但如何选择摆线和摆球的材料,不同的线和球将带来什么影响,如何固定摆线,这些问题在单摆的理论学习时都没有进行讨论与研究。于是,在“实验:用单摆测量重力加速度”中,基于学生掌握单摆周期公式和实验思路的前提下,利用图3的情境对测量摆长的细节进行探讨是非常重要的。学生可以尝试不同的摆线和摆球的组合、不同的摆线固定方式来进行实验,通过对比实验测量与理论计算的吻合程度,找寻最佳组合。通过分析和还原实验细节,寻找证据证明自己的结论,解释为什么有些组合会产生较大误差,总结单摆摆长选取的规律。通过在实验中不断尝试,学生可以发现理论与实践的联系与区别,提升从发现问题到解决问题的能力,逐渐走上自主探究的道路。开展小组实验探究,本身就是交流、讨论和协作的过程,在此期间团队成员制订计划,克服困难,合作达成目标,实现共同进步。

(下转第32页)

(上接第28页)

■

图3 测量摆长细节讨论

3.4 以品味和浸润涵养科学态度

从上面三个应用可以发现,物理教学除了提升人的素养能力,也时刻在浸润着科学态度。认真对待眼前问题,诚信开展学术的探究,坦然面对实验失败,团队协作目标统一,坚守初心不轻言放弃,这些都是“思考与讨论”中所倡导的理念。新时代背景下,对培养学生的科学态度提出了更高的要求,要善于把“思考与讨论”与爱国主义情怀、奉献主义精神紧密结合,健全学生品格,提升道德修养。

4 总结与启示

实践证明,开展“思考与讨论”可以有效提高课堂效率,但需要对整个过程进行规划。首先,在备课环节中要理顺教材的知识顺序,结合学生素养水平合理编排教学顺序,确定安排“思考与讨论”的节点。同时,要充分相信学生的能力,尽量把课堂时间交给学生,多进行师生互动和生生互动,实现在“思中学”和“做中学”,并对讨论可能出现的突发情况制订预案,保证课堂的有序进行。另外,不要完全受限于教材,要与时俱进地补充新的情境和素材,针对教材中较为沉闷和抽象的内容,用合理的情境进行“思考与讨论”,会起到事半功倍的效果。无论采用何种手段开展“思考与讨论”,其根本目的是以情境和问题引导学生自发地思考现象背后的本质,提升学生的科学思维与探究能力,形成积极向上的科学态度,走上自我发展的道路。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]沈旭东,郑玲玲.人教版新旧教材“做一做”栏目实验对比及教学启示[J].物理教学探讨,2022,40(4):20-23,26.

[3]葛正洪.从核心素养视角谈物理新教材“问题”栏目的设计[J].物理教师,2020,41(2):14-16.

(栏目编辑 刘 荣)