基于儿童立场的可视化学具开发

作者: 贺丹丹

学具是教学活动中经常用到的道具,通常情况下,它可以帮助教师在教学环节中将抽象的知识转化为具体的形态。可视化学具,能够进一步为学生提供直接观察、操作的体验,刺激学生的多维感官,呈现学生的思考过程,帮助学生更好地完成知识的理解和运用。

笔者在设计并执教四年级上册第四单元《盘古开天地》一课时,基于学生立场,进行了可视化学具开发的思考和尝试。

一、发现问题:看不见,看不全

完成《盘古开天地》的初步设计后,我们在前期试讲中发现“提问、思考、合作、展示”的学习模式,可以借助探究问题一定程度上撬动学生进行自主思考、合作学习,但是教师对学生的学习过程仍是“看不到,摸不着”的点对点交流。

1.看不见每个学生思维的过程

比如,针对围绕“概括文章主要内容”设计的合作问题,学生需要在阅读文本的基础上进行“时间、人物行为、带来的结果”等多角度全方位的思考。

传统教学中,学生需要经历阅读、勾画、批注、自主练习说一说等步骤后,完成学习任务;与此同时,教师通过课堂巡视的方式,关注学生是否勾画、是否停止勾画,以此把控教学进度。

但是,学生在整个学习过程中是如何思考的,思考达到了怎样的程度是没有办法在不干扰学生的情况下,仅仅通过巡视“学生的勾画批注”得到了解的。

2.看不全所有学生思考的结果

不论是“概括文章主要内容”还是“感受神话世界的神奇和人物形象”,由于时间关系,每一个学习任务到了展示环节,教师只能给个别学生上台交流的机会,并针对个别学生的问题进行指导。

可是基于前期学习过程的“看不见”,此时的展示,就有了“开盲盒”的风险:有可能是完美的结果汇报,也有可能是错漏百出的问题暴露。

因此,这“个别指导”的范例是否具有普适性的价值,是否能够真正帮助大多数学生“学会”“学懂”相关知识,实现“能力升级”,答案是不确定的。

二、探究症结:有话难讲,有口难开

基于发现的问题,教师在试讲后应有意识地和学生进行交流,了解他们在学习过程中的真问题以及真想法。通过更大基数的调研,分析不同学习能力的学生表达的困惑、反映的问题,从而了解症结所在。

1.有话难讲:小花说完,小红秒改,小明沉默

毫无疑问,一个班级的学生,学习能力上是存在差异的:有能力强者“小花”,有能力中等的“小红”,还有能力较弱的“小明”。在得到老师给出的学习任务后,同样时间内,小花可以快速完成学习任务,小红基本得到大体思考,小明很多时候默认老师会缺少关注,也无法关注,所以就“假装”思考,“表演”思考即可。而因为没有可以看见学生思考过程的工具,教师也确实无法真正了解是否每个学生都在思考,也无法知道思考得怎么样了。

而到了展示环节,当学习能力较强的小花分享完自己的想法后,中等能力的小红出于“光环效应”,通常会否定自己的思考,立刻做出调整,和小花保持一致,不再进行补充反驳;能力较弱的小明更是无法参与其中,而是心安理得地游离课堂。而缺少可以看见学生思考结果的工具,面对满堂沉默或者极个别的交流,老师也无法生硬地调动学生进一步思考交流,更无法确认学生对相关知识的掌握情况。

2.有口难开:碎片思维,缺少倚仗,展示不全

对于大多数学生来说,很多时候面对自己思考后的探究问题,心底是有跃跃欲试想要分享的欲望的。但是由于缺少可以帮助学生分享思考成果的工具,大多数学生只能拥有一个又一个碎片化的“散点”思考成果。到了展示环节,更多的学生连“散点”都逐渐消散,只剩下“一点”,甚至“一点”也不剩了。

因此,大多数学生可以将自己思考过程当中一个小点进行简单的拓展,完成分享;或者在同学们你来我往的交流中逐渐迷失,忘掉自己的“点”,忘掉自己最开始的想法,泯然众人,课堂便只剩众口一词。至于学生是否真的“学会”,在自我调整的过程中修正到什么程度,教师也只能从学生眼神、点头的动作中,进行“心领神会”的模糊判断。

三、尝试解决:放大,保留

当站在学生的立场,进行换位思考后找到问题和原因,我们尝试着通过学习工具的开发来解决学习过程中的问题。

一步步更新迭代,从表格、示意图到词卡,最终决定开发“大型田字格”“空白板贴”等可视化学习工具,帮助学生更高效地完成学习任务,助推教师对课堂学情的精准把控。

1.放大学习工具,看见学生

通过“大型田字格”的可视化学具开发,一方面整合“生字教学”和“把握人物主要内容”的学习内容,聚焦人物的主要行为,让学生在充分阅读文本的过程当中,借助插图进行精准的字词筛选。另一方面,由于“大型田字格”的学具使用,要求学生在放大书写的过程中产出成果,倒逼着每个学生必须全力以赴,深入思考。同时,教师也可以通过不打扰学生的课堂巡视行为,就了解到每一个学生在学习过程的每个部分出现的问题、思维的程度以及完成的速度,为教学进度的把控、后续的学习指导做出更有针对性的前置思考。

2.保留学习痕迹,展示学生

借助“空白板贴”的可视化学具开发,在学生聚焦“感受神奇”“体会人物形象”的学习任务,完成小组合作及同桌互学时,帮助小组达成共识,并保留组内当下的学习痕迹。教师可以在巡视中了解不同小组的差异,进行有针对性的点拨,做出更有价值的“展示邀约”。

同时,学生在借助空白板贴进行展示以及互相观看的过程中,可以更直观地发现自己和他人的相同及不同,回顾组内思考的成果,帮助小组更加完善地进行成果分享,同时也激励学生进行个性化的思维展示以及组际之间的交流补充,甚至及时的自我反思和改进。借用一张张普通的“空白板贴”,让学生之间互相帮助、互相支持、互相完善、互相精进。

《盘古开天地》教学设计

教学目标:

1.自学生字词,通过找近义

词、借助资料、想象画面等方法,随文理解“混沌”等难懂的词语。

2.借助课文插图,梳理故事情节,在对应段落中提取关键信息,把握故事主要内容。

3.抓住盘古开天辟地过程中

的主要表现,边读边想象画面,感受神话故事神奇的想象和鲜明的人物形象。

课时安排:第1课时。

教学过程:

一、借助插图,把握故事主要内容

1.一借插图,梳理故事的情节。

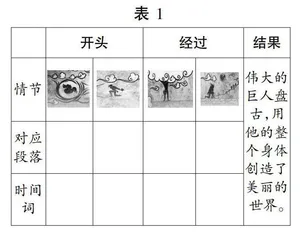

师:(出示课文插图)读故事,需要把握故事的主要内容。教材为这个故事配了四幅插图,这是帮助我们把握主要内容的好工具。课前,同学们借助这个表格进行了预习,大家交流一下预习情况。(见表1)

2.再借插图,找到人物最主要的表现。

(1)出示自学要求:图文结合,默读对应段落,找到盘古最主要的表现,提取信息,填写在大型田字格上。(见图1)

(2)学生自学,填写大型田字格。

(3)展示交流,相机指导。

(设计意图:让学生动起来、学起来的有效方式之一,就是通过一个能调动学生思考积极性的问题,借助可视化的学习工具,让学生不仅是看一看、说一说,而是写一写、涂一涂、摆一摆、画一画……“大型田字格”的使用,让学生学习的过程被看见,让学生思考的成果被呈现。让每一个学生在有挑战的学习任务中,去经历拨云见日的快乐和针锋相对的乐趣。)

3.三借插图,说说故事的主要内容。

(1)我们继续看着插图,用上“什么时间,盘古做了什么,天地是怎样的”句式,说说故事的主要内容。

(2)学生自由练习。

(3)指名交流,相机指导。

4.小结。

三年级的时候,我们借助表格、示意图等工具,了解故事的主要内容。现在,我们四年级了,再一次借助插图这个工具,把握故事的主要内容。(见下页表2)本单元后面的几个故事,就没有这样完整的插图了,又该怎样把握故事的主要内容呢?请同学们在后续的学习中,继续关注这个问题。

(设计意图:学习《盘古开天地》时把握故事主要内容,是为《普罗米修斯》一课的学习做好铺垫。铺垫的方式就是让学生借助四幅插图,把握故事的主要内容。等到教学《普罗米修斯》,“按起因、经过、结果把握故事主要内容”这一语文要素落地以后,再来回顾《盘古开天地》这一课,让学生自主发现,原来,四幅插图就对应着故事的起因、经过等。这样,既体现单元整体教学的理念,更体现不同篇目有不同教学侧重点的编排意图。)

二、聚焦人物主要表现,感受神话的神奇和鲜明的人物形象

1.聚焦“睡”字,学习第1自然段。

(1)创设情境,朗读课文第1自然段。

(2)(出示图2)图文结合,展开想象,感受神奇和人物特点。

聚焦“睡”字,图文结合,展开想象,此时的宇宙和盘古,在你的想象中是怎样的?你觉得哪里很神奇?

生自读体验后,相互交流:

预设:“睡”的时间之长,链接“神话中神奇的数字”;

“睡”的环境神奇,链接“混沌”的相关资料;

沉睡的盘古来历神奇,链接“其他神话人物的来历”;

学到这里,说说你心目中盘古的形象是怎样的。

聚焦“睡”字,图文结合,学习了课文第1自然段。师生共同小结学法,梳理学习步骤:画一画、读一读、填一填。

2.聚焦“劈”字,学习第2自然段。

(1)出示导学单:聚焦“劈”字,边读边想象画面,运用学习步骤,说说心目中的盘古是个怎样的巨人。(出示图3)

学习步骤:

画一画:用波浪线画出感到神奇的地方。

读一读:边读边想象画面,感受神奇。

填一填:在空白板贴上填写“盘古是个( )的巨人”。

(2)小组互学。

(3)展学交流。

师相机引导思考,什么情况下“劈”?怎么“劈”?劈之前、劈之后,天地有什么变化?这一“劈”,让你感受到盘古是个怎样的巨人?

(设计意图:迁移运用上一学习环节中梳理的学习方法和步骤,聚焦“劈”这一主要表现,放手让学生自主学习,相机引导学生对比思考劈之前、劈之后的巨大变化,在边读边想象中,既感受神奇,又体会盘古的人物形象。同时,此环节中“空白板贴”的使用,也是教师尊重学生的个性表达的体现,充分相信学生的学习能力,让学生在学习活动中实现同伴助学、活动展学、互动评学,掌握上一个阶段的学习方法,并由此达到对课文的深度理解。)

三、总结本课学习,明确下节课任务

这节课,我们图文结合,把握故事主要人物,学习了第1、2自然段,聚焦“睡”和“劈”,感受到了……的盘古形象(根据学生学习过程中的生成进行总结);下节课,我们学习第3~6自然段,聚焦盘古的其他主要表现,又会让我们感受到一个怎样的盘古呢?下节课,让我们一起再读这个神话故事。

(作者单位:重庆市沙坪坝区第一实验小学校)

责任编辑 郝 帅