遵循诗歌特点,实现有效“让学”

作者: 金呈 何雪

为了在教学中进一步落实培养学生核心素养的课标要求,教师需认真解读教材,要有鲜明的文体意识,针对不同的文体采取不同的教学策略,寻找有效教学的最佳路径。《七律·长征》这一课的教学设计以提升学生核心素养为导向,基于儿童立场,在诗歌文体学习的系统发展思维指导下,力求打破诗歌教学的固化模式,变“被动”为“主动”,实现学生精神、审美、技能的综合提升。

一、反思分析:心中缺乏儿童立场,眼中没有方法路径

基于问题,我们进行了深入反思,发现教师心中没有儿童立场,眼中没有方法路径,是阻碍本课在课标理念下实现教学突破的瓶颈。

1.未发现学生学习存在的局限性

《七律·长征》高度凝练的诗歌语言,生动地表达了作者丰富的情感,是学生感受革命文化的重要篇章。但是,我们却没有很好地基于儿童立场,没有发现学生受自身年龄的局限,学生在社会阅历、人生感悟上相对浅显,不能够完全深入体会作者抒发的情感。诗中所表达的博大深远的感悟情怀,对学生而言,无法全部消化,因此学生往往学得被动又吃力。

2.未找到学生主动学习探究的路径

受传统诗歌教学模式影响,教师没有看到学生在小学阶段螺旋上升的能力习得和发展,局限于字词的细节理解以及诗歌的翻译,整堂课在教师的一问一答中推进,学生的学习空间被压缩,被动吸收知识。看似热闹的课堂对于大多数的学生而言,既无法感知诗词的魅力,也不能领会到人生感悟之美。

二、探索尝试:遵循诗歌特点,实现有效“让学”

基于以上思考,我们决定尝试转变学习模式,遵循诗歌特点,实现有效“让学”。

1.关联课前课后,拓展学生学习空间

《七律·长征》的教学对象是六年级的学生,他们已经具备了一定的阅读理解能力,已经具备和掌握了学习古诗的能力和方法。于是,我们以学定教,发现学生在学习过程中存在的难点,难在学习革命文化题材课文与自身的知识储备、所处的时代有强烈的距离感。基于学情,把握文体特点,教师在教学中让出学习空间,促使学生学习方式变被动为主动。

(1)以预习作业为依托,创造自主学习空间。在学习《七律·长征》时,我们将诗意的初步理解、资料的搜集整理、阅读的初步感受大胆放在了课前预习,旨在让学生综合运用自己习得的能力进行自主学习,尊重学生个性化的阅读体验。

(2)以课后拓展促提升,赋能学生自主成长。在学习《七律·长征》后,教师适时补充相关诗歌内容,让学生从一首诗到一类诗,将已有的知识能力迁移到情境中继续学习,在记忆、领会、运用的基础上,让教学内容富有弹性。让出学习空间,延展了课堂的广度,赋予了课堂育人的温度。

2.巧设学习支架,丰富学生探究手段

巧设学习支架,能有效地将学习主动权逐步转移给学生,促进高阶思维发展。

(1)搭建资源型学习支架,在补充融合中学习。在教学《七律·长征》时,为了突破诗歌“感情基调”的确定,我们链接音乐学科,唤醒学生在音乐学习中掌握的知识,为后面确定感情基调进行了有效的铺垫。学科重新融合,二度转化,实现结构和功能在教与学方向的优化。为了突破对诗歌关键内容的理解,在课堂上补充了巧渡金沙江的文字资料和飞夺泸定桥的视频资料,让学生在有限的课堂时间里,借助资料直观感受两场战役,感受红军在困境中展现的智慧和无畏。

(2)搭建交流型学习支架,在交互协作中学习。从教学需要和学生实际出发,借助交互多媒体构建轻松的学习空间,让学生在师生互动、生生互动中学习《七律·长征》,在理解“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”中描述的长征路途的艰难和红军的不怕难时,学生在多媒体上画出了解到的五岭和乌蒙,再画出毛主席眼中的五岭和乌蒙,简单的线条一下子形成了强烈的视觉冲击,诗句和情感的理解迎刃而解,学生由传统的“旁观者”变成“参与者”,体会到了学习的快乐。

让出教师的“教”,变教为学,引导学生一起走向课堂的深度学习。

3.整体建构情境,以终为始提升能力

(1)在情境中明确任务,让学习有的放矢。学习活动的设计能突出学生在课堂中的主体地位,充分唤醒、激活、调动学生已有的认知结构,重构与之相关的思维模式,使教学过程真正成为学习过程,从而提升其语文核心素养。

执教《七律·长征》时,我们把握诗歌特点,通过一以贯之的真实情境创设,为学生营造语言文字运用的“磁场”,以语文实践活动为主线,以学习任务为载体,将三个指向朗读的递进式活动——“整体感知,初探感情基调”“情感入手,读出磅礴气势”“创意朗读,欣赏毛主席诗词”贯穿教学始终,单篇课文教学中将三个子任务连成任务群。

(2)在活动中展示能力,让提升真实可见。在真实情境中,让学生自主选择表现的形式(配音乐、加插图、配合手势)和编排形式,主动寻找小伙伴进行彩排,实现了“课堂即生活,学习活起来”的教学主张。学生用自己多种形式的朗读外显了学习成果,综合能力得到了提升,核心素养得到落地。

让出了课堂舞台,教师从“自编、自导、自演”变成专心做好“编”和“导”,增强课堂的活力,让学生乐学、好学。

《七律·长征》教学设计

教学目标:

1.创设毛主席诗词诵读会的情境任务,开展“整体感知”“情感入手”“创意朗读”三个递进式的活动,理解诗句大意,体会诗句情感。

2.借助不同形式的朗读,加深对诗歌内容的理解和情感的体验。

3.诵读毛主席系列诗词,感受工农红军大无畏的革命乐观主义精神。

课时安排:1课时。

教学过程:

发布学习任务

我们班准备开展诗词诵读会,以“诵读毛主席诗词 聆听历史的声音”为主题,从读一首诗开始,走近一个伟人,了解一段历史,感受一种精神。今天我们一起学习诵读《七律·长征》,齐读课题。这节课,我们将通过完成这三个活动,诵读好毛主席的诗歌。下面我们就一起走进诗歌,初探感情基调。

(设计意图:2022年版课标强调从学生语文生活实际出发,创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务。创设真实的任务情境,诵读革命诗词,学生在“做中学”“用中学”“创中学”,语文核心素养在不断“做事”中得以提升。)

活动一:整体感知,初探情感基调

1.勾连文体,读出诗歌节奏。

(1)初步了解诗歌文体。

(2)指名读,每人读一联,组织其他同学认真听。

(3)组织学生评价是否读准字音,重点关注“五岭”和“征、等、腾、磅、横、更”的后鼻音。

(4)感受律诗颔联和颈联对仗工整的特点,师生合作对一对。

(5)小结:关注对仗,我们可以更好地读好诗歌的节奏。

2.个性体验,初探感情基调。

(1)过渡语:诗歌和音乐都是表达情感的作品,听一听这段音乐,什么情感?(播放音频)

《牧民新歌》——欢快地

《渔舟唱晚》——闲适地

(2)不同的音乐有不同的情感,不同的诗歌也有不同的感情基调。《七律·长征》的感情基调是什么?

(3)小结:刚才我们初读了诗歌,有了这些情感体验。诗歌的感情基调是对这首诗的整体把握,那《七律·长征》这首诗的感情基调究竟是什么呢?让我们一起走进学习活动二,确定感情基调。

(设计意图:诗歌和音乐有交融性,学生对音乐作品所表达的情感有一定了解,让学科重新融合,二度转化,实现结构和功能在教育学方向的优化,更好地帮助学生了解朗读时可以用声音的变化来表达诗歌所蕴含的丰富情感。读好诗歌需要确定感情基调,这对学生来说是有一定的难度的,学习初始,尊重学生个性的阅读体验,让他们在朦胧感知诗歌内容的基础上,初探诗歌的感情基调。)

活动二:情感入手,读出磅礴气势

1.自主合作探究,初定诗歌感情基调。

(1)小组合作学习。

过渡语:课前,我们进行了预习,结合资料,阅读理解了诗歌,接下来,让我们进行合作学习。请同学来读读合作要求。

合作要求:

①讨论这首诗的感情基调,用一个词语概括出来,从“山水”和“精神”两个方面说出理由。

②小组分工,做好汇报交流。时间:4分钟。

(2)全班交流汇报。

小结:刚才通过交流,我们关注了大山大河,感受到了红军无所畏惧和积极乐观的精神,初步确定了感情基调是大气的、豪迈的,那这样的体会该怎么读呢?其实课后题就给了我们提示(读出磅礴的气势),那就让我们来试一试。

2.深入探究,确定感情基调。

(1)读磅礴山水。

引读:五岭逶迤、乌蒙磅礴、金沙水拍、大渡桥横、岷山千里雪

小结:看,大山大河的磅礴气势便浮现在我们眼前,回到诗歌再读一读。

拓展:像这样的大山大河还出现在毛主席其他诗词当中。(出示)

《清平乐·六盘山》(六盘山)

《念奴娇·昆仑》(昆仑山)

《渔家傲·反第二次大“围剿”》(赣江)

(2)感磅礴精神。

此时此刻,这些山水给我们带来什么感受?

在毛主席的笔下比山水更磅礴的是红军的精神。那毛主席是怎样把这种精神表现出来的?让我们回到诗歌《七律·长征》看看,毛主席诗词在写作上有什么特点?你是从哪一联发现的?

首联:

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

预设:关注这一联对整首诗歌的高度概括作用。

颔联:

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

预设:组织学生用简单的线条分别画出我们和毛主席眼中的五岭、乌蒙山的样子,并说说自己的发现。

引导学生感受修辞,从文字表面走到文字背后,并读一读。

小结:这样读出局部的变化就更能感受到红军的乐观无畏,让我们读一读。

颈联:

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

预设:组织学生借助文字和视频重温巧渡金沙江和飞夺泸定桥这两场战斗,思考:同样是胜利的战斗,红军的心情一样吗?

组织学生分享感受并相机指导朗读。

朗读指导:这两场战役,一个是智慧,一个是勇敢;一个赢得轻松,一个胜得艰难。诗歌通过这样的对比,就想告诉我们:红军无论遇到什么困难,都无所畏惧。读出这样的感受和体会。

小结:通过刚才的学习,我们感受到了毛主席善用对比、夸张的手法来赞颂革命的精神,尽显伟人胸襟。我们来一起诵读。

(设计意图:基于学情,以学定教,以预习作业为依托,创造学生自主学习空间。搭建学习交流平台,聚焦“感情基调”,引导学生抓住诗歌语言特点,探究诗歌的“意象磅礴”和“精神磅礴”,充分唤醒、激活、调动学生已有的认知结构,变教为学,使教学过程真正成为学习过程,从而提升其语文核心素养。)

活动三:创意朗读,欣赏毛主席诗词

1.呈现诗歌创意诵读的方法。

(1)过渡语:同学们,通过活动一和活动二的学习,我们确定了“豪迈”的感情基调,在这样的感情基调下体会到了红军的精神。通过局部的变化,读出了磅礴的气势。

(2)接下来我们就要走进第

三个小活动——创意诵读诗歌,那如何创意读好诗歌,你们有什么好方法呢?这一节课,我们就参考编排形式,自由组合,寻找搭档准备诵读《七律·长征》。

2.全班展示诗歌创意诵读。

(1)组织学生展示诵读。

(2)过渡语:1935年10月,红军胜利会师,毛主席回望这一年走过的山山水水,挥毫写下这首《七律·长征》。读。

(3)总结:毛主席的诗词是一部无可替代的宏大史诗,更为我们带来源源不断的精神力量。课下,让我们继续走近毛主席,走进这段革命岁月,用朗读与历史对话。

(设计意图:在一以贯之的真实情境中,让学生的学习真实发生,让学生的提升真实可见,学生用自己多种形式的朗读外显了学习成果,综合能力得到了提升,核心素养得到了落地。)

3.课后作业。

继续学习毛主席诗词,运用所学方法进行品读和诵读,筹办毛主席诗词诵读会。

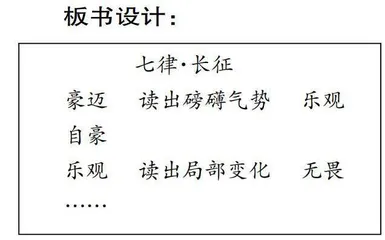

板书设计:

(作者单位:重庆市九龙坡区石新路小学)

责任编辑 郝 帅