革命文化主题课文教学设计与评价策略

作者: 杜春蕾

长期以来,革命文化主题课文的教学都是一线教师的难题。究其原因,是课文中体现的革命精神很难让生长在和平年代的学生产生情感共鸣。因此,教学革命文化主题的课文时,学生对课文的理解很容易停留在表面,甚至有时候,学生对黄继光、邱少云、董存瑞这些英雄人物的牺牲和毛泽东、周恩来、朱德这些革命领袖的情怀不但不能理解,还会表现出不解,这显然与教材编写的初衷背道而驰。那么,在2022年版课标背景下,如何进行革命文化主题课文的教学,并实现“教-学-评”一体化?就成为摆在一线教师面前的一个难题。

为了解决这个难题,笔者与团队成员结合目前的小学语文教材,开展了一系列的教学实践。相较于单元整体教学,“一篇一个情境,一篇一个任务”的小范围教学设计对于一线教师来说比较易于把握,其研究成果也更易于推广,因此,我们的教学设计也是以单篇课文为研究对象而展开的。我们通过大量的教学实践,找到了一条革命文化主题课文学习的设计路线,并在整体情境创设和“教-学-评”一体化方面进行了初步的探索,现一并整理成文,以飨读者。

一、革命文化主题课文教学设计路线

这条兼顾革命文化主题课文的特点以及“教-学-评”一体化的设计路线可分为以下四步:

第一步:根据课文特点创设整体学习情境。

第二步:结合教学目标制订学习评价标准。

第三步:依据评价标准设计语文学习任务。

第四步:对照评价标准对学生的学习情况进行评价。

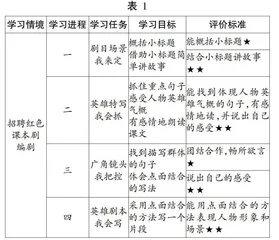

以六年级上册第二单元课文《狼牙山五壮士》教学为例,在设计这一课的学习任务时,我们先结合这篇课文栩栩如生的人物形象和点面结合的表达特点,创设了“学当红色课本剧编剧”的学习情境,然后结合“概括小标题,借助小标题简单讲故事”“抓住重点句子感受人物英雄气概,有感情地朗读课文”“体会点面结合的写法”“采用点面结合的方法写一个片段” 等一系列教学目标,制订了相应的学习评价标准。然后我们再以“如何让学生在评价中顺利过关”为导向设计了“剧目场景我来定”“英雄特写我会抓”“广角镜头我把控”“英雄剧本我会写”四个学习任务,让学生在完成学习任务的过程中按照评价标准达成本课学习目标。(见下页表1)

二、革命文化主题课文教学设计原则

设计革命文化主题课文教学,需要充分考虑2022年版课标关于学习任务群的相关要求和革命文化主题课文的特殊性,既能让学生在真实而富有意义的学习情境中学习、运用语言文字,又能让学生进入课文所创设的革命岁月情境,同时还要兼顾学习任务之间的内在逻辑关联。

(一)注重学习情境的真实性与实践性

“创设真实而富有意义的学习情境,凸显语文学习的实践性”是2022年版课标提出的四大教学建议之一。解读这条建议,可以知道一个好的学习情境首先得是“真实而富有意义”的;其次,这个学习情境还得“凸显语文学习的实践性”。简而言之,设计整体学习情境的时候需要充分地考虑学习情境的真实性与实践性。

1.创设真实而富有意义的学习情境。

2022年版课标反复强调“真实性”,是因为语文课程是实践性课程,学生学习这门课程就是为了学会运用国家通用语言文字。所以语文学习情境的创设必须源于学生生活中语言文字运用的真实需求,服务于解决学生现实生活中的真实问题。这种“真实需求”“真实问题”就是我们创设语文学习情境的重要衡量标准。

由是观之,当我们教学《八角楼上》一课时,“在联合国大会上介绍八角楼”就不是一个好的学习情境,因为这个情境脱离了学生的真实生活,不能激发起学生学习的兴趣和动力;而“把八角楼的故事讲给爸爸妈妈听”则是“学生生活中语言文字运用的真实需求”,也是他们需要解决的“现实生活的真实问题”。对于学生来说,给爸爸妈妈讲八角楼的故事是他们确实要解决的问题,这个问题解决好了,他们从爸爸妈妈那里收获的赞赏与肯定也是真实的。这一系列的“真实性”,会推动学生认真学习、克服困难、顺利完成本课的学习任务,所以,在这一课的教学中,“把八角楼的故事讲给家人听”就是一个很好的学习情境。

2.创设能凸显语文学习实践性的学习情境。

“实践性”不仅是创设学习情境的重要标准,也是语文课程的基本特点之一,因此,在语文教学中,教师创设学习情境需要考虑情境的实践性,这种实践性的情境不是教师闭门造车造出来的,而是需要教师更多地“利用无时不有、无处不在的语文学习资源与实践机会”顺势创设出来。

“无时不有、无处不在的语文学习资源与实践机会”从何而来?其实,校园处处皆语文,学校里开展的很多活动,比如征文、朗诵、演讲、解说、讲故事、演课本剧……我们的主张是:把这些活动进行整体规划,当作语文学习的资源和语文实践的机会,与学生的语文学习结合起来,创设指向语文实践活动的学习情境。比如,学校举行“诗词朗诵大赛”,六年级的老师就顺势在《七律·长征》的教学中创设“学当小小朗诵者”这个学习情境,带领学生以课文为蓝本,从感受韵律到体会感情,再到感受精神,一点一点教会学生入情入境地朗诵。学生学完这一课,无论是想要去朗诵《七律·长征》还是其他诗词,都可以轻松应对。一举多得,何乐而不为?

(二)适当穿插背景资料帮助学生进入学习情境

革命文化主题课文离学生生活的时代较远,里面涉及的历史事件不被今天的小学生所了解,这样的学情导致学生很难对课文里的人物产生情感共鸣,也很难深切感受到人物的精神品质。

为了解决这个问题,我们主张在革命文化主题课文的教学中适当穿插相关的背景资料,这个“适当”体现在两个方面:

1.采用适当的方式呈现背景资料。

革命文化主题的课文涉及的文字资料、图片资料和影像资料都很丰富,教师在教学的时候有很大的选择空间,但是选择太多也容易陷入两难,同一个内容是用图片、文字还是视频形式呈现?图片要选哪些?文字要如何取舍?视频资料要截取哪一段?都很考验教师的功力,需要教师依据教学需要,选择合适的呈现方式。

比如《七律·长征》这一课,可用的背景资料堪称浩渺,但我们根据教学需要只选择了三个资料:一个是长征概况资料,一个是“巧渡金沙江”的资料,还有一个是“飞夺泸定桥”的资料。教学时,长征概况资料放在课前,采取让学生“说说对长征有哪些了解”的方式,让学生畅所欲言,既拉近了学生与文本之间的距离,让学生迅速进入本课的学习情境,又不给学生以太多的干扰信息;在教学过程中,因为“巧渡金沙江”的资料要强调的是“巧”,所以这部分我们选择了用简洁的文字讲清红军的战略部署,让学生沉下心来边读边想,细细体会红军的谋略;“飞夺泸定桥”是一场非常惨烈的战斗,战斗的惨烈程度、红军的行军速度之快很难用文字描述出来,所以我们就截取电影里的镜头来展现红军战士“飞夺泸定桥”的场面,让学生直观、形象地感受到红军战士英勇顽强、不怕牺牲的精神。

2.抓住不同的时机适当运用背景资料。

背景资料呈现的时机对教学的效果起着至关重要的作用,时机不对,往往事与愿违,时机对了,则能起到事半功倍的效果。

革命文化主题的课文往往涉及重大的历史事件,如果对这些历史事件一无所知,学生就没有办法进入本课的学习情境。在这种情况下,背景资料的出示就要放在课前。因此,学习《狼牙山五壮士》之初,我们要先让学生对抗日战争有一个大体的了解;学习《朱德的扁担》之前,我们要让学生对会师、敌军封锁湘赣两省的背景有个大致的了解;学习《八角楼上》之前,我们要让学生对井冈山的艰苦岁月有一个初步的了解……上课伊始补充适当的背景资料,可以让学生更顺利地进入课文创设的情境之中,为后面的理解感悟打下良好的基础。

随着学习的深入,学生往往需要更清楚地知道事发当时的具体情况,此时补充相关资料,可以帮助学生更好地理解关键词句、体会人物的品质。比如《为中华之崛起而读书》一课,在学习“周恩来在奉天”部分时,为了让学生理解周恩来的爱国情感,我们加入了帝国主义国家瓜分中国的相关图片资料和文字资料,让学生直观地了解时代背景,切实地感受到周恩来当时的心情。

(三)注重学习任务之间的内在逻辑关联

语文学习任务群里各个学习任务之间要有内在逻辑关联是2022年版课标反复强调的内容,这个“内在逻辑关联”要怎么理解呢?我们认为:一篇课文的若干个学习任务之间不应该是各自独立、互不相关的,而应该是层层递进、向着一个共同的学习目标不断推进的,这种层层递进、不断推进的关系,就是课标反复强调的“内在逻辑关联”。

以《为中华之崛起而读书》为例,要设计好这一课的教学,不妨先考虑一下教材编排这篇文章的意图是什么。是单纯地给小学生讲周恩来小时候树立远大志向的故事吗?当然不是。在了解故事的基础上,还要能够激发起学生对周恩来这种为祖国兴盛和民族振兴而学习、奋斗的革命精神的崇敬之情。然而学生产生崇敬之情就算完成学习目标了吗?这显然是不够的。让学生心怀祖国、树立远大的理想才是教材编排的意图,也是本课的终极目标。因此,在设计这一课的教学时,我们就设置了三个梯度的学习任务:

任务一:读伟人故事。这个任务解决阅读教学的低阶目标,即学习本课生字词,关注主要人物和事件,概括课文讲述的三件事,梳理文章的主要内容等。这个目标是完成后续所有学习任务的基础。

任务二:悟爱国精神。这个任务是联结任务一和任务三的桥梁,因为只有阅读障碍扫除了,课文内容理顺了,才能带着学生品读词句,了解周恩来立下“为中华之崛起而读书”这一志向的原因,感受周恩来崇高的形象,继承和弘扬革命文化精神。只有这个任务完成了,任务三才能提上日程。

任务三:树远大志向。这个部分我们选择让学生用小练笔的方式展示自己的远大志向。这是本课的终极任务,这个任务是建立在任务一和任务二之上的。

这样的三个学习任务,表面上目标不同,实际上却由“立远大志向”这个终极目标暗暗串联在了一起。我们认为,它们之间的这种关联性就是2022年版课标提倡的“内在逻辑关联”。

三、如何实现语文学习任务群的“‘教-学-评’一体化”

2022年版课标在“评价建议”部分提出了要注重过程性评价的主张,并明确指出:“课堂教学评价是过程性评价的主渠道。教师应树立‘教—学—评’一体化的意识,科学选择评价方式,合理使用评价工具,妥善运用评价语言,注重鼓励学生,激发学习积极性。”

因此,我们在设计语文学习任务时,必须把“在教学过程中体现‘教—学—评’一体化”这个理念结合进去,具体到革命文化主题课文学习任务的设计,我们发现在“学习情境创设”环节就把评价标准告诉学生,然后一以贯之地在学生的学习过程中以这一标准去评价学生的学习,能起到非常好的激励作用,推动学生的学习进程。

比如在教学《七律·长征》的时候,我们结合这一课的整体情境“评选诵读能手”,设计了评价标准(见表2)。

然后通过活动一“初读七言律诗,感受诗歌韵律”环节指导学生初读课文、读准字音、读出节奏,达成评价表里的前三个目标;通过活动二“探寻感情基调,读出磅礴气势”引导学生深入阅读,体会情感,达成“读出气势”这个目标;最后通过活动三“诵读七言律诗,感受长征精神”这个环节,引导学生从字里行间感受红军长征的精神,通过入情入境的朗诵把这种感受表现出来,并在反复诵读的过程中最终达成“脱稿朗诵”这个目标。在教学过程中,我们结合这个评价标准,运用教师评价、学生自评、同桌互评等多种方式对学生的学习过程进行评价,通过多元立体的学习评价推动学生的学习进程。

(作者单位:江西赣州市安远县九龙小学)

责任编辑 张 茹