新工科背景下以成果为导向的课程教学改革与实践

作者: 李昌丽 冷杰雯 姜莉莉

[摘 要] 基于“环境监测”在高校环境科学与工程领域中的重要作用,结合新工科建设中高等教学对学生综合素质培养的要求,以学生学习成果为导向,明确学习目标,重构教学内容,优化教学方法,强化实践环节,灵活评价模式,注重实习环节,将“环境监测”课程贯穿大学学习的全过程,深化学生对环境监测及环境学科的认识,切实提高学生利用环境监测知识解决复杂环境工程问题的能力,为后续专业课程的学习奠定良好的基础。

[关键词] 新工科;成果导向;“轻教学”;教学改革

[基金项目] 2022年度营口理工学院教育教学改革项目“新工科背景下以成果为导向的《环境监测》课程教学改革与实践”(JG2022014);2022年度教育部产学合作协同育人第二批立项项目“新工科背景下基于产教融合的环境类应用型人才培养模式研究”(220904807232253)

[作者简介] 李昌丽(1981—),女,内蒙古赤峰人,硕士,营口理工学院化学与环境工程学院副院长,副教授,主要从事环境学、环境监测研究;冷杰雯(1992—),女,辽宁营口人,硕士,营口理工学院化学与环境工程学院实验师,主要从事河流水流域管理及水污染控制研究;姜莉莉(1984—),女,辽宁营口人,博士,营口理工学院化学与环境工程学院副教授,主要从事生物基化学品转化研究。

[中图分类号] G642.3 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)10-0082-04 [收稿日期] 2023-01-29

自2017年初教育部开展新工科建设以来,各级政府、高校和相关企业都在积极探索如何推进新工科建设[1]。综合“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”等可知,新工科之“新”是开展新工科研究与实践的重要内容,新工科是在新的历史环境下应新经济之呼唤应运而生的,是一种全新的工程教育理念[2-3]。

新工科背景下的工程教育理念倡导产出导向、学生中心,在人才培养中,根据培养目标和全体学生毕业要求的达成进行教学内容安排及教学资源的合理配置,专业性教学设计和教学实施以学生接受教育后所得的学习成果为导向[4-5]。如何以未来工程人才、应用型人才所需的素质能力为目标,建立以成果为导向的培养要求,是当前在转型背景下,高等学校教育应重点考虑和亟须解决的问题[6]。课程在学校教育中具有核心地位,是人才培养蓝图的具体体现,是实现教育目的与培养目标的基础,新工科背景下开展以成果为导向的课程教学改革刻不容缓[7]。

“环境监测”是环境类本科生的专业核心课程,包含40学时理论和24学时实验,具有综合性、实践性、时代性和创新性,在学科课程体系中占有重要的地位,是“环境影响评价”“水污染控制工程”“大气污染控制工程”等后续课程的基础课。学生在“环境监测”课程中获得的学习成果,对其后续专业课程的学习和未来环境相关工作能力的提高至关重要。

一、课程教学中的“痛点”问题

“环境监测”课程覆盖知识面较广、专业面较宽,涉及数学、物理、生物、化学等多个学科。课程的主要内容是水、气、固、噪等各环境介质中各污染物的监测方法,不同的污染物或同一种污染物都具有多种测定方法,因而该课程内容较多,各章节内容相对独立,缺乏联系。基于对“环境监测”课程的多轮授课体会和学生学情分析,归纳出以下三点授课难题:(1)课程教学内容多,知识零散,不利于学生消化吸收。(2)抽象知识难以理解。(3)课堂模式为传统讲授式,学生的学习积极性较低。如不解决以上授课难题,会导致学生对知识的掌握仅停留在零散认知阶段,学生表面上能熟练掌握理论,但实质上没有真正掌握不同章节知识间的内在联系,不能做到融会贯通,不会综合分析应用,不能较好地指导实践。

二、课程教学的改革思路

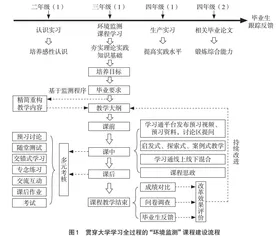

在课程实施中,“环境监测”课程贯穿学生近四年的大学学习,教学设计与教学活动均围绕以学生为中心来开展。课程建设流程图如图1所示,从认识实习对环境监测产生感性认识,到生产实习的环境监测岗位实践,从基于环境监测岗位教学内容的重构、教学方法的改进、实践环节的强化、考核方式的多样化、思政元素的挖掘等方面,在学生成果导向教育理念的全过程指导下,关注学生学习效果,最终培养学生适应社会、适应未来的综合能力。

三、课程教学改革与实践举措

(一)培养学生对环境监测的感性认识

在环境专业学生二年级第一学期开展的认识实习中,安排2~3个环境监测相关企业,让所有学生到环境监测工作岗位进行实地参观,使学生对未来环境监测工作情景有所了解,培养学生对环境监测的感性认识,增加对将要从事的职业岗位的初级认识,激发学生学习“环境监测”课程的兴趣。

(二)依据监测岗位典型工作任务和工作流程,精简重构教学内容

环境监测具有监测方法原理复杂、内容更新速度快、实践性强的特点,但按照40学时的教学计划,较难完成相应的教学任务。因此,要在有限时间内,根据课程教学要求与学习目标,依据监测岗位典型工作任务和工作流程,进行教学内容的精简与重构,构建“水”“气”“固”“声”各环境要素监测为主的模块化知识体系,各知识模块分解为基于监测程序的典型教学环节。通过对每个知识模块的学习,学生似亲自经历“完整的监测岗位工作过程”。通过整合和精简教学内容,易让学生更容易抓住重点,并养成勤于思考的习惯。

(三)优化启发式教学,使抽象知识易于理解

启发式教学是将传统教学的“授人以鱼”转化为“授人以渔”的一种教学手段,旨在培养学生对新知识融会贯通的思维和接受新信息的整合学习能力。在抽象的理论知识讲解中,采用启发式案例分析的教学手段,能够让学生由浅入深地理解重点知识。如在学习水样采样点布设知识点时,面对湍急的河流,学生一定会想:“弱水三千取哪瓢?”无法想象如何在三维流动的河水中科学地确定采样点,取到具有代表性的水样。在课堂讲解中,首先,让学生结合立体几何的知识,从魔方说起,确定正方体的中心,启发学生根据从魔方对角面(或平分面)—对角线—中心点确定正方体中心的实际案例,并用从面—线—点的原则,通过布设监测断面—采样垂线—采样点的方法,确定采样点。最终,让学生真正理解采样点布设的原则和方法,也掌握监测工作中的一个关键工作要领。

(四)强化实践教学环节,提高学生的综合实践水平

为了提高学生利用环境监测知识解决复杂环境问题的能力,突破传统的“照方抓药”式化学实验教学方法的局限性,“环境监测”实验项目摒弃了传统单一的项目化实验教学,全部调整为综合性和设计性实验,开展包括环境监测所有主要工作任务、贯穿环境监测全过程的监测实验。带领学生走出实验室,通过开展校园醉心湖水环境质量和校园空气质量监测项目,让学生系统掌握环境监测的一般过程和主要工作任务,亲自经历“完整的监测岗位工作过程”,让实践教学环节真正成为加深理论知识理解、理论教学的归宿。

(五)注重评价方式的灵活性

以学习目标达成为产出,在教学中全过程关注学生的学习状态,并通过循序渐进的考核内容,全面客观地反映学生学习业绩,从而引导学生自主学习,不断探索,提高自身综合运用知识的能力和创新能力。在课程考核中,摒弃传统的终结性评价模式,采用平时成绩(40%)+期末考试(60%)的过程性考核方式。在课堂教学中,采用学习通平台预习任务下达+问题、随堂练习、课堂互动、一分钟随笔、课后作业+互评、阶段性考核等多元化评价模式,注重线上线下相结合的过程性评价,实现从学期初到学期末全过程关注学生的学习情况。同时,注重课堂评价对课堂教学质量的提升,在课堂教学中,利用学习通平台进行在线课堂提取练习、交错式学习、专念练习等,采用选择性反应式评价、论述式评价、表现性评价和交流式评价提升课堂教学质量,促进学生更好成长。

(六)重视生产实习环节

“环境监测”课程是具有实践性的专业核心课程,学生通过参加一线的监测工作,夯实了环境监测理论知识。为了进一步提高学生的实践能力,环境专业与营口市多个环保企业建立合作关系,建立的多个校外实习基地为学生提供了全面的生产实习平台。学生通过前往监测岗位的顶岗生产实践,能够深入了解前沿监测技术、最新的监测法律法规等信息。利用进企业实习的机会,学生能够更多地接触到实际的监测工作,熟知监测流程和指标、掌握监测仪器、学习操作技巧。生产实习课程,不但可以帮助学生将环境监测理论知识与实践紧密结合,还有助于缩短学生毕业后进入工作岗位的适应期,使学生快速地融入工作岗位。通过生产实习,学生与实习企业建立了紧密的联系,毕业后部分学生直接与企业签订就业协议,成为环境监测环保工作人员。

(七)强化课程思政,做到润物无声

通过天津港爆炸的现场应急监测、松花江污染的事故监测、新冠病毒气溶胶传播途径的确定等实例,让学生体会监测工作与生活息息相关,并认识到监测工作需要科学严谨、实事求是等科学精神,将蕴含在环境监测中的德育元素融入课程知识模块中,强化显性思政,细化隐性思政,实现环境监测与德育融合,将德育渗透、贯穿教育教学全过程,构建全课程育人格局。在课堂教学中,结合社会、生活实际,将思政故事融入课堂中,对学生进行思政教育,积极引导当代学生树立正确的价值观、文化观,为中国特色社会主义事业培养合格的建设者和可靠的接班人提供润物无声的保障。

四、课程教学改革取得的成果

(一)学生学习效果显著提升

在课堂教学中,充分运用课堂提取练习、交错式学习等“轻教学”的教学策略和引导式的教学理念,通过提问旧知识,引导学生独立思考,建立新旧知识间的联系,调动学生的主观能动性,让学生能够从旧知识中感悟新知识,做到新旧知识融会贯通,提高举一反三、分析问题和解决问题的能力,把知识学活,即不仅学会,还要学会用,使学生的思维处于活跃状态,并在教师的引导下不断闪现出智慧的火花。在2022—2023学年第一学期课堂提取练习中,学生的答题正确率大于80%,95%以上的学生能够按时完成课后作业,且成绩平均分大于90分。通过多种考核和评价方式,90%以上的学生能够突破重点及难点,平时考核能达到90分以上,基本达到预期目标。培养的学生参加了第四届全国大学生市政环境类创新实践能力大赛,参赛实验项目为“水中高锰酸盐指数的测定”,获东北赛区化验赛三等奖1项。

(二)教师教学能力得到提升

近三年,团队教师主持参与教研科研项目10余项,其中获得省级教学成果一等奖1项,校级教学成果三等奖1项,校级教案评比一等奖1项,校级说课比赛三等奖1项。

(三)学生评价反馈较好

通过麦克思教学质量管理平台调查学生的评价反馈,发现2022—2023学年第一学期(本学期)主讲教师的总得分为97.65,教学获得学生的高度认可。

结语

“环境监测”课程经过几年“学生中心、成果导向”的教学改革实践,实现了从传统课堂向智慧课堂、知识课堂向能力课堂、灌输课堂向自主课堂、封闭课堂向开放课堂的转变。在今后的教学过程中,高校要充分利用现代化信息技术,引导活跃度不高、参与感不强的学生,调动其自主学习的积极性,为后续课程的学习奠定良好的基础。

参考文献

[1]孙新波,李继蔚.基于“PBL+翻转课堂”的混合式教学设计实践[J].教育教学论坛,2022(39):89-92.

[2]白晓龙,花海蓉,姚进一,等.产教融合背景下“环境监测”课程教学改革与实践[J].职业技术,2022,21(3):20-25.

[3]王锋文,张思远,宋福忠,等.基于OBE理念的研究生课程教学改革与探索:以现代环境分析测试技术为例[J].高等理科教育,2022(2):48-53.

[4]王丹丹.基于工程教育认证的环境工程人才培养模式改革的探讨[J].课程教学研究,2019(4):56-57.

[5]岳正波,李平,王进,等.以学生能力培养为核心的环境监测课程改革与实践[J].大学教育,2019(10):85-87.

[6]吕新广,张元标,林勤保,等.新工科背景下以成果为导向的包装工程专业教学改革与实践[J].包装工程,2019,40(S1):103-107.