基于协同理论的文体旅产业学院建设与实践探索

作者: 陈哲 王艳 刘晓莉

[摘 要] 产业学院是由高校专业院系与行业知名企业建立的、实施与产业链对接的专业设置和人才培养以及科研创新、服务于某个行业企业的具有健全的独立运行机制的新型办学机构。产业学院作为地方性应用型院校转型的重要抓手,打破了传统的人才培养模式,打通了教学与就业的通道,整合了教育教学资源,是产教融合一体化的新组织形态。基于协同理论,结合西安成为特色型消费中心城市的政策背景,以西安欧亚学院为例,从人才培养、师资培养、实习就业平台搭建、管理机制等方面,探索了文体旅产业学院的建设实践,全面阐述了文体旅产业学院在应用型本科院校建设的实践应用。

[关键词] 文体旅产业学院;协同理论;建设路径

[基金项目] 2018年度西安欧亚学院校级重点课程建设项目“体育经纪人”(2018KC026);2021年度西安欧亚学院科研创新团队“城市体育智慧化团队”(2021XJTD08);2022年度陕西省高等职业教育、应用型本科教育理论与实践研究项目“产教融合背景下现代产业学院协同育人探索与实践”(2022HZ1435);2023年度西安欧亚学院校级教改课题“基于产教融合的应用型文化旅游现代产业学院协同育人模式研究”(2023YB004)

[作者简介] 陈 哲(1987—),男,陕西西安人,硕士,西安欧亚学院工商管理学院讲师,主要从事体育产业管理研究;王 艳(1981—),女,陕西西安人,学士,西安欧亚学院工商管理学院副教授,主要从事教育管理与大数据分析建模研究;刘晓莉(1980—),女,陕西渭南人,硕士,西安欧亚学院工商管理学院教授,主要从事旅游教育、旅游企业管理研究。

[中图分类号] F592;G647 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)10-0129-04 [收稿日期] 2023-01-16

一、文体旅产业学院建设背景

(一)区域产业发展的需要

西安作为国家中心城市,将打造万亿级文化旅游大产业,建设国际会展名城、世界赛事名城,整个产业链对文体旅产业融合的要求越来越高,产业发展呈现快速发展、交叉融合的特征,文体旅产业融合型人才和技术技能人才需求呈迅速递增趋势。

(二)培养学生文体旅产业职业能力的需要

文体旅产业学院进行深度产教融合,达成双主体育人、双导师教学、双身份学习、教学内容与岗位标准对接、教学场景与企业运营对接、教学培养效果评价标准与行业企业标准对接的人才培养成效,为文体旅企业培养高质量应用型人才[1]。

(三)解决校企合作模式发展困境的需要

地方性应用型本科院校文体旅管理类专业校企合作模式发展困境主要体现在三个方面:管理类专业特点制约、缺乏有效激励、师资建设障碍,这些发展困境必须引入融合度更高的产业学院来解决[2]。

(四)文体旅相关专业转型发展的需要

在文化、旅游、体育、会展融合发展的背景下,跨界复合型人才的需求量加大,靠传统单一的专业人才培养已经难以满足企业需求,须通过复合型人才培养(学科+专业)和校企深度融合相结合,改善企业发展过程中文体旅复合型人才缺乏的难题。

二、理论基础

“协同”一词在英文中有cooperation、collaboration、synergy、coordination等多种表述,在《汉语大词典》中的解释,是齐心协力、互相配合的意思。1971年,联邦德国斯图加特大学教授、著名物理学家赫尔曼·哈肯(Hermann Haken)在系统论中最早提出了协同的概念,是指各个子系统通过合作同步、相互协调的方式,产生了联合作用,最终的结果是使整个系统产生了“1+1>2”的协同效应。

三、基于协同理论的文体旅产业学院建设框架

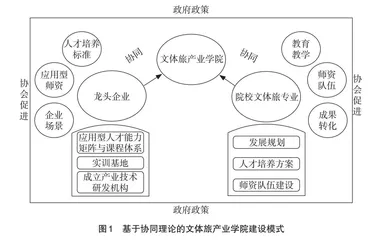

基于协同理论,文体旅产业学院作为深度产教融合系统,为了更好地发挥各子系统的最大效用,企业、院校、专业、行业协会等相关利益主体之间相互配合,将相关利益主体之间的优势资源进行共享整合,实现协同效应,并达成新的稳定性组织结构和系统,确保学科之间、专业之间、学校与企业之间、学校与社会之间形成合力,实现效益最大化[3]。

文体旅产业学院的不同主体主要包括政府、行业协会、学校、企业、专业、专业群,具体协同关系如图1所示。

四、文体旅产业学院建设路径

西安欧亚学院文体旅产业学院依托旅游管理专业群,围绕数字文体旅产业开展专业建设,聚焦数字文体旅产业,培养高素质应用型人才。基于协同理论,文体旅产业学院发挥最大聚合力,实现高质量人才培养目标[4]。

(一)建立产业学院画像

画像一:产业教育新高地。文体旅产业学院以培养应用型、复合型及创新型人才为己任,提供文体旅产业学院所学的产品策划与设计、打造周边业态整体运用的操盘手。

画像二:产业人才汇聚池。产业项目与人才培养无缝对接,培养爱岗、适岗、胜岗的产业人才。

画像三:企业成长发动机。提供产业转型升级所需人才,帮助老员工经验传承与学习创新,将产研结合进行技术创新升级,打造产业集群形成区域产业特色。

画像四:创新创业孵化器。设立产教融合基金,落地转化创新技术成果,孵化科技创新项目,成立产业发展课题小组。

(二)明确产业学院人才培养模式

文体旅产业学院将围绕文体旅应用型人才培养的目标,采取如下人才培养模式。

1.菜单式构建人才培养方案。文体旅产业学院将产业服务植入人才培养过程,在人才培养上采用菜单式构建方案,将专业群嵌入复星旅文产业链条中,课程设计对标企业实践环节,课堂引入真实产业工作情境、导入真实工作任务、导入绩效考核体系,将学生的能力水平与任务难度匹配,构建产业学院人才画像。

2.“1+1+1”三段递进人才培养模式。“1+1+1”三段递进是指:第一阶段,以基础理论教学为主,培养素养类、技能类和专业类能力;第二阶段,基于岗位的技能实训,通过产业案例和产业技术,通过岗位项目实训,培养岗位认知及岗位技能;第三阶段,以真实产业场景真实岗位锻造为基础,将学员以产业小组的形式,通过目标梯度效应逐步打造岗位能力及价值创造[5](如图2)。

(三)构建产业学院应用型师资培养体系

以产教融合型实践基地及创新服务中心为依托,通过基地建设及科研项目将教师与学生纳入培养体系中。培养多元型教师,通过产业学院课程建设及师资建设,培养教师的教学创新能力、社会服务能力,通过企业真实项目发展创新课题,达到培养多元型教师的目的,让教师可以成为行业高级咨询师、1+X认证讲师及创新创业导师等。

(四)搭建产业学院高质量实习就业赋能平台

文体旅产业学院以复星旅文集团产业生态链产业集群为基础,以度假村及酒店、旅游目的地、其他新业态为实践基地,通过“六个计划”即实习就业品牌驱动计划、认证培养计划、校园大使遴选计划、岗前训练营执行计划、轮转培养计划、专业技能培养计划来打造高质量实习就业赋能平台(如表1)。

五、文体旅产业学院管理体制机制建设

(一)构建产教融合可持续发展生态环境,做实文体旅产业学院治理体系

文体旅产业学院采取学校与企业双主体治理,有效整合学校、行业、企业等优势资源,落实教育链、产业链、创新链与人才链有效对接,深化产教融合校企合作,提升学校精准培养文旅产业急需的人才培养质量。

在文体旅产业学院治理体系的搭建过程中,一是要搭建文体旅产业学院组织架构,明确工作职责;二是要做实企业和院校的主体责任,全程参与招生、师资选聘、人才培养方案制订、教学场所设计等方面。

(二)共建多元治理基层组织,夯实产业学院治理结构

文体旅产业学院设置院长、常务副院长和企业副院长,院长岗负责协同政府、行业、企业各方资源,常务副院长负责日常工作,企业副院长主要对接企业和院校资源;设置教产组、学工组和综合组三个教学工作组;设置以工作室、活动中心和创业基地形式存在的实训与服务基地[6]。

(三)文体旅产业学院预期发展成效

成效一:文体旅产业学院打造多元型师资培养体系,制定行业职业能力认证标准,探索创新实践教学模式,要求所有文体旅产业学院的学生通过职业能力认证标准,进而推广职业能力认证标准,以期为其他院校提供借鉴模式。

成效二:打造区域整合资源组织和极具特色的文体旅专业群,通过产业学院将专业进行融合,形成专业群发展优势。

结语

(一)文体旅产业学院解决人才培养难题

文体旅产业学院为地方本科院校旅游管理相关专业转型发展提供了组织保障,可以打破校企合作产教融合的体制机制障碍,同时也能解决企业用人问题,推动旅游管理相关专业转型高质量发展问题。

(二)文体旅产业学院推进过程中仍有难点须突破

在文体旅产业学院推进过程中,在教师选拔、人才培养等方面仍存在一些难题亟须不断解决。文体旅产业教师的选拔标准、考核标准和培养体系仍须持续探索和不断完善;岗位标准如何转化为人才培养标准,如何与专业国家标准相统一均须在推进过程中不断探索和完善;学生选拔标准如何与企业招聘标准形成统一的有机结合体均也须不断完善,以循序渐进的方式实现文体旅产业学院的可持续发展。

参考文献

[1]鲍计国.建立产业学院的必要性研究[J].天津中澳应用技术大学学报,2020,10(5):33-37.

[2]王勇.普通本科转型高校“产教融合、校企合作”存在的问题及对策[J].职教论坛,2017(2):80-83.

[3]李宝银,汤凤莲,郑细鸣.产业学院的功能设计与运行模式[J].教育评论,2015(11):3-6.

[4]冯子芳.地方应用型本科院校深化产教融合的路径探究:以钦州学院为例[J].管理观察,2016(14):81-84.

[5]刘忠彬,郭辉,杨晓娟.产教融合背景的培养模式研究[J].职教观点,2018(29):24-27.

[6]励效杰.产业学院的制度逻辑及其政策意义[J].体制创新,2015(31):49-52.

The Construction and Practice Exploration of Sports and Tourism Industry College Based on Synergy Theory: Taking Xi’an Eurasia University as an Example

CHEN Zhe, WANG Yan, LIU Xiao-li

(Business Administration College, Xi’an Eurasia University, Xi’an, Shaanxi 710065, China)

Abstract: The Industrial College is a new type of school running institution established by the professional departments of colleges and universities with well-known enterprises in the industry, which implements the professional setting and talent training, scientific research and innovation, serves a certain industry enterprise, and has a sound independent operation mechanism. As an important starting point for the transformation of local application-oriented colleges, the Industrial College has broken the traditional talent training mode, opened the channel between teaching and employment, and integrated education and teaching resources. It is a new organizational form of integration of industry and education. Based on the synergy theory, combined with the policy background of Xi’an becoming a characteristic consumption center city, taking Xi’an Eurasia University as an example, this paper explores the construction practice of the Sports and Tourism Industry College from the aspects of talent training, teacher training, construction of internship and employment platform, and management mechanism, and comprehensively expounds the practical application of the Sports and Tourism Industry College in the construction of application-oriented undergraduate colleges.

Key words: sports and tourism industry college; synergy theory; construction path