基于“空间大数据+”的学科融合人才培养研究

作者: 刘萍 谢育珽 高宇 武鑫如

(太原理工大学 计算机科学与技术学院〔大数据学院〕,山西 太原 030024)

[摘 要] 多学科融合的“空间大数据+”创新实践旨在培养工程实践能力强、创新能力强、具备国际竞争力的高素质复合型应用人才。以空间大数据课程群建设为基础,以科技创新大赛为龙头,以学术交流为引导,以跨学科融合的工程实践为平台,以本硕结合、创新梯队建设为宗旨,通过课堂教学改革、教师积极引导、重点团队带动,培养学生的自主创新意识,建立以跨学科融合创新实践为支撑的“空间大数据+”学科融合人才创新实践能力培养的科学体系。

[关键词] “空间大数据+”;多学科融合;空间信息;人才培养

[基金项目] 2021年度山西省教育厅教改项目“基于S2S平台机器学习课程建设及其混合式教学探索与实践”(J2021110);2020年度山西省教育厅教改项目“空间信息新工科人才培养的改革创新与实践”(J2020043)

[作者简介] 刘 萍(1976—),女,山西忻州人,博士,太原理工大学计算机科学与技术学院(大数据学院)副教授(通信作者),主要从事水资源大数据与生态水文遥感研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)16-0169-04 [收稿日期] 2023-02-21

引言

当前,世界范围内新一轮科技革命和产业变革加速进行,综合国力的竞争愈加激烈。而工程教育与产业发展紧密联系、相互支撑。习近平总书记在清华大学考察时强调:“我国高等教育要立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局,心怀‘国之大者’,把握大势,敢于担当,善于作为,为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量。”[1]党的二十大报告也首次将科教兴国、人才强国、创新驱动发展三大战略一体谋划、一体推进,并指出人才是第一资源[2]。当前,新经济的发展对传统工程专业人才培养提出了挑战,高校要想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需,紧盯世界科技前沿,以实施“强基计划”为契机,深化高等教育综合改革,积极探索多维度考核评价模式,加快形成基础学科拔尖创新人才选拔培养的新机制[3]。相对于传统的工科人才,未来新兴产业和新经济需要的是工程实践能力强、创新能力强、具备国际竞争力的高素质复合型新工科人才[4]。

随着信息量的激增,大数据技术快速发展,成为支持社会治理科学决策和准确预判的有力手段,为在转型期的社会治理创新带来了机遇[5]。同时,空间信息技术进入了空前的发展时期,包含卫星通信、遥感(简称RS)、全球导航卫星系统(简称GNSS)和地理信息系统(简称GIS)等专业技术领域,其中后三者通常简称为“3S”技术,是空间信息技术的核心[6]。空间大数据是指带有位置坐标的数据,包括环境、资源、社会和经济等各个领域的一切带有位置坐标的数据[7]。空间信息技术在资源、环境、灾害等领域的信息化、定量化及区域和城市数字化体系建设中得到广泛应用,尤其在水利、地理等传统行业,更能凸显出空间信息技术的重要作用,而空间信息的发展离不开工程实践能力强、创新能力强、具备国际竞争力的高素质复合型人才。但是,由于受传统教育模式和体制的影响,学生的创新精神不足、创新能力跟不上时代的步伐,实践能力较弱,导致学校教育与社会在人才培养和需求方面的差距拉大。

山西省是一个能源大省,教育改革迫在眉睫[8],必须“以数字经济发展带动能源革命”,而这离不开具备新工科能力的“空间大数据+”人才,要培养这类人才,开展学科交叉融合的课程势在必行。依托空间信息大数据的研究应用,提高信息化的创新发展水平,是山西省实现转型发展的必然选择。将空间信息技术引入水利、电力、运输等传统行业,成为必然的趋势。因此,建立健全大学生科技创新实践能力培养的长效机制,对提升大学生的科技创新实践能力和促进我省传统行业的转型发展具有非常重要的意义。

目前,国内关于空间大数据专业化人才培养的教育改革研究少之又少,缺乏与其他新兴学科、技术的交叉融合,大数据的作用发挥不明显。因此,高校不但要传授大数据学科专业知识,而且要将空间信息技术落实到行业中。

一、空间大数据人才培养存在的问题

(一)专业局限性

大学专业存在各自为政的现象,学科分界严明[9],跨学科的专业较少,且缺乏合作与创新,没有相应的平台支撑,部分教师缺乏实际的实践教学经验,导致跨学科教学难以开展。专业的局限性还表现在科学研究领域与实践应用领域相脱节,科学研究领域着重学术方法的发展,实践应用领域注重实际应用的使用,这二者之间没有一个纽带使之联通发展,使得科学研究的最新成果不能及时应用于实践应用领域,跨学科专业难以开展教学,跨学科的空间信息人才更加难以培养。

(二)教学形式单一

大学高等教育普遍存在教学形式单一的问题[10],基本以“理论课+上机课”的模式进行,以教师“灌输式”的教学方式为主,师生之间缺少互动,限制了学生求知的积极主动性,降低了学生的自主学习能力。另外,学生对课堂内容的接受度不高,课堂气氛低迷。“空间大数据+”人才需要具备较强的工程实践能力、创新能力和国际竞争力,只采用“理论课+上机课”的教学方式满足不了现代社会对于“空间大数据+”人才培养的要求。

(三)跨学科教学制度不健全

跨学科教学在课程设置上易存在重视理论课程、轻视实践课程的现象[11],教师的教授以“灌输式”为主,学生虽作为学习的主体,但实践意识淡薄,更加注重理论学分。“学分驱动”的教学管理导致学生的理论知识和实践应用之间存在问题,一些学生缺乏实践动手能力,很难应对现实生活中复杂的工程问题。同时,师资力量是进行跨学科教学的一大难点[12],现如今大学年轻教师基本上实行的是“学校—学校”之间的转变,缺乏大型工程项目的实践经验,同时一些教师缺少跨学科教学知识储备,这就会降低跨学科教学的质量,最终导致人才培养质量下降。

二、教学改革措施

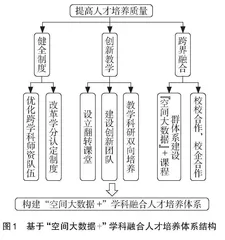

通过创新实践提升学生科技创新的积极主动性,构建基于“空间大数据+”的学科融合人才培养机制,营造良好的创新实践氛围,打造空间信息学科融合创新实践平台,培养一批工程实践能力强、创新能力强、具备国际竞争力的高素质复合型人才。基于“空间大数据+”的学科融合人才培养体系结构见图1。

(一)建立健全跨学科教学规范

1.改革学分认定制度,增加实践学分在整个学习生涯中的比重。从制度上要求学生参与实践学习,通过实践获得学分,以实际项目或案例为依托,以实践需求为导向,以创新就业和高水平竞赛为目标,以综合能力培养为核心,注重理论和实际问题的结合,提升学生的实践能力,增强学生解决现实工程中复杂性问题的能力。

2.优化跨学科师资队伍。教师应该积极关注跨学科的学科前沿技术,定期进行学科前沿学术交流研讨,实时更新教学内容与教学计划,将新技术与新方法纳入教学建设中,使教学内容具备前沿性。聘请校外企业导师做定期的企业项目辅导,使学生充分了解企业项目运转机制,为学生以后的学业生涯和工作生涯打下坚实的基础。

(二)创新教学形式

传统的“理论课+上机课”教学方式会使课程的逻辑性和目的性增强,课堂讲解内容多为晦涩难懂的理论知识,这种“灌输式”教学在一定程度上阻碍了学生主动探索知识的积极性,为此,必须创新教学方式。

1.设立翻转课堂。传统的授课方式以教师教授为主,师生的关系仅是教授与被教授的关系。翻转课堂转换了教师与学生的身份,通过这一角色的转变,可以充分调动教师与学生对知识探索的积极性,构建新的学习方式,拉近师生间的距离,使教师与学生共同成长。

2.建设以创新团队为主体的第二课堂,组织学生参加各类竞赛。建立空间信息技术兴趣团队,以“挑战杯”、高校软件设计大赛为平台(例如校内组织的MapGIS、SuperMap、ENVI等软件大数据竞赛),提升学生的基本技能。自愿报名,自由分组,由小组成员自行决定参赛项目,并配备专业指导教师,负责竞赛项目选题、介绍、技术指导。建立空间信息技术人才梯队,实现梯级指导与新老人员交替。由研究生带队,选拔一支高质量的空间信息数据科技实践队伍,作为科技创新实践的领头羊;对低年级小组进行朋辈指导,并培养选拔科技创新实践突出者,作为下一届重点团队的储备力量,发挥人才梯队的传帮带作用,充分调动学生参与科技创新的激情,形成运作模式的良性循环,从而推动教学改革的不断深入。

3.建立教学科研双向培养。简单的跨学科培养不能满足社会对于复合型空间信息人才的需求,必须将跨学科教学与科研相结合。鼓励学生参与导师科研项目,使学生了解整个项目的运作过程,并能利用所学知识解决项目过程中的难题,以科研实践项目促进教学科研相长。

(三)打破专业界限,开展跨界融合教学

要打破各学科之间的专业界限,以及技术领域和应用领域的界限,开展跨学科教学,构建有利于空间信息大数据发展的平台。

1.通过课程群体系将空间信息大数据与专业教学有机结合。空间信息学科是地理信息与计算机的交叉学科,以RS、GIS、GPS为基础,以计算机技术为支撑,对空间数据进行采集和分析[13]。首先,建立空间信息课程群,将空间信息大数据与水利等传统行业学科相融合,主要包括“空间信息智能化处理”“ENVI软件技术”“人工智能技术”等课程。其次,重点发挥教师在科技创新实践中的核心价值,教师须加强自身专业前沿技术的学习,将空间信息大数据与水利等传统行业有机结合,使专业应用与时俱进。最后,不断推进教师理论教学、实践教学与科学研究的有机结合,实现既能指导学生参与科研、又能培养学生自主创新的双重效果。

2.开启多校联动,校企合作模式。跨学科教育改革是目前教育发展的新趋势,只有促进学科交叉融合,使各个学科向更高和更深发展,才能培养出符合现代科技发展的“空间大数据+”人才。多校联动实现资源共享和知识交换;校企合作加强学校与企业联系,企业提供科研项目和平台,学校利用科技前沿知识进行企业项目的升级开发,推动行业对接。多校联动和校企合作作为跨学科的桥梁,既能提高科学研究的开发效率,又能促进高校和高校、高校和企业之间的交流,还能推进高校和企业之间的技术知识共享。

结语

21世纪是充满挑战与创新的时代,各国之间的科技竞争既是人才的竞争,更是工程实践能力强、创新能力强,以及具备国际竞争力的高素质复合型“空间大数据+”人才的竞争。空间信息技术平台作为一个基础性平台,在电力、水利等传统行业发挥着巨大的作用。空间信息技术是一种技术工具,“空间大数据+”人才只有掌握了空间信息技术,才能处理复杂地理信息问题,更好地为电力、水利等运用空间大数据信息技术的传统行业提供服务。本文建立了在空间信息技术应用下,以各类科技创新大赛为龙头,以重点团队带动、教师积极引导、学生自发组织、学生工作相结合为支撑的“空间大数据+”人才培养体系,构建了基于“空间大数据+”的跨学科人才培养的长效机制。

参考文献

[1]习近平在清华大学考察时强调 坚持中国特色世界一流大学建设目标方向 为服务国家富强民族复兴人民幸福贡献力量[EB/OL].(2021-04-19)[2023-01-18].http://cpc.people.com.cn/n1/2021/0419/c64094-32082039.html.

[2]习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-25)[2023-01-18].https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

[3]汪莉莉.构建新工科人才培养体系[J].中国建设信息化,2021(8):20-22.