高校地质类研究生课程思政教学模式探讨

作者: 胡晨林

[摘 要] 思想政治教育是高等教育工作中的重要部分。针对地质类学科研究生课程思政体系研究及教学资源相对匮乏的现状,立足于高校研究生立德树人、全面发展总体目标,通过对“高级沉积学原理”课程思政教学案例进行设计,明确地质类研究生课程思政科技育人的主要方向,突出思政案例库建设、课堂多元化教学、课后多层次反馈的重要性;通过科技引领、价值观引导、典型人物表率等思政元素,促进高校研究生“三全育人”目标的实现,并为研究生课程思政体系建设提供参考。

[关键词] 课程思政;高级沉积学原理;教学模式;研究生教育;思政案例库

[基金项目] 2024年度研究生精品示范课程项目“高级沉积学原理”(XJDX2024YJPK13);2022年度新疆大学研究生课程思政示范项目“高校地质类研究生课程思政教学模式探讨——以‘高级沉积学原理’为例”(XJDX2022YKCSZ05)

[作者简介] 胡晨林(1990—),男,宁夏固原人,矿产普查与勘探博士,新疆大学地质与矿业工程学院副教授,博士生导师,主要从事油气煤地质学研究。

引言

2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,要使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[1]。自此,课程思政逐渐成为高校思想政治教育的重点,在高层次人才培养方面发挥着积极作用[2-4]。

当前,地矿领域的课程思政教育教学工作正处于百花齐放的初级阶段,各高校地质类专业教师正积极探索相关的思政育人元素[5-7]。有学者提出,要将思政内容纳入课程目标管理,制定多元化的课程思政目标考核标准;也有学者提出,要完善教学大纲,合理规划教材[8-9]。多数研究者强调,要转变教学理念、丰富教学手段,并从不同角度收集挖掘思政元素[10-12]。有教师提倡构建全过程评估方法,以实现对思政育人效果的客观评价[13-15]。

目前,关于沉积学专业课程思政教学的研究相对匮乏,特别是与研究生阶段相关的课程思政研究仍处于起步阶段[16-17]。本文拟通过对新疆大学地质与矿业工程学院研究生课程“高级沉积学原理”的思政教学模式开展设计,探索出一套系统的沉积学课程设计方法和教学思路。

一、课程简介

“高级沉积学原理”课程主要面向地矿类专业的研究生开设,旨在培养能投身国家能源保障及工程基础建设的专业人才。课程重点讲授了沉积岩和沉积相的相关基本知识及理论,包括9个部分内容,总计32课时。该课程结合不同知识点特征融入了爱国主义精神、科学精神、中华优良传统美德等不同思政元素,利用“讲授+研讨”的教育方式充分发挥了学生课程学习的积极性。

二、课程思政的设计思路

研究生课程思政应坚持差异化培养原则。注重课程理论、科研思维与实践探索的同时,积极整合专业素养、道德品质与价值引领。此外,重视研究生的科研能力培养,促进其知识学习与长期科研价值的紧密结合[18-20]。

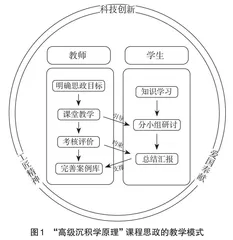

“高级沉积学原理”课程思政教学设计以科技创新、爱国奉献、工匠精神为育人核心,以先进思想和社会主义核心价值观为引导,通过介绍地矿领域先进人物事例及先进科技思想等方式,综合利用“讲授+研讨”教学手段,形成了完整的课程内容教学和思想政治育人体系(见图1)。在“高级沉积学原理”课程教学中,针对沉积学近5年的科技前沿高水平论文等内容,开展班级小组研讨与汇报的互动,探索课程思政教育新模式,改进传统讲授法,拓宽思政育人途径。

在整体课程设计中,强调以教师为主导,以学生为主体,落实立德树人根本任务。以课堂引导代替知识“灌输”,以多元感悟代替单一重复,以讨论汇报代替批评教育,提升课程思政教学的实践性。

三、课程思政的教学实践

(一)思政内容设计

“为学须先立志。志既立,则学问可次第着力。立志不定,终不济事”。思想政治教育对人才培养质量具有根本影响。围绕新时代高素质人才的培养目标,以研究生的科研能力、钻研精神培养为核心,结合家国情怀、时代担当等品质,形成全方位、立体化的“高级沉积学原理”课程思政内容体系。

1.科研引领,工匠精神。在课程第一章,紧扣在欧阳自远和刘建忠带领下完成的我国第一幅1︰250万月球全月地质图,这幅地图表达了月球的地质和演化信息,为月球科学研究、探测规划等天体物理相关研究提供了重要基础资料,展示了我国科研人员的工匠精神。

2.爱国奉献,勇担使命。在课前教育环节,以新疆大学“开学第一课”思想政治教育活动和习近平总书记给中国石油大学(北京)克拉玛依校区118名毕业生的回信为讨论中心展开。习近平总书记在回信中肯定了毕业生将奔赴新疆基层工作的决定,勉励他们要努力成为可堪大用、能担重任的西部建设者[21]。此部分教学培养了学生的国家使命感,激发他们的报国之心。

3.胸怀感恩,建校兴疆。在课程第四章,结合新疆大学杰出校友——中国科学院院士贾承造以及扎根边疆46年的杰出地质学家李忆祖的事迹展开教学。贾承造为新疆的石油勘探和西气东输工程做出了突出贡献,李忆祖为建设新疆地质矿产工业提供了大量野外实测资料。他们将青春献给了新疆这方热土,他们卓越的学术理论和精益求精的科研精神为新一代地质科研人才树立了典范。

4.求真务实,艰苦朴素。在碳酸盐岩的部分教学中,结合全国著名劳动模范王进喜的事迹展开教学。以碳酸盐岩裂缝发育特点为切入,介绍油气钻探过程中裂缝引发的钻井难题,继而讲述20世纪60年代王进喜所造就的丰功伟绩。他将一生献给了石油事业,谱写了工人阶级“铁人”赞歌。该部分内容有利于研究生明确知识脉络和教学目的,将奉献精神和奋斗精神融入日常生活与学习。

(二)课程评价体系

设立科学和完善的课程思政考核评价体系,既要看课程思政对学生产生的积极影响,也要考虑课程思政与专业课程内容的结合度,进而通过教学反馈不断优化教学方式方法。

面向新疆大学地质与矿业工程学院93名研究生及28位相关导师就“高级沉积学原理”课程教学情况开展问卷调查。调研显示,所有师生均认可课程思政教学的必要性和重要性。97.5%的师生认为其有助于研究生全面发展,95.9%的师生认为其有助于实现培养目标,99.2%的师生认为其有助于创新能力和科研品质提升,98.3%的师生认为其有利于树立正确的世界观、人生观和价值观,97.5%的师生认为思政实践环节丰富了教学内容并有利于学习。

在学生自评中,78.5%的学生感受到课程思政对其科研能力具有正向影响,71%的学生认为其对人生观有积极影响,74.2%的学生感受到家国情怀有所加强,82.8%的学生认为个人品质有所提升。在导师评价中,71.4%的学生观察到科研能力的提升,75%的学生认为在价值观方面有进步,82.1%的学生认为家国情怀更加凸显,60.7%的学生看到个人品质明显提升。

76%的调查参与者认为课程思政教学对研究生在校表现有正向引导,22%的师生认为研究生在参与课程前后的表现基本持平,仅2%的师生认为研究生的在校表现相比之前有所下滑。总体来看,25%的正向引导作用体现在对研究生科研能力的影响上,26%体现在个人品质方面,25%体现在家国情怀方面,24%体现在对“三观”的正向引导上。

“高级沉积学原理”课程评价体系将课外评价与课堂评价相结合,强调思政教育成效应体现在学生日常生活的各方面。研究生导师参与思政工作体系建设,一方面,探索了其在课程思政教学体系中的角色;另一方面,明确了其在多体系协作构架中的具体职能,强化了导师立德树人的主体责任。

四、课程思政的教学模式

(一)紧盯德育培养目标,明确思政育人方向

课程思政是“三全育人”的重要载体,课堂教学须将立德树人根本任务贯穿始终。通过深入挖掘习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论体系、中华民族优秀精神品质和专业课理论知识之间的关联来设计课程思政体系,以促使研究生将个人使命与国家发展相结合。明确科研和创新是研究生培养的主要目标[20],以此贯穿研究生课程思政教学设计过程,以有利于“三全育人”目标的实现。

(二)挖掘课程思政教学资源,形成地学思政案例库

良好的课程思政教育资源是实现思政课堂教学成果的重要保证[22]。教师要不断更新教材内容以适应时代发展[23],根据资源情况,通过收集和整理新的优秀事例,建立地学专业课程思政教学案例库[24]。同时,加强与其他地学课程之间的学习交流,建立常态化教学研讨机制,为地学专业的长期教学育人工作打下坚实基础。

(三)运用研讨汇报教学手段,丰富课程评价体系

课程思政的重点是提升学生的思想政治素质,注重学生的精神熏陶和行为习惯培养,并对短期成效进行评价[7]。课程思政评价体系应强调课堂讨论中思想政治品质的提升,通过研讨和汇报促进学生对国家政策的学习与掌握,深化学生对优秀品德的理解和感悟。同时,应将思政汇报效果作为课程评价考核的关键部分,为国家地质领域工作人员的思想道德建设设立重要标准。

结语

课程思政是高校思想政治教育的新创举。本文以“高级沉积学原理”课程为例,探讨了高等教育研究生的课程思政教学模式,明确研究生课程思政设计应围绕科研创新能力培养展开,运用多元化的教学手段、多角度的案例教学及多层次的教学评价反馈机制,形成地矿类研究生课程思政教学体系,以期为新疆大学乃至全国高校地矿类研究生的德育工作提供借鉴,助力高等教育“三全育人”目标更好地实现。

参考文献

[1]高德毅,宗爱东.从思政课程到课程思政:从战略高度构建高校思想政治教育课程体系[J].中国高等教育,2017(1):43-46.

[2]张大良.课程思政:新时期立德树人的根本遵循[J].中国高教研究,2021(1):5-9.

[3]王学俭,阿剑波.思想政治教育治理现代化的内涵、特征与发展路径[J].思想理论教育,2020(2):26-31.

[4]张永旺,于福生,朱传庆.普通地质学课程教学中的思政教育[J].科教文汇,2021(5):53-54.

[5]叶长盛,郭福生,周万蓬,等.地学新工科人才培养“三驱动三融合三提升”教育模式探索[J].中国地质教育,2020,29(4):25-31.

[6]蔡小春,刘英翠,顾希垚,等.工科研究生培养中“课程思政”教学路径的探索与实践[J].学位与研究生教育,2019(10):7-13.

[7]柴波,周建伟,李素矿.地质类专业课程的课程思政设计与实践[J].中国地质教育,2020,29(2):58-61.

[8]李加好,牛漫兰,李强.“课程思政”的实践与探索:以“构造地质学”课程为例[J].教育教学论坛,2021(24):121-124.

[9]王虎,张学峰,邓增安,等.海洋地质学“课程思政”教学改革探索与实践[J].高教学刊,2020(26):118-121.

[10]冯烁,张硕,韩长城,等.课程思政下的“古生物学”教学探索[J].教育教学论坛,2021(5):89-92.

[11]郝晓美.高校研究生课程思政教学改革论[J].学校党建与思想教育,2020(23):73-75.

[12]王青春,贺萍,杜江民.“沉积岩岩石学”课程思政教学探索[J].中国地质教育,2020,29(4):43-46.

[13]何露丹,李桂红.高校研究生思政课程考核体系探究[J].成都中医药大学学报:教育科学版,2019,21(3):71-73.

[14]李斌,廖明光,渠芳,等.石油及天然气地质学课程思政建设研究[J].高教学刊,2021,7(29):176-179.