浅谈提升“局部解剖学”教学质量的主要环节

作者: 诸春敏 沈蓉 王德贵

[摘 要] “局部解剖学”是临床本科医学教育的必修课,着重研究人体各局部区域的层次结构、形态、器官位置和毗邻关系的解剖学,是临床医学尤其是外科学和影像诊断学的基础。“局部解剖学”具有很强的实践特征和应用价值,通过动手解剖与观察才能掌握其理论和操作技能。如何在新时代新医科背景下为精准医疗强化基础教学,通过教师教学、学生学习、教师和学生的教与学互动三个环节,探讨如何保障和提升“局部解剖学”的教学质量。

[关键词] 局部解剖学;教学质量;教学环节

[基金项目] 2022年度兰州大学医学教育创新发展项目(lzuyxcx-2022-04)

[作者简介] 诸春敏(1968—),男,上海人,硕士,兰州大学基础医学院讲师,主要从事人体解剖学研究;沈 蓉(1984—),女,甘肃张掖人,博士,兰州大学基础医学院讲师,主要从事代谢与免疫研究;王德贵(1972—),男,甘肃景泰人,博士,兰州大学基础医学院教授(通信作者),主要从事解剖学教学改革、DNA损伤修复与疾病研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2023)10-0021-05 [收稿日期] 2022-06-16

引言

探索符合新时代需求的新医科人才培养体系对于医学教育改革至关重要,《关于实施新时代高等教育育人质量工程的若干意见》中明确提出,深化“四新”建设,抓好人才培养关键环节,聚焦学科专业、课程、教材、教师、学生等[1-2]。新医科背景下,充分体现局部解剖学的强化实践教学特征,有利于提高医生的精准医疗技能。“局部解剖学”是按照人体的局部分区来研究器官和结构的位置、形态、层次和毗邻关系的科学,具有很强的实践性,是基础医学与临床医学间的“桥梁”课程[3]。

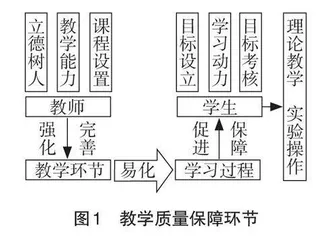

基于“局部解剖学”的实践性要求,实验教学在“局部解剖学”教学中也占有举足轻重的地位,结合理论教学可让学生深入掌握局部解剖学知识。“局部解剖学”重点培养学生的解剖操作技能和应用理论知识独立分析、解决实际问题的能力,其教学质量直接关系到医学人才的建设和培养,因此提高和保证“局部解剖学”的教学质量,对于培养医学生的实践能力具有特殊意义,是新医科背景下高等医学院校持续推进“三个一流”建设的一项重要任务。为此,我们就教师教学具备什么条件和要求,学生学习具备什么过程和目标,教师与学生之间的教与学如何互动等环节,探讨提升学生的兴趣和能力,保证“局部解剖学”的教学质量的措施(图1)。

一、教师教学环节

教师在教学活动中占据主导地位,其综合素质和教学能力是决定教学质量的关键因素之一。在新医科背景下,完善课程设置、创新教学模式、强化实践教学是新医科建设的重要内涵[4]。在教学中,落实教师立德树人的根本任务,提高教师的教学能力,强化教师的责任心,是培养合格、优秀的医学人才的保证。“局部解剖学”对于解剖实验操作要求较高,因此提升教师的实践教学能力,选用合适的课程教材,保证合理的教学时长等对于提升“局部解剖学”教学质量至关重要。

(一)教师要求和能力培养

教师的教学能力是影响教学效果的重要因素,目前很多综合大学对科研的重视远远超过教学,没有突出教学业绩在职务职称评聘、岗位晋级考核中的比重,缺乏对教师教学能力的具体考核和奖励。随着高学历青年教师进入教学第一线,部分青年教师过度专注科研能力提升,对教学仅满足于完成教学时数,缺乏对教学质量特别是实验教学能力的关注和提升。大学院校合理制定对教师教育教学能力考核的规程,完善教育教学研究成果的评价标准,对提升一线青年教师的教师水平具有一定作用。

“局部解剖学”具有很强的实践性,既要求青年教师熟练开展课程理论教学的组织、理解、研究,更需亲自动手、仔细解剖、认真观察大体标本结构。提升“局部解剖学”教学质量需要重视教师教学能力培养,特别是青年教师教育教学能力和水平的专项培训和培养。这类培训和培养需要建立学校、学院、教研室、教学团队内部的传帮带机制,进行集体备课,通过集体备课机制深化教学重点和难点问题研究。此外,通过开展院级、校级教学竞赛,鼓励青年教师参赛,起到以赛促教、提升能力的作用,促进青年教师完善教学基本功。也可外派参加培训,拓展及提高“局部解剖学”理论和实验技能,例如,中国解剖学会举办的“局部解剖学高师班”培训,以优化青年教师的知识结构,巩固青年教师的专业知识,加快青年教师队伍建设。对于解剖学教师应该给予一定时间的专项尸体标本的实际操作培养训练。通过亲自操作,仔细解剖,认真观察尸体的浅层深层标本结构、脏器毗邻关系等,切实提高教师实验教学操作技能,全面提高青年教师的整体教学能力和水平。合格的“局部解剖学”教师在理解吃透的基础上要有必要的延伸和扩展,教学过程中应根据不同教学内容与场景选择恰当的教学方法,利于师生互动沟通,保障和提升局部解剖学教学质量。

(二)教材

课程教材建设在提高人才质量中发挥着重要作用。教材的修订和编写要充分体现新医科背景下关于实施高质量临床医学教育体系改革的需求,贯彻落实《普通高等教育本科教材建设规划》中要求优化人才结构培养、坚持以需求为导向的培养目标,达到教材质量保证、精炼文字、学时适宜。教材结合医德教育、课程思政教育,培养学生的职业道德、创新精神和实践能力。课程教材中应多选用彩色插图、规范名称等,鉴于医学影像学的发展,临床微创外科、数字外科和介入放射治疗等新技术相关的解剖知识点内容应日臻完善。通过典型病例的诊断和治疗的解剖分析,激发学生的学习兴趣,拓展学生的学习内容。课程教材还应包括适量的临床病例分析和准确反映相关局部结构的插图、配套网络增值服务等[3]。

(三)课时

医学教育具有实践性强的特点,“局部解剖学”是在系统解剖学基础上进行学习,其实践性特征需要对课程进行教学反思和再设计,优化课程体系。授课宜采取小班教学为主,在各医学院校缩减课时的情况下,理论教学与实验教学课时分配比例以1∶2~1∶3为宜,以满足学生的解剖操作要求。目前很多院校采用了线上线下混合式教学模式来补充理论课时的缩减。通过我们对学生的问卷调查分析,这种混合式教学效果是否能起到真正好的教学作用有待再评价。但线上教学仍有一定的优势:方便学生利用业余、碎片化时间进行学习,不受上课时间、教室空间的约束限制,对重点章节内容可重复学习等。特别是在无法开展线下课程时,线上教学是不二选择。线上教学也存在较多劣势:教师的主导地位下降,对教学环节把控差,学生自主学习和主动学习能力不均衡,学习效果不确定,特别是像“局部解剖学”等具有很强实践操作性的课程,线上课程不能满足所有的教学要求。

在问卷调查中,学生对于课程教材中相对简单的、易于理解的知识,采用线上学习的方式易于接受并完成。针对教材中的重点、难点问题教师进行线下课堂剖析讲解,利于提高教学效率。同时在实验教学中,在实验室内增加典型断面标本、血管铸型标本等“解剖数字人”,适当延长实验室开放时间,增加学生进入实验室的次数和操作机会,以利于学生进行更精细的解剖操作和针对局部的不同角度、方式的观察与学习。

(四)实验环境

实验操作教学是“局部解剖学”教学中尤为重要的一环,解剖实验室标准化、规范化的管理是顺利进行解剖操作教学的前提条件。保障实验室的安全与卫生各环节的管理,提高解剖操作结果的准确性和科学性,可以有效减少或规避在操作中有可能会出现的事故[5]。实验室应具有良好的通风换气条件,减少福尔马林对学生和教师身体的危害;为方便操作,实验台可配备升降操作机构,并且完善操作台下的抽排风系统;通过加装无影手术灯改善实验室照明条件等。学生实验操作期间,可以通过负压吸引器及时抽吸标本渗出液,减少防腐液刺激气味扩散,改善实验操作教学环境。实践证明,通过实验环境的改善,可提高学生对尸体标本的解剖操作意愿和操作时长,提升师生操作教学体验感,保障解剖实验操作教学环节的顺利开展,提升局部解剖实验课教学质量。

二、学生学习环节

课堂教学是人才培养的主阵地,要树立先进的教育观和教育价值观,坚持贯彻以学生为主体、学为主、学习效果为目标的“三学”理念,强调“以学生为中心”,通过积极引导,激发学生的学习兴趣,充分发挥学生的自主学习能力,提升课堂学习效率。“局部解剖学”是在系统解剖学基础上对各局部结构的再学习,“局部解剖学”对于学生的实践操作能力要求更高,要求学生在学习中苦练解剖技能,亲手解剖尸体,才能真正掌握“局部解剖学”的相关知识。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”(陆游《冬夜读书示子聿》),认真做好解剖操作是学习“局部解剖学”最重要、最有效的途径。

(一)理论学习和实验指导

基于“局部解剖学”较强的实践性和临床基础课程的特点,在课程的教学设计、教学实践中适当运用PBL教学模式,注重培养学生独立思考、解决问题能力。通过正确的理论基础指导实践过程,再由实践中认真观察总结,完善理论知识,完成认识升华。因此,准确、清晰的理论指导下的解剖操作对于学习局部解剖学至关重要。学生通过解剖操作观察感知,加深理解,巩固理论知识。此外,学生通过“局部解剖学”的学习,可形成按解剖程序进行操作的思维习惯,合理运用自己所学的局部解剖学知识解决临床实际问题,与临床手术相结合利于其在外科手术中规范操作[6]。

(二)实验操作

进行局部解剖实验操作是对理论知识的深化学习,是医学人文素养的形成过程。在实验操作教学开始、结束时,需进行尸体标本的启用、送别仪式,通过启用、送别仪式,让学生感恩无私奉献的遗体捐献者,克服对尸体解剖操作的焦虑、恐惧与厌恶情绪,培养学生敬畏尸体、爱护标本的实验操作态度和意识。在尸体标本操作前,教师首先对相关知识做简要的回顾讲解,列出每节课所要解剖操作的重点内容、结构和注意事项,并引导学生关注本次操作中需要注意哪些问题,让学生带着问题进行操作[7]。

实验操作过程中教师予以必要解释和指导,为学生做出正确的示范,让学生依据教师的正确示范及理解掌握的局部层次基本组成及特点,把理论知识与实际操作结果比对,提高实验教学的效果。此外,要求学生在操作时,整理、修剪局部的肌肉、血管、神经及筋膜,以培养其认真细致、精益求精的优秀品质;操作结束后,组织学生进行小组讨论,观察学习结果,并就本次实验操作结果使用正确解剖术语、名词对所解剖结构描述总结。课后,要求学生就实验操作过程、结果、操作心得体会撰写实验报告,绘制所解剖区域简图,以达到加强教学质量的目的。

(三)标本与分组

尸体标本是非常珍贵的实验材料,部分医学院校因尸体来源供应出现不足,导致学生动手操作机会比过去有所减少甚至停滞。为尽可能增加学生的实验操作解剖机会,提升其实践操作能力,可将每班分成多个实验操作小组,每组4~6名学生为宜,每2~4组轮流操作一具尸体标本。实验操作期间要注重对尸体标本的保护,避免因尸体标本保存不当影响实验教学。每次操作结束后可用裹尸袋遮盖包裹并放置在箱式实验台内,防止尸体标本长时间放置于外,出现干燥和霉变。为弥补现有尸体标本实验操作及观察的不足,在实验教学过程中,可充分利用实验室的示教标本、瓶装标本、断面标本、生物塑化标本等进行学习示教,利于学生通过观察比对掌握理论知识,增强动手操作技能。

三、教师和学生的教与学互动环节

在教学活动中一直强调教学相长,教与学相统一,教为学服务,学是教的结果。有效进行师生之间的互动是高质量教学效果的体现,实现师生有效互动,可以从多方面评价学生,既是教学方法问题,也是教学理念问题。正常情况下,面对面教学(线下教学)是教师与学生互动的基本条件,课堂互动教学不仅是传授知识的殿堂、培养临床思维方式的重要途径,也是其他教学环节的基础。按照教学大纲和“三学理念”的要求,在理论教学与实验教学过程中,分别设立不同阶段目标并进行分别考核。

(一)理论阶段性考核

学习成绩考核是衡量课程教学质量的主要方法,也是教学评价的重点。理论考核起到以考促教、以考促学的作用,考核内容依据教学方式和内容设置不同的阶段性考核指标。对于线上教学内容的考核以课程视频学习和章节学习的重复率及章节测验为指标,考核学生是否按时完成学习计划及学习内容掌握理解程度。线下教学的考核以理论内容测试为主,辅以课堂提问成绩、学生试讲等,以帮助学生提高自主学习能力和理解运用能力;同时锻炼学生的讲解能力,加深学生对教学内容的学习和记忆,巩固理论学习效果。这样既提高了学生的学习兴趣,也较好地实现了学生主动参与教学过程的目的[8]。在理论考核中有意识地引入临床手术相关问题让学生讨论[9]。例如,学习胸壁后区深层结构时,通过学习讨论肋间隙的血管神经走行和分支,使其理解掌握临床上胸腔穿刺术的注意事项和解剖学依据。学习完腹前外侧壁层次结构内容后,考核学生掌握的各种腹部手术切口层次的不同之处,使其清楚进行普通开腹手术、腹腔镜手术时,经过了哪些层次结构到达腹膜腔。引导学生运用已学的解剖学知识,从临床角度思考分析,培养其解决问题能力以及综合思考能力,充分体现“局部解剖学”是临床基础课的特点。