基于建构主义的文科物理教学及课程思政探索

作者: 张海燕 邹辉

摘 要:培养人格健全,具有创新精神和创新能力的应用型人才,是高等教育的重要目标。人文类物理课程旨在提高文科学生科学素养,优化学生知识和能力结构,实现全面育人,是当代教育改革的重要探索方向。该文针对文科类物理课程教学难点,提出基于建构主义理论优化创新教学模式。同时结合课程思政协同作用来探索文科类物理课程教学改革的新路径,通过实践验证其有效性。研究结果表明,建构主义和课程思政协同作用的新型教学模式极大地激发学生学习自主性,在学科知识体系构建和人文精神内涵建设方面均起到较好的培养效果。

关键词:建构主义;文科物理;教学改革;课程思政;实效分析

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)03-0100-05

Abstract: It is an important goal of higher education to cultivate applied talents with sound personality, innovative spirit and innovative ability. Humanistic physics courses aim at improving students' scientific accomplishment, optimizing their knowledge and ability structure, and realizing comprehensive education, which is an important exploration direction of contemporary education reform. Aiming at the teaching difficulties of liberal arts physics course, this paper puts forward the optimization and innovation teaching mode based on constructivism theory. At the same time, the paper explores a new way of teaching reform of liberal arts physics course by combining the synergistic effect of curriculum ideology and politics, and verifies its effectiveness through practice. The research results show that the new teaching mode of constructivism and curriculum ideological and political cooperation can greatly stimulate students' learning autonomy and play a good training effect in the construction of disciplinary knowledge system and humanistic spirit connotation.

Keywords: constructivism; liberal arts physics; teaching reform; curriculum ideological politics; actual effect analysis

培养人格健全,具有创新精神和创新能力的应用型人才,是高等教育的重要目标。通识教育发展于19世纪,旨在弥补现代大学的学术分科过细导致的知识严重割裂的弊端,培养具备健全人格,拥有独立思考能力,能将不同学科知识融会贯通的人。自1998年开始,通识教育类课程在我国高校开设。文科物理类通识课程将科学与人文有机融合,以传承科学思想、方法和精神为目标,以物理发展史和物理学知识体系为主要内容,培养学生分析问题和解决问题的创新意识和创新能力。课程中蕴含丰富的科技前沿内容和物理学家们追求真理的极致精神,可以在潜移默化中对学生的思想意识、行为举止产生影响,逐步形成辩证唯物主义的世界观、人生观和方法论,从而实现专业目标和思政目标协同育人,全面育人,培养社会主义建设需要的优秀人才[1]。

一 文科物理课程教学的痛点

信息时代,知识的获得是多途径多角度的。课堂教学是传授知识和培养学生能力的最直接的渠道。目前国内高校的人文物理课程教学普遍以教师单向输出的“讲课”的模式为主,更偏重理论知识的解析,对学生实践能力和分析问题能力的锻炼显得力不从心。学生一直处于被动接受的状态,容易出现注意力不集中、积极性不高、参与感不强的情况,极大地限制了自主学习和创新能力的培养,不能满足社会经济持续发展对高素质创新人才的现实需求。当前文科物理课程教学的痛点主要体现在以下两个方面。

(一) 学生心理层面缺乏独立自主学习的主动性

文科物理课程一般在大一开设,对于刚进入大学的新生来说,普遍没有做好由被动学习转为主动学习的准备,缺乏学习的动力。在心理层面看,部分学生存在“修整心态”,觉得之前经历了千军万马过独木桥的高强度竞争,如今顺利进入大学可以“休息”一段时间,因此不重视大学的课堂学习,沉浸在游戏娱乐当中。大部分学生在学习上对老师的依赖性强,主体意识淡漠,在强调自主性学习的大学生涯开端就迷失了方向。从物理学科的特点来看,部分学生由于基础薄弱,存在畏难情绪,遇到有难度的知识点容易自暴自弃。还有的学生在高中物理学习过程中养成了消极的思维定势,遇到新的物理问题仍习惯生搬硬套,不对新的问题加以分析,不善于学习新的方法。这些心理状态对学生的文科物理学习造成了极大的阻碍。

(二) 当前教学模式在人才核心能力培养方面深度不够

文科物理教学内容有力学、热学、光学、电磁学、量子物理和相对论六大板块,涵盖了物理学的全部知识点,旨在帮助学生建立完整的物理体系框架,认识真正的物理世界。但区别于理科大学物理课程的教学,文科物理除了保持知识的系统性,更重要的是对文科专业学生进行逻辑思维训练,传承科学精神,培养科学创新意识和能力。因此物理学发展史及其蕴含的人文素养是文科物理教学中必不可少的关键内容。高校开设文科物理课程一般都在32~48学时,从教学层面来看存在课时紧,内容多的问题,往往会使得文科物理教学在人才核心能力培养方面流于形式,培养深度不够。同时要讲好文科物理课程,除了扎实的专业功底和人文素养,还要掌握灵活多变的教学模式,将科学精神有机地融入课堂知识的教学当中,无疑对授课教师提出了更高的要求[2]。

二 基于建构主义和课程思政相融合的文科物理课程教学改革策略

南京邮电大学通达学院(以下简称“通达学院”)物理学概论教学团队充分考察了课程教学的现状,剖析教学过程中的痛难点,尝试将建构主义的教学观应用于物理学概论课程,对整个课程的教学进行设计,根据课程内容选择合适的教学方法;同时深挖教学大纲,有效合理地开展课程思政,教学改革取得了较好的成效,为建构主义教学观在独立学院人文物理类课程的应用提供了有价值的理论参考和借鉴。

(一) 建构主义教学观指导整个教学过程,以生为本,切实培养学科核心素养

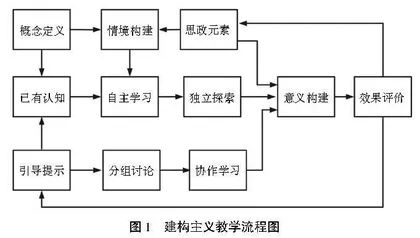

建构主义学习理论认为学习是一个主动建构的过程。学生不是教学内容的接受者,而是根据先前的认知结构主动地、有选择性地建构新的知识体系。获得知识的多少取决于学习者根据自身经验去建构相关知识的能力,而不是取决于学习者记忆和背诵教师授课内容的能力。文科类专业学生普遍物理基础不够扎实,对物理课程存在畏难情绪,这对人文物理课程的有效开展带来一定阻碍。因此要教好人文物理类课程,第一要素就是“有趣”。兴趣是最好的老师,只有让学生感兴趣,才能改“被动学”为“主动学”,才能真正起到育人的功效。建构主义学习理论强调情境设定,即让学生们在有趣的、有用的、特定的情境下学习物理知识。根据独立学院应用型人才培养主旨,结合通达学院专业特色,教学团队确定教学流程如图1所示。首先,课前教师充分备课,利用好信息化工具对学生现有认知水平和学业前期基础进行充分调研。根据课堂教学的关键知识点,准备相关的资料,发给学生预习。在这个环节要注重情境的构建,由境生情,从而提出物理问题。在情境的构造上要充分联系物理学发展史[3]、联系中国传统文化、联系中国重大工程和杰出的科学家事迹,给学生营造一个生动鲜活、可触摸的应用场景,结合应用情境抛出物理问题,激发学生学习兴趣,引导学生积极思考自主探究。建构主义教学观强调协作,即师生之间、学生与学生之间开展团队合作,在团队中互相学习。在课程教学改革中,教师导和学生学两条线相辅相成。教师辅助和引导,起帮助引领的作用。学生主导整个学习过程,充分发挥主观能动性,通过课件、视频、文档等,结合教师给出的情景设定,开展自主学习独立探索。在教师引导基础上通过组内讨论开展小组协作学习,通过向他人学习补充自我认知,最终实现对课堂知识点的掌握。教学过程中开展辩论和演讲,充分锻炼学生的思辨能力和逻辑思维及表达能力,通过多次实践,学生学会质疑、沟通和表达观点。建构主义教学观强调意义构建,即教学环节的最终目标,学生通过整个教学环节理解相关物理知识点,对已有认知补充更新,建立物理学知识体系框架,切实领会科学的真谛,最终完成整个知识体系的构建。学习过程完成后,教师和学生对该教学环节进行评价,进行反思总结,根据评价结果修订教学环节的情景构造和过程的引导指示,为后续的教学工作提供价值参考。

(二) 突出学科特色,有效发挥课程思政协同作用,切实实现全面育人

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调“要用好课堂教学这个主渠道”“使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[4]。文科物理课程以物理发展史、物理知识、世界观和方法论为主要内容,蕴含了丰富的课程内的思政教育资源,能够围绕全课程育人目标,培育社会主义建设需要的优秀人才[5]。通达学院物理学概论课程教学团队积极探索具有时代特征和院校专业特点的课程思政新模式,通过教学模式创新,合理地融合课程教学目标和德育目标,做到传承科学思想、传播科学文化的同时落实立德树人的理念[6]。课程组组织了多次访谈,与授课教师开展充分讨论,确定了大量思政元素(表1)。课程思政元素包含了中国传统文化、中国当代重大工程和前沿科技[7]等,知识点联系实际应用,激发学生道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,引导学生将自身的发展与国家的发展和民族振兴联系起来,为社会主义建设贡献自己的光和热[8]。课程思政元素还罗列了大量科学家事迹,充分挖掘物理现象中包含的人文内涵[9],科学方法论和哲学内涵,着力引导大学生巩固并坚持科学的世界观、人生观和价值观,培养勇于担当的责任意识和爱岗敬业的本职精神。

在课程力学专题中,选择伽利略自由落体定律开展情境式教学。课前将伽利略坚持真理,坚定支持哥白尼日心说和伽利略比萨斜塔实验两个故事作为课前资料发给学生,引导学生进行知识体系的自我构建。课堂教学过程中从伽利略敢于质疑地心说,六上罗马据理力争,为日心说换来喘息空间的角度出发激励学生不迷信权威,坚持真理;引导学生面对困境时既要有坚定不移的决心也要有伽利略式灵活变通的大智慧。《周易·系辞下》中有“穷则变,变则通,通则久”的表达。生活中,事情发展到了一定程度就需要变化,要积极调整自身做出相应的改变,否则优胜劣汰,不能适应者出局。联系到当前世界百年之未有大变局,对中国来说既是挑战也是机遇,作为社会主义的接班人和建设者既要有面对挑战的无畏精神,也要具备面对变革的灵活变通能力。在落体定律的教学中采用建构主义教学模式介绍伽利略的研究方法,注重科学实验和理想实验的结合。首先构建情境,提出问题,在斜塔上抛下大小不等的两个铁球,它们会同时落地吗?接着教师介绍“十大最美物理实验”之一伽利略斜面实验,引导学生对斜面实验的结果进行分析,得出物体在斜面上运动的速度与斜面的角度成正比的结论,构建基本知识体系。进一步构建情境启发学生,当斜面角度不断增大直至变为竖直状态,那么小球下落的速度将如何变化?教师引导学生通过推理完成思想实验得到落体定律。接下来播放宇航员在月球上同一高度释放羽毛和榔头,两者同时落地的视频,更新学生已有认知,建立正确的知识体系。最后通过小组讨论和发言,引导学生向伽利略看齐,完成意义构建,达到润物无声的育人目标。