新工科背景下课程思政价值图谱构建及实践路径探索

作者: 陈继文 杨蕊 赵彦华 李大勇 陈启辉

摘 要:该文以新工科背景为基础,针对课程思政建设中的不足,探索课程思政价值图谱构建及实践路径。围绕新工科课程思政价值内涵,提出从课程体系角度构建课程思政价值图谱,并明确不同培养阶段的价值重点。然后,通过多维度实施课程思政示范课程体系探索课程思政实践路径,提出从强化顶层设计、以价值引领为导向的课程思政示范课程体系构建、加强师资队伍建设、明确课程思政目的和任务、优化课程设置、创新教学方法、加强评估和监管等角度出发,形成一套科学有效的课程思政建设与实施方案,增强课程思政体系育人合力,提升人才培养质量。

关键词:新工科;课程思政;课程体系;价值图谱;实践路径

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)03-0180-05

Abstract: Based on the background of new engineering, this paper explores the construction and practical path of curriculum ideological and political value map in view of the shortcomings in curriculum ideological and political construction. Focusing on the connotation of ideological and political value of new engineering courses, this paper puts forward to construct a map of ideological and political value of courses from the perspective of curriculum system, and makes clear the value focus of different training stages. Then, through multi-dimensional implementation of the curriculum ideological and political demonstration curriculum system, this paper explores the path of curriculum ideological and political practice, and puts forward a set of scientific and effective curriculum ideological and political construction and implementation plans from the perspectives of strengthening the top-level design, building a value-oriented curriculum ideological and political demonstration curriculum system, strengthening the construction of teachers, clarifying the purpose and tasks of curriculum ideological and political education, optimizing curriculum settings, innovating teaching methods, and strengthening evaluation and supervision, so as to enhance the synergy of curriculum ideological and political education system and improve the quality of personnel training.

Keywords: emerging engineering education; curriculum ideological and political education; curriculum system; value graph; practical path

为有效应对新一轮产业与技术革命,强化科技战略支撑,教育部积极推进新工科建设[1]。新工科建设对高校人才培养提出了更高的要求,更加强调大学生综合素养的提升。然而,在当今时代,学生受到各方面不同观念、思潮的影响和冲击,使得其思维方式、政治态度、价值取向发生了巨大变化[2]。在这种情况下,如何保证高校学生在学习专业技能的同时,具有较高的思想政治素质显得尤为重要。

在我国“立德树人”教育发展背景下,各级教育部门高度重视思政课程的建设,但是由于思政课程的课程属性,难以保证实施效果。早在2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上就已强调:要用好课堂教学这个主渠道……使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。课程思政作为一种思想政治教育新形态,强调在专业课教学过程中充分挖掘课程思政元素,注重培养学生的思想品德、创新精神和社会责任感,以满足社会对人才的需求[3]。通过课程思政,学生不仅可以获得专业知识,还能够培养自己的思维能力和创新意识,提高自身的竞争力[4]。新工科背景下,传统的课程设置已经不能满足工科人才培养的需求,更加需要与思想政治教育深度融合,全面推进课程思政建设,深入挖掘课程德育内涵,充分发挥教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、课堂教学“主渠道”作用。

一 新工科背景下课程思政建设的不足

新工科背景下,课程思政建设是当前高等教育面临的重要任务之一。然而,在实践中仍存在若干不足。

(一) 新工科背景下课程思政建设价值内涵建设不完备

充分挖掘课程思政建设价值内涵是课程思政从量变到质变的基础和前提。随着社会的发展和人才需求的变化,不同研究者和高校对课程思政的内涵界定和理解也不同,尤其是新工科背景下,课程思政又被赋予了更多的涵义[5]。然而,新工科背景下各专业思政建设价值意蕴挖掘不系统、不充分。

目前,新工科背景下的课程思政价值图谱多从某一门课程的角度进行分析[6-8],缺乏对于整个专业系统性的分析和指导。另外,不同学习阶段课程思政育人重点不够明确,衔接连贯不足,影响了课程思政育人理念界定的准确性。

(二) 课程思政课程建设规划不够完善

新工科背景下,专业课程已经成为培养学生核心能力的重要载体之一。然而,课程思政建设规划却未能与专业课程的设计和发展有机结合。首先,缺乏明确的指导思想和目标。有些学校在进行课程思政课程建设规划时,没有明确的指导思想和目标,导致课程建设缺乏统一性和目标导向性。其次,学科融合不够深入。课程思政示范课程建设应该注重跨学科融合,但实际上在一些课程中,学科之间的融合不够深入,教学内容还是相对独立,难以形成较为完整的思政教育体系。另外,教材编写缺乏系统性。一些课程的教材编写存在问题,既不够系统也不够全面,无法覆盖到思政教育的各个方面。这给教师的教学工作带来了一定的困难,也影响了学生成长成才的全面发展。

(三) 对课程思政示范课程体系构建指导不足

新工科背景下,专业课程思政示范体系构建方面存在一定的问题。首先,缺乏准确的实施路径和方法。尽管已经有很多经验和案例可以借鉴,但是对于一些高校而言,缺乏具体的实施路径和方法,难以有效地推进课程思政示范课程体系构建。其次,培训力度不够。在推进课程思政示范课程体系构建过程中,对教师的培训力度也不够。另外,评价体系不完善。课程思政示范课程体系的构建需要有完善的评价体系,对学生的思想道德素养进行全面、科学的评估。然而,目前在一些高校中,评价体系并不完善,难以全面了解学生在思政教育中的成长情况。

二 新工科背景下课程思政价值图谱构建

课程思政价值图谱在任课教师进行课程设计与实施过程中起到明确课程目标与价值取向的作用,也是课程思政贯穿学生各学习阶段的有效保障。因此,课程思政价值图谱构建和实践是解决上述课程思政建设不足的有效方法之一。

近年来,为解决专业知识讲授和思政育人部分脱节、 课程思政 “硬融入” 与 “表面化” 等问题,有研究者提出了“四全覆盖”模式的探究[9],要求将思政元素覆盖学科专业建设与人才培养计划、覆盖全部课程课堂教学、覆盖全部教材体系、覆盖全部专任教师,可以更全面推进课程思政建设工作。另外,也有研究者提出基于精神谱系构建高校课程思政新格局,在推动高校课程思政内涵式发展中具有重要作用[10]。

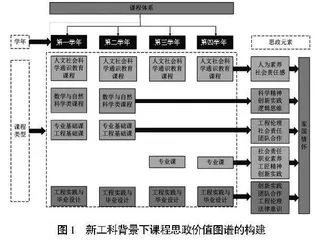

为进一步强化课程思政工作全面建设和有效实施,本文提出从专业大类的角度,用标准驱动与价值引领相结合的方式,优化人才培养课程体系,围绕课程思政内涵,充分挖掘各类课程思政元素,确定各培养阶段价值重点,完善价值目标,构建完善的课程思政价值图谱,如图1所示。通过构建课程思政价值图谱,并将其展现为一个有机整体的框架结构,教师可以系统地思考如何培养学生的思政能力,引导他们形成正确的世界观、人生观和价值观。只有这样,才能在新工科教育中培养出具有良好思想品德和道德素养的高素质人才,为社会发展和进步作出贡献。

(一) 课程体系划分

对标《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》《工程教育认证标准》及其他专业认证标准,以机械工程专业为例,将课程体系分为人文社会科学通识教育类、数学与自然科学类、专业基础和工程基础类、专业课类、工程实践与毕业设计类课程。

(二) 挖掘思政元素

在不同类型的课程中,课程思政具有不同的重点和目标。

1 人文社会科学类通识教育课程

人文社会科学类通识教育课程旨在培养学生的人文素养和社会责任感。这些课程包括思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、“四史”类课程、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、创新创业基础、大学英语、大学计算机等,通过讲授人文和社会科学的知识,引导学生关注社会问题和人类命运,使他们成为有情怀和担当的公民。

在机械工程专业的通识教育课程中,可以加强社会科学和人文素养的教育。通过开设科技与社会、科技与人文等课程,引导学生思考科技发展对社会和人类文明的影响,培养其社会责任感和人文关怀。

2 数学和自然科学类课程

数学和自然科学类课程主要培养学生的科学精神和理性思维能力。数学和自然科学类课程包括高等数学、线性代数、概率论与数理统计、大学物理和工程化学等课程。在这些课程中,课程思政的重点是培养学生的科学态度、科学探索和实验精神,同时培养学生的逻辑思维和抽象推理能力,使他们具备批判思维和创新能力。

3 专业基础和工程基础课程

专业基础和工程基础课主要培养学生的工程素养和解决实际问题的能力。在这些课程中,课程思政的重点是培养学生的工程伦理和责任意识,使他们具备团队合作能力。

例如,材料力学课程是机械工程专业中的一门重要基础课程,通过学习该课程,学生可以了解不同材料的力学性能,了解材料在实际工程中的应用。这门课程培养学生的科学思维方法和分析问题的能力,使学生能够运用材料力学的知识解决实际工程问题。同时,该课程还注重培养学生的工程伦理和社会责任感,强调材料的选择和使用应符合环境保护、可持续发展的原则,使学生具备对社会负责任的意识。