构建“三位一体”力学拔尖创新人才培养新途径

作者: 胡荣春 邓子辰 张凯 邹海林 武韬

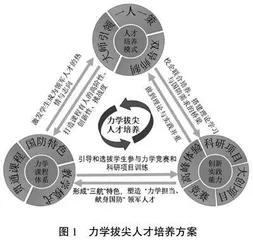

摘 要:随着新时代航空航天领域对高端拔尖力学人才的需求日益增长,高等院校需要创新人才培养模式,以适应国家重大战略发展要求。该文提出以需求驱动、大师引领和基础教学构建“三位一体”力学拔尖创新人才培养新途径。通过探索多种教学方法和评价体系,并融合科教一体化的教学方法,构建“四位一体”的课程体系以及大师引领和“双导师”制的培养模式。结合系统的课程改革和创新实践,该文旨在全面提升学生的理论知识、实践能力和创新思维,以期为培养出具有家国情怀、创新思维和国际视野的力学拔尖人才提供新途径。

关键词:力学拔尖人才;三位一体;课程体系;大师引领;科教融合

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)04-0082-04

Abstract: With the growing demand for high-end top-notch mechanical talents in the field of aerospace in the new era, colleges and universities need to innovate the talent cultivation mode to meet the requirements of the development of national major strategies. This paper proposes a new way to cultivate top-notch innovative talents in mechanics with demand-driven, master-led and basic teaching. By exploring a variety of teaching methods and evaluation systems, and integrating the teaching methods of science and education integration, we have constructed the "four-in-one" curriculum system and the cultivation mode of master-led and dual-mentor system. Combined with systematic curriculum reform and innovative practice, the article aims to comprehensively improve students' theoretical knowledge, practical ability and innovative thinking, in order to provide a new way to cultivate top talents in mechanics with national sentiment, innovative thinking and international vision.

Keywords: the top talents of mechanics; trinity; curriculum system; master leadership; integration of science and education

“拔尖创新人才”一词最早见于党的十六大报告,该报告指出“培养数以千计的专门人才与一批拔尖创新人才”[1]。拔尖创新人才培养受到了高等院校的高度重视,并成为高校人才培养体系建设的重要目标[2]。面向国家重大需求力学拔尖人才培养的核心问题是探索出与一般学科不同的培养模式,一是要始终以需求为牵引开展拔尖人才培养,二是培养模式改革要符合人才培养规律,三是要与行业产业共同建设有特色、持续稳定的合作培养平台。

西北工业大学工程力学专业以国防科技领域中的基础力学问题为导向,为航空航天提供了重要支撑。在人才培养和教学上具有优良的传统,培养出了杨卫、朱位秋等11位中国科学院和中国工程院院士,以及“20系列”军机三总师(歼-20总师杨伟,运-20总师唐长红,直-20总师邓景辉)等,为人才培养的“西工大现象”和“总师”文化提供了重要支撑。随着新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,以及国际科技竞争逐渐凸显基础研究的重要性。如何使得力学的教学适应当前技术变革,尤其支撑航空航天领域的科技竞争,成为当前力学教学的重要课题,对西北工业大学的力学教育也提出了新的挑战。如何继续发扬和传承“西工大现象”,尤其是力学拔尖人才的培养,需要创造性地提出新的培养途径。

一 “三位一体”力学拔尖人才思政育人新模式

新时代下的航空航天领域的尖端科技的突破急需高端拔尖力学人才,急需培养力学基础扎实、航空航天特色鲜明,且具有家国情怀、创新思维、多学科交叉融合能力,以及国际视野和全球胜任力的力学拔尖创新人才。

现有的力学教学和培养方式还未能很好地体现和回应上述需求,在传统力学的教学实践中,教学知识体系延续原苏联的教学知识体系,局限在传统牛顿力学的框架中,与高等工程教育内涵式发展要求相悖,与学科发展、科学研究的高速发展不匹配,与建设教育强国的发展目标不匹配,限制了力学学科的国际核心竞争力提升,不利于拔尖创新人才培养。在科教融合方面,传统力学专业教学与科研工作割裂,科研反哺教学程度低,教学内容无法反映最新的科研进展和学科发展,导致教学与科研长期割裂,科研成果无法有效推动教学内容更新,科教融合度低,原创性科研成果对教学支撑力度不强。传统力学专业教育模式和组织方式较为单一,学习内容相对陈旧,学习方式相对老化,学生自主学习动力缺失,学习兴趣低,导致力学教育范式转型与学科发展不匹配,造成了学生对学科的认可度和幸福感不强。此外,传统力学专业工程实践能力培养偏少,存在重课堂教学、重知识体系和解题能力,轻实践教学、实践应用等问题。创新实验和工程实践少,不利于学生创新思维和实践能力培养。

通过上述分析可以发现,传统的力学拔尖人才培养模式已难以满足国家对科技发展的需求,难以支撑未来国际科技竞争和国家重大需求。需从拔尖人才的培养目标、培养方式、科研组织方式等方面,开展深层次的研究,建立适应新时代领军人才培养的新模式。近年来,针对拔尖人才培养改革,学者们开展了大量丰富的研究[3-7]。为适应社会对人才质量的需求和人的发展需求,很多高校通过调整人才培养方案,实行按大类招生、自由选择专业,完善相应的课程改革和转专业办法等手段,积极探索拔尖创新人才培养的新模式[3]。

在具体实践中,拔尖创新人才培养对于高校而言尚处于探索阶段,还面临诸多的问题和矛盾,为此,必须客观分析制约高校拔尖创新人才培养的深层次原因,以期为促进我国现代化发展提供有力的人才支撑。孙梅[5]提出目前本科生教育普遍存在过分关注知识的掌握、忽视知识的探索,以及过分关注教育教学的整齐划一、忽视学生的个性发展等问题。程黎等[8]提出我国在基础教育拔尖人才发展中存在诸多问题,突出表现在教育体系不完善、教育资源薄弱、教师专业素养不高等,这些问题影响着拔尖创新人才的培养。徐彬等[9]结合心理学家布朗芬布伦纳提出的生态系统理论归纳出智能时代苏格兰基础教育人才培养生态,包含基础设施建设、学生课程设置、教师职业标准,文中指出,基础教育的培养模式对拔尖人才的培养形成了一定的制约作用,基础设施、课程设置、师资队伍还不能较好地适应技术学科拔尖人才的需求。

综上所述,培养胜任解决卡脖子关键问题的创新型拔尖人才是高校人才培养的改革趋势,亟需构建面向国家重大需求的极具行业特色的拔尖人才培养体系。如何紧密围绕航空航天需求,培养引领和持续推动我国航空航天科技发展的力学拔尖人才是当前力学教育和教学面临的迫切课题。

二 研究目标

本文在分析当前力学教育改革存在不足和难点的基础上,对标国家重大战略发展和重点行业企业需求,依托大师引领培养制、班主任团队负责制、学术和实践“双导师”制的人才培养模式,结合学校“三航”学科特色与“三位一体”的人才培养理念,推动分类培养模式改革,开展思政融合、科教融合、产教融合,培养具有家国情怀、追求卓越、引领未来的力学拔尖创新人才,为深化工程力学基础学科培养模式提供理论支撑。

(一) 探索特色鲜明的航空航天领域力学拔尖人才思政育人新模式

面向国家重大需求,坚持立德树人,完善思政教育体系,实施西北工业大学一流本科生人才培养行动计划,将西工大大国工匠资源优势与“三航”学科优势融通,打造“航空航天强国+课程思政”特色育人体系,强化课程思政的引领示范作用,将“三航”精神、“总师”文化注入拔尖人才成长成才全过程。在培养方案中增加社会实践要求,引导学生树立爱国报国理想信念,实现思政与育人同频共振。

(二) 研究构建 “四位一体”力学拔尖人才培养课程体系

积极推进现代信息技术与专业教学的深度融合,突破传统力学教育围绕牛顿力学难以展开的局限,建设囊括牛顿力学、拉格朗日力学以及哈密顿力学的完备框架,构建以力学基础课为核心、航空航天装备力学专业课为拓展、创新创业课为能力培养、国防案例和实践课为能力提升的“四位一体”课程体系。

(三) 研究建立大师引领培养制、学术和实践“双导师”制的拔尖人才培养模式

跳出人才培养的传统模式,构建拔尖人才培养的大师引领制、小班化教育模式,摆脱本科教育传统的学科路径依赖,实现由“灌输式”教学向“启发式”教学的转变,感受大师精神,拓展学生科学研究视野。

(四) 研究构建面向国家重大需求的力学拔尖人才科教融合培养体系

发挥航空航天领域特色优势,发展“总师+项目+团队”创新培养模式,围绕“卡脖子”问题开展创新实践,融通“创新创业选题、系统科研训练和工程实践”,实施科教融合定制化培养模式,解决重点领域重大科学问题,培养理论功底扎实、实践经验丰富、创新能力突出和善于解决复杂工程技术难题的创新拔尖人才。

三 力学顶尖创新人才培养途径

(一) 拟采取的方法

第一,探索特色鲜明的航空航天领域力学拔尖人才思政育人新模式。将“四史教育”全面融入思政课程教学,用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。把军工文化、“三航”精神等融入专业课程教学,培育塑造拔尖人才科学精神和科技报国的家国情怀。通过问卷调查分析导学团队的师生关系、管理能力等,树立先进导学团队,发挥拔尖基地导学团队育人载体优势。发挥学校国防科技实验室、重大国防项目等的育人作用,强化“军工报国”教育。

第二,构建力学基础课为核心、航空航天装备力学专业课为拓展、创新创业课为能力培养、国防案例和实践课为能力提升的“四位一体”力学拔尖人才培养课程体系。传承老一辈力学教育家季文美、黄玉珊、胡沛泉和吕茂烈等先生重视课程、教材等建设的传统,重新梳理课程体系、建设线上线下课程资源。以材料力学和理论力学课程为基础,打造固体力学、动力学与控制、流体力学等贯通课程体系,突破传统力学教育围绕牛顿力学展开的局限,构建囊括牛顿力学及哈密顿力学的完备教授体系,并在同时进行线上一流课程和在线开放课程建设,为学生提供一流的教学资源和平台。结合新时代下对力学拔尖人才的需求,重新梳理工程力学专业的课程体系,完善培养方案修订,实现知识体系由散到聚,由普到精的转变,实现核心知识系统的重构,以及专业核心知识+专业选修知识体系的有机融合。从而形成基础知识扎实,专业方向知识全面的教学知识传授新体系,培养基础扎实,专业精通的高素质拔尖创新人才。

第三,建立大师引领培养制、学术和实践“双导师”制的人才培养模式。在科学技术领域,领军人才大多起步于具有深厚学术积淀的名牌研究型大学,具有明显的优势积累效应[10]。以培养具有航空航天力学专业知识和专业情怀的高素质拔尖创新型人才为目标,依托“季文美力学班” “黄玉珊航空班”和“力学拔尖基地班”,全面推进工程力学专业小班化、精英化培养。聘请国内外著名专家学者、型号总师授课,让学生们近距离接触大师、感受大师魅力,培养学生情怀,也从大师的教学中学习如何成为“大师”。实行班主任团队负责制,即由国内外著名的院士、总师、著名教授组成班级的“大师”班主任团队。在专业培养环节,个性化制定侧重的课程方案,根据班主任团队每学年给学生的考评定位和每位同学的个性能力,及时调整每一位同学的培养课程方案,实行“一人一策”,选择理论学术导师和实践导师,切实做到理论与实践并重。