环境工程课程思政元素挖掘与实践

作者: 罗艳丽

基金项目:新疆维吾尔自治区高校本科教育教学研究和改革项目“基于专业特性的大学生第二课堂育人体系建设与实践”(PT-2021015);新疆农业大学一流本科课程建设项目“环境工程一流课程建设”(39)

作者简介:罗艳丽(1977-),女,汉族,湖北襄阳人,博士,副教授,副院长。研究方向为环境污染治理。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.06.044

摘 要:在专业课程教育教学的全过程中融入思想政治元素具有十分重要的意义。针对环境工程课程的性质和特点,该课程的育人目标为培养学生树立新时代生态文明建设理念,引导学生用知识建设生态文明,用技能构建和谐社会。在教学大纲中每一章节的教学目标、教学内容、教学方法及授课时间分配等方面明确课程思政的整体设计,实现课程思政与专业知识技能培养的同频共振。将家国情怀、工匠精神、科技报国和工程伦理等思政元素有机融入课堂。课程思政教学实施途径有倡导课前自主学习与课后道德引导、案例教学巧妙灵活地融入隐形的思政元素,同时改革教学方法,提高专业知识和思政教育的质量。

关键词:环境工程;课程思政;教学改革;思政元素;教学设计

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)06-0189-05

Abstract: It is of great significance to integrate ideological and political elements into professional courses. In view of characteristics of Environmental Engineering, the educational objective of this course is to cultivate students to establish the concept of ecological civilization construction in the new era, guide students to build ecological civilization with knowledge, and build a harmonious society with skills, making clear the overall design of ideological and political education in terms of teaching objectives, teaching contents, teaching methods and teaching time allocation in each chapter of the syllabus. The ideological and political elements such as national cohesion, craftsmanship spirit, science and technology serving the country, and engineering ethics are organically integrated into professional courses. The ways to implement the ideological and political education of the course include advocating independent learning before class and moral guidance after class, integrating the invisible ideological and political elements into case teaching, and reforming teaching methods to improve the quality of professional knowledge and ideological and political education.

Keywords: Environmental Engineering; curriculum ideology and politics; teaching reform; ideological and political elements; instructional design

在新时代背景下,从思政课程到课程思政,在专业课程教育教学的全过程中融入思想政治元素,具有十分重要的意义。为了贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 落实立德树人的根本任务,高等学校在人才培养过程中推行“课程思政”势在必行[1-3]。《高等学校课程思政建设指导纲要》强调:“落实立德树人根本任务,全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观,这是人才培养的应有之义,更是必备内容”[4-5]。高校教师要承担好育人责任,使专业课程与思政课程同向同行,将显性教育和隐性教育相统一,形成协同效应,构建全员全程全方位育人大格局[6]。

生态文明建设是新时代中国特色社会主义理论体系和中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局的重要组成部分,其中资源短缺,环境污染等问题并没有得到根本性解决,已成为生态文明建设的突出短板。运用污染控制手段解决我国面临的污染问题是“十四五”规划的主要内容,是我国实现碳达峰、碳中和目标的重要战略举措,也是环境科学专业人员的重要使命。环境工程是环境科学专业的一门核心专业课程,主要讲授环境工程的基本理论、污染防治技术与控制工程及其发展趋势,其内容理论性、基础性、系统性强,具有鲜明的环境科学学科特色。传统的教学过程,重知识技能培养而轻思政教育,如何深入挖掘其中的思政元素,探索开展课程思政的有效途径,坚持以专业教学质量为本,以“课程思政”为魂,是该课程教学改革亟待解决的问题。

一 课程简介及教学目标

(一) 课程简介

环境工程是高等学校环境类专业的一门专业核心课程,具有很强的综合性、实践性、专业性。课程重点讲述环境污染控制工程和公害防治技术的基本概念、原理、方法,包括水质净化与水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物与城市垃圾的管理与处置和噪声污染控制工程[7]。

新疆农业大学环境科学专业设立于1999年,是新疆最早招收环境科学专业本科生的高校。环境工程课程作为该专业的核心专业课,从第一届学生就开始授课。理论课48学时,实验课20学时,实习课0.5周,实验课实习课均单独设课。该课程知识体系复杂、内容广,具有较强的理论性和系统性,是学生公认的学习难度最大的专业课程之一。在教学过程中,如何让学生通过该课程的学习建立较强的专业认同感,如何在教学中贯穿习近平生态文明思想,如何挖掘和恰当融入“思政元素”教学中,这些都是教师需要深入思考的问题。

(二) 教学目标

围绕“知识传授与价值引领相结合”的课程总目标,强化显性思政,细化隐性思政。通过本课程的学习,要求学生掌握环境工程领域的基本理论、知识、技能,重点培养学生独立分析和解决工程实际问题的能力,提高工程素质。同时强化对学生时代使命感、社会责任感的培养,使学生树立环境保护和可持续发展的意识和理念。

知识目标:掌握环境工程的基本概念和基本理论,各类污染控制的工艺流程、工程技术参数、工艺计算和工艺设计,了解环境工程技术的最新进展。

能力目标:培养学生独立思考、分析、解决环境工程污染控制问题的高阶思维能力。

素质目标:提高学生的专业认同感,服务于美丽中国建设的家国情怀和使命担当,具备良好的职业道德和工程伦理。

育人目标:培养学生树立新时代生态文明建设理念,引导学生用知识建设生态文明,用技能构建和谐社会。

二 环境工程课程的思政元素

(一) 思政元素的挖掘

专业课的课程思政不同于思政课程,需要结合课程特点,深入挖掘课程思政元素,有机融入课程教学,达到润物无声的育人效果。根据环境工程课程性质,以生态文明思想和碧水蓝天中国梦为引领,充分挖掘教学内容中的“课程思政”德育元素,推动实现德育与智育相结合的全方位育人目标,将“绿水青山就是金山银山”理念、“社会主义核心价值观”、“工程伦理教育”、环保工程师的责任使命和实现民族复兴的理想与责任等融入课程教学设计中。将家国情怀、工匠精神、科技报国和工程伦理等思政元素有机融入课堂。

1 以生态文明思想和碧水蓝天中国梦为引领,增加学生对国家的政策方针、绿色发展理念的认同

从我国污染现状出发,深刻理解我国“五位一体”的发展战略,结合污染排放、控制技术、防治政策现状与趋势,正确认识我国环境污染的严峻性和治理成效,具有新时代生态文明建设理念。例如介绍我国《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律的修订过程和修订内容,增强学生对国家的政策方针的认同。和学生共同讨论如何助力国家实现“碳达峰、碳中和”的承诺,减少碳排放,维护人和自然生命共同体,增加学生对国家的政策方针、绿色发展理念的认同,增强国际视野。

2 培养学生精益求精的大国工匠精神,树立科技报国的家国情怀

结合我国污染控制技术日新月异的发展和近年来我国在污染治理方面取得的成效,增强民族自豪感,增强打赢污染防治攻坚战的决心信心,培养精益求精的大国工匠精神,树立科技报国的家国情怀和使命担当。例如介绍我国水处理行业在起点低、起步晚的背景下,如何由无到有、由弱到强的奋斗史,介绍我国在生物脱氮除磷、水环境治理新材料、膜技术等领域取得的辉煌成绩,从中展现我国科学家坚持不懈、百折不挠、锐意进取的精神。在构筑物设计计算过程中融入课程思政,强化学生工程师意识,遵循行业标准和准则。

3 感受榜样力量,增强专业使命感

结合我国污染治理先行者、身边优秀校友故事等事迹,让学生感受榜样力量,增强专业使命感。例如介绍任南琪院士开创具有自主知识产权的生物制氢技术,介绍我国现代声学开创者马大猷院士提出微穿孔板理论并应用于建筑声学和噪声控制领域的实例等,展现我国科学家坚持不懈、锐意进取的精神,坚定理想信念,弘扬中国精神,感受榜样力量,增强民族自豪感和专业使命感。介绍本专业优秀校友在北京大学博士毕业后毅然回到新疆,扎根边疆,投身边疆教育事业和环保事业的感人故事。

4 注重学生工程伦理教育,加强学生社会主义职业道德和规范修养

本课程是环境科学专业中为数不多的工科课程,课程需要加强学生工程伦理教育,培养学生伦理意识和责任感,使其掌握工程伦理的基本规范。以实际工程案例为基础,学生讨论加教师引导,结合污染控制技术在工程实践中的具体问题,通过案例强化工程伦理教育,强化环保工程师的责任担当,加强学生社会主义职业道德和规范修养。例如对造纸厂排污检测案例的分析讨论,对学生进行工程伦理、诚信教育。通过介绍污水厂常见事故案例,对学生进行安全教育,培养学生严谨认真的工作态度。

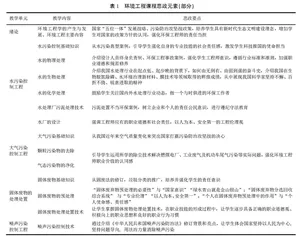

(二) 章节思政元素

把社会主义核心价值观作为课程改革的目标,在课程教学内容中提炼和挖掘课程思政元素,结合思政元素修改完善教学大纲[8]。在该课程原教学大纲的基础上进一步修订大纲,深入挖掘每一章的思政元素,将具体思政内容融入专业课程教学大纲。在教学大纲中每一章节的教学目标、教学内容、教学方法及授课时间分配等方面明确课程思政的整体设计,实现课程思政与专业知识技能培养的同频共振。具体各章思政元素见表1。

(三) 思政元素的融入