临床医学专业药理学一流课程建设与实践

作者: 刘莉 李少春 张秋燕 周国强

摘 要:面对医学教育变革及复合创新人才培养的需求,在河北大学临床医学专业获批国家级一流本科专业背景下,进行药理学一流课程的建设与实践。教学团队通过分析教学现状与痛点问题,进行教学内容的优化设计,以“思政融合、科教融合、多学科交叉融合、实践融合”四维一体进行课程内容整合;采用混合教学模式;运用多维度的评价方式进行课程的改革建设。通过成绩分析及调查问卷对教学效果进行评价,综合成绩显著提升,对教学改革创新满意度高,学生与教师能力素养显著增强,一流课程建设效果显著。

关键词:一流课程建设;临床医学专业;药理学;四维融合;混合教学模式

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)07-0033-05

Abstract: In the face of medical education reform, in order to meet the needs of medical personnel training, after the clinical medicine major of Hebei University was approved as a national first-class undergraduate major, we carried out the construction and practice of first-class Pharmacology course. By analyzing the teaching situation and pain points, the teaching team carries out the optimal design of the teaching content. The teaching content should be the integration of ideological and political elements, the integration of scientific research and teaching, the cross-disciplinary integration, and the integration of practice. The curriculum adopts mixed teaching mode, uses a multi-dimensional evaluation method to build first-class courses. Through the construction, the teaching effect was evaluated by the score analysis and questionnaire. The comprehensive score was significantly improved. The satisfaction with teaching reform was high and the ability and quality of students and teachers were significantly enhanced. The first-class curriculum construction effect was remarkable.

Keywords: first-class curriculum; clinical medicine; Pharmacology; four-dimensional fusion; blended teaching pattern

面对医学教育变革和复合创新人才培养的紧迫需求,河北大学(以下简称“我校”)加快医学崛起的脚步,临床医学专业获批2021年度国家级一流本科专业建设点。课程建设是教育最微观的问题与核心,是本科教育的基石[1]。在我校临床医学一流本科专业建设背景下,相关课程建设面临新的挑战和机遇。

药理学是临床医学专业基础核心课程,是联系基础医学与临床医学、医学与药学的桥梁学科。其教学效果对后续课程学习、学业深造及临床工作具有重要影响[2]。争创药理学一流课程建设,是我们的奋斗目标。以此为契机,分析教学现状与问题,结合人才培养需求,提出药理学课程改革建设策略。以“一流临床医学专业,一流药理学课程”两个建设核心为驱动,以“思政融合、科教融合、多学科交叉融合、实践融合”四维一体进行课程内容的融合,采用线上线下相结合的混合教学模式,运用多维度的评价方式进行课程改革建设。本文旨在分析所遇的问题,探讨此教学改革建设的实施及效果。

一 药理学课程教学现状及存在的问题

(一) 药理学理论不能在临床实践中合理、灵活、创新运用

药理学具有独特的学科特点,涉及多门学科知识综合运用。常规教学以教师的讲授模式为主,采用单向灌输式的教学方法,以教师为主体、教材为中心、知识传授为目的,学生学习兴趣和求知欲较低,独立思考能力较差。学生在学习中易形成模式化知识,所谓模式化知识是机械执行处理事物的方式,对理论知识知其然而不知其所以然。结合医学生专业特色,模式化知识不能转化为工作情境中知识的迁移能力[3],即难以合理利用已学知识实现新的目标和任务,这在将来职业发展中会难以胜任工作,难以应对临床工作诸多挑战。

(二) 药理学课程教材的时效性较低

《药理学》教材上主要涉及的是代表药物或者传统药物,虽已更新至第九版(人民卫生出版社)仍难以涵盖临床不断更新迭代的药物,并且新型药物研发层出不穷,创新的观点日新月异。根据教材进行的教学很难跟上科技的飞速发展,对于创新型人才的培养极为不利。

(三) 药理学课程受众——临床医学专业学生的分析及需求

药理学课程授课对象为临床医学本科专业三年级学生。已经完成解剖学、生理学、病理生理学和生物化学等相关基础学科的学习,但医学思维的建立、医学职业胜任力有待提高;三年级的同学缺乏科研经历,创新思维、探索意识尚未建立;这一年龄段的学生处于三观形成的重要阶段,结合医学生的职业特点,医德与职业使命感的建立亦是重中之重。

二 药理学一流课程建设的思路与方案

结合药理学课程特点、学情分析及教学中的痛点问题,我们进行了药理学的教学改革与创新,进行一流课程的建设与实践。在教学中始终秉承以学生发展为中心的教学理念,引导学生注重学习内容的融合,采用线上、线下混合的教学模式,运用多维度的评价方式。

(一) 教学内容的改革融合

1 思政融合

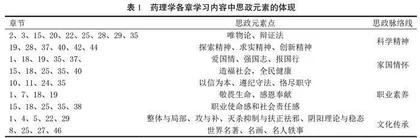

医学生未来肩负着“健康所系、性命相托”的重任。根据医学高等教育人才培养需求[4],在社会主义核心价值观的引领下,基于学校“滴灌”育人理念,结合学科特点,系统化设计药理学课程思政。梳理挖掘学习内容所蕴含的德育元素,由各个章节思政闪光点,逐步汇聚为德育脉络线。药理学学习内容中思政元素的体现见表1。药理学课程中汇聚归纳四条主要德育脉络线。首先,提炼药理学中辩证唯物主义思想,指引学生形成科学精神。例如心血管系统的神经调节与药物作用学习中,渗透马克思主义辩证思维的方法论,承认矛盾、分析矛盾、解决问题。在学习中抓住矛盾,引导同学们通过实验验证;启发同学综合运用知识点解决问题,培养同学求实、实证、探索的科学精神。其次,阐述药理学发展史话,激发学生民族自信自豪感与家国情怀。例如,南京农业大学校长、中国微生物学家樊庆笙教授,于1944年制造出中国第一批盘尼西林制剂,审定了中国学名青霉素。中国成为世界上率先制造出盘尼西林的七个国家之一。在专业知识学习的同时,引导同学们认识“科学无国界,科学家有祖国”。再次,展示医学大家之风范培养仁心仁术恪尽职守的专业素养。疾病肆虐时,是千千万万一线医务工作者无私奉献、舍弃小我;药理学家王岳、邹冈教授克服困难、锐意进取的精神,改变同学们“读书只为稻粱谋”的认知,培养医者仁心的职业素养。最后,讲述药理学与生活及艺术的关系,激发学生的理想信仰,培育文化传承。课程中以世界名著例如《三国演义》《红楼梦》导课,提出问题,引入抗高血压药物、肺结核药物治疗的学习,既活跃了课堂气氛又可以启发同学思考,努力实现专业人才培养与民族文化传承互促共生。通过一些新闻时事病例,用身边的人和事,潜移默化坚定医学生精医敬业、仁爱厚德的理想信念。

2 科教融合

科研与教学相融合。在教学过程中,在与学生思维火花碰撞中,可以拓展科研思路,寻找新的科研切入点,教学促进科研。科研反哺教学,在教师科研方向指引下,可以充分发挥教师科研特色和优势,在教学过程中直接或间接地融入科研思路和前沿科学研究进展,激发学生对于科学研究的兴趣,培养创新意识[5-6]。例如,肿瘤药理学教学中,融入最新靶向药物研究进展及抗肿瘤药物研发思路;融入教师自身课题研究进展。

此外,依托河北省炎性自身免疫性疾病发病机制及防治重点实验室平台资源,结合课程团队科研优势,将科研课题拆解为科研“微项目”,鼓励学生参与科研,积极申报大学生创新创业项目和相关的创新设计竞赛,推进科学思维与教学联动,实现教学科研互补共促。同学们通过对专业领域的持续关注,对各种观点表现出理性的怀疑或建构、整合,并阐释新的观点,锻炼和提高科研意识与创新思维。

3 多学科交叉融合

改革传统的“以学科为中心”的教学模式,将现有的核心课程交叉融合,打破学科壁垒,建立多课程互融共促的模式[7]。以“药理学+X”模式为抓手,强化“药理学-解剖生物学”“药理学-病理生理学”“药理学-临床医学”“药理学-人工智能”等学科融合。鼓励学生将药理学课程学习与本专业相关知识进行跨学科融会贯通,真正实现学有所用。例如,同学们在学习治疗心衰药物时,融合心脏解剖结构及生理机能,关联阐释心衰发生时病理生理学、生物化学改变,推理剖析药物作用的机制与靶点,建构、整合心衰药物临床合理应用的方法、原则,利用靶标垂钓等技术引申探究新药研发的筛选与修饰。

4 实践融合

药理学学习内容紧密贴合专业需求,联系临床一线工作。在课程中,建立生活实例素材库、病例分析库。在学习内容中辅以生活实例、临床案例,将基础理论运用到临床实践当中,使学生充分体验课程的收获感、满足感,激发学生学习的自主性、参与性,培养临床思维与技能。实现基础知识理论促进临床专业能力提升,临床病例及专业实践反哺基础理论知识的目的。

(二) 混合式教学模式

混合式教学模式以建构主义教学观、自主学习理论、合作学习理论和探究学习理论为基础[8]。知识的获得是靠学生自己构建知识,而不是教师一味地向学生单方向灌输,学生是学习的主体;团队合作学习能够有效调动学习的积极性,在提高课堂学习效率的同时活跃课堂气氛,利于学生的素养培育;在研究性学习中,通过发现问题,主动探究解决问题,能够使学生的创造性潜能得到充分发展。

教学过程划分为5个不同模块[7]:课程导学、自主学习、测验、分组讨论和思考整合。教师通过设计、引领、梳理教学版块,学生作为学习活动的中心,充分调动同学学习的自主性、参与性、创新性,完成对认知的记忆、理解,分析、运用,评价、创造。具体如图1所示。

1 课程导学(线上)

教师首先要从宏观上把握所授课程的知识体系,明确课程章节或知识点与整门课程的关系(纵向联系);课程章节或知识点与其他学科知识点存在的内在逻辑或价值联系(横向联系);课程章节或知识点与实践、应用等的关系(理论联系实践)。明确章节的重点、难点、具体的目标要求,指明学习的方向,引导学生进入自主学习阶段。