慕课在高等院校本科教学中的应用概况与思考

作者: 王少奎 张亚锋 王兰 刘祖培 布素红

摘 要:随着互联网的发展和普及,信息网络技术在本科教学中的应用越来越广泛,在线课程(慕课)发展迅猛,为现代本科教学提供更广阔的空间和更多的选择。慕课也存在授课平台繁多、课程内容碎片化、教学模式单一等问题。充分发挥慕课优势,有效推动高质量的线上线下混合式教学,凸显教师在育人过程中的主导地位,将是培养符合社会经济发展需要的高素质专业人才的重要途径。

关键词:慕课;本科院校;一流课程;混合式教学;教学模式

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)07-0037-05

Abstract: Along with the development the Internet and computers, the network and information technology are being applied more and more widely in undergraduate teaching. The Massive Open Online Course(MOOC) was developed rapidly, providing more choices for modern undergraduate teaching. However, there are also some problems in MOOC, such as various teaching platforms, fragmented curriculum content, and single educational models and forms, et al. To take the advantage of MOOC and develop blending learning, as well as highlight the dominant position of teachers in education, will be an important way to train high-quality innovative students who could meet the needs of social and economic development.

Keywords: MOOC; undergraduate university; first-class courses; mixed teaching; teaching mode

进入21世纪以来,我国高校数量一直在动态变化中,总体呈现正增长状态。截至2020年,我国高等学校已经超过3 000所,其中本科院校接近1 300所,涉及各类专业800多个,建成了目前世界上最大的本科教育体系。高等本科院校不仅是引领科技发展的排头兵,也是创新人才培养的摇篮,更是先进思想传播的基地,在国家创新发展和经济建设中发挥着日趋重要的作用。大学的核心任务在于育人,通过开设多样化、个性化的课程,帮助每位学生发现自己的潜能,为其未来的可持续发展奠定基础;与此同时,当代大学生肩负着国家富强、民族振兴和人民幸福的历史使命与时代责任,培养其社会责任感已成为是大学教育的重要任务之一。为了全面贯彻立德树人的根本目标,培养全面发展的现代化人才,大学课程体系设置上往往包括通识教育、专业教育、拓展教育和实践教育等,其中实践教育又包括通用技能实践、专业技能实践和创新创业实践等。在教学内容与模式上,要求重创新、重发展,不仅要重视知识传授,更要注重能力培养与价值塑造。单一的课堂教学已经不能满足多元化的人才培养需求。

目前正处于互联网技术飞速发展的时代。尽管我国的互联网从发展到普及仅仅用了十多年的时间,但是它给社会带来的变化却是翻天覆地的,网络已经渗透到社会生活的各个方面,并作为一股强大的力量,深刻地改变了教育方式。从20世纪90年代开始,计算机辅助教学已经走进了课堂,以PPT课件的制作与应用为发端,开启了现代本科教学的多媒体化;近些年来,随着无线通信技术的快速发展和移动终端设备的普及,移动学习日益受到人们关注[1]。2002年,以美国的麻省理工学院向全球学习者开放的Open Course为标记事件,兴起了开放教育资源运动。2005年,加拿大学者George Siemens提出联通主义学习理论,认为不能单靠记忆来学习新知识,而是要通过网络检索等多种方式获取知识、不断学习[2]。在开放教育资源运动和连通主义学习理论的基础上,加拿大爱德华王子岛大学的Dave Cormier于2008年提出了MOOC(Massive Open Online Course,即大规模开放在线课程)这一概念,中文音译为慕课[3]。之后慕课以其低廉的教育成本、较大余地的选择性和强大的互动性获得用户的亲睐,发展迅速,席卷全球,深刻影响了传统高等教育的课程教学模式。2012年被称为全球慕课元年,该年度出现了三大最知名的慕课平台,分别是Coursera、Udacity和edX[4-5]。在我国,2013年被称为慕课元年,该年度我国组建了东西部高校课程共享联盟,有73所高校加盟,上线课程42门,认证课程23门。随后,清华大学上线了在线教育平台“学堂在线”,上海高校组建了课程共享中心,深圳大学牵头发起了全国地方高校UOOC联盟[6],与此同时,网络媒体也陆续推出在线教育平台,例如超星慕课、智慧树、网易与爱课程网合作推出的中国大学MOOC等等。除此以外,各类网络教育APP也逐步出现并蓬勃发展。尤其是2019年末,新型冠状感染疫情的爆发促进了“互联网+”教育的急速普及,网上教育已成为一种日益普及的教育方式。在此浪潮中,网络教育的概念与模式已渗入广大师生的日常教学与学习活动中,并逐步被作为发展战略之一。

慕课是一种依托于互联网的信息交互与处理、有着自身特色的现代远程教育形式。基于网络教育的各类慕课课程联盟可以整合优势教育资源,在理论上,可以为全球任何地方的学习者提供学习资源,极大地提高了教学效率和受众群体。慕课在课程设计上具有完整的课程要素,具体包括知识学习、课堂测试、即时讨论、课后作业以及期末考试等;慕课还可以通过在课程测验中设计阈值调节学生的学习进度,督促学生进行巩固学习等。而且,教学终端设备的选择余地大,通过合理设计课程,将知识点分解开,利于学生利用零散时间、随时随地进行学习。

慕课解决了传统课堂教学模式里的一些弊端,能够在一定程度上满足当代大学生自主获取知识的渴望和追求;与传统的在线精品课程相比,慕课设置了一定的交流互动和评价环节,使学习者在学习过程中能够随时检查并巩固学习效果。但是,慕课在很大程度上要依靠学生的独立学习能力,授课教师的监督和支持极为有限,难以充分保障学习效果。此外,慕课学习依赖于网络终端设备以及一定的技术操作水平,不同个体难以获得相似的学习效果和学习体验。另一方面,高等本科院校承载着“为党育人、为国育才”的重任,需要从党和国家事业发展全局的高度出发,培养勇担民族复兴大任的时代新人。单一的慕课学习还仅仅停留在掌握基础知识的层面,与培养具有社会责任感创新人才的要求还有极大的差距。如何充分发挥慕课的优势,在日常教学中贯彻落实大学本科教育立德树人的根本目标,需要我们做出更多的思考和努力。

一 大规模优质在线开放课程的依托平台较为单一

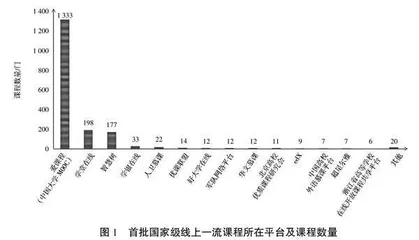

国内外各大教育机构与院校逐步推出在线教育课程,涵盖各个学科领域,至今已经形成了以省份划分的各省高等学校在校开放课程平台、以院校类型划分的课程联盟以及各大商业课程联盟。但不同平台上线的课程数量与质量不尽一致,其中网易与爱课程联合打造的“中国大学MOOC”规模为最。“中国大学MOOC”自2014年5月正式上线以来,发展极为迅速,截至2024年1月,该平台已有811所合作高校,涉及计算机、外语、理学、工学和农学等各类课程。在2020年11月公布的1 873门首批国家级(线上)一流本科课程中[7],1 333门来自该平台,占比71%(www.icourse163.org)。所有线上一流课程涉及25个平台,除了爱课程(中国大学MOOC),其他不足30%的课程分布在24个在线平台,其中学堂在线有198门,占比11%;智慧树有177门,占比9%;其他22个平台总量不足10%(图1),入选课程门数低于5门的平台有11个。以上表明,优质在线教学资源过多集中于少数平台,容易在一定程度上形成课程资源垄断,在对学分有要求的课程学习中,将加重选课成本,不利于优质资源的传播使用。

二 优质在线课程资源分布不均衡

尽管已成立为数不少的在线课程联盟,但目前上线的课程不论是在所属地域还是高等院校,都存在着较为严重的分布不平衡。以第一批国家级一流本科课程为例[7],对1 873门线上课程、1 463门线下课程和868门线上线下混合式课程进行了分析。结果显示,不计港澳台地区,华北、华东和华中地区获批的线上一流课程远高于其他地区;这三个地区中,各省(直辖市、自治区)拥有的线上一流课程均值均在80门以上,远远高于华南、西南和西北地区的均值。而且,除了华东和华中,地区内部的线上课程分布也极不平衡,例如,华北地区共有417项线上一流课程,其中371门归属地在北京市,34门归属天津,其他三省(自治区)均不足10门;西北与西南地区的线上一流课程也分别集中于陕西和四川,其他省份极少。线下课程和线上线下混合式课程也有上述趋势,但各省(直辖市、自治区)之间的差异远远低于线上课程的差异(表1)。

优质在线课程数量不仅在不同地区和省份存在差异,开设课程的高校也存在极为显著的差异。在全国1 200多所本科院校中,推出一流在线本科课程的院校仅有318所,还不足院校总数的一半;其中,清华大学以142门入选课程居首,占总数的10.65%,入选课程10门以上的本科高校有48所,以传统的“985”“211”及“双一流”建设高校为主力。另有133所本科高校仅有1门课程入选(表2)。相比之下,一流线下课程和一流线上线下混合课程涉及的高校数量更多、不同院校入选的课程数目相差不大,入选线下一流课程最多的高校是四川大学,为25门;入选一流线上线下混合式课程最多的高校是山东大学,为15门。以上也表明,各大高校在传统的线下授课方面均有一定的基础,但在建设优质线上课程方面,存在着极大的差距;借助优质线上课程资源、发展线上线下混合式教学,将是缩小不同地区、不同省份间高等教育差距的有效举措。

三 需要合理规划慕课课程建设内容

目前,我国各大高校都在积极跟进慕课潮流,各大课程平台不断完善,慕课课程不断丰富和多样化,教师也在逐步认识和积极参与到慕课课程制作与学习。但是,目前上线的慕课课程多为通识教育类课程,大学本科专业课程所占的比重较低,无法充分满足广大学生线下自学的需求。与此同时,一些学科类的基础课程往往会被不同院校重复建设,核心关键内容趋同,受众面较小,这在课程建设之前应充分考虑,尽量整合已有资源,提高课程建设效率和使用效果。此外,为了引导学生循序渐进,跟紧在线资源集中精力学习,慕课课程的设计需要以知识点为核心,将具体知识碎片化处理,这可能不利系统性较强的学科课程建设,而且,对零散知识点的掌握不等于知识体系构建,难以培养创新思维。慕课建设需要有良好的硬件保障和技术支撑,这存在着成本高、周期长、更新难的问题。针对上述几个方面的问题,我们主要从以下三点着手考虑解决措施。一是综合在线课程建设情况及开放资源使用情况,合理考虑是否需要针对性地开展相关课程建设;二是对于不同类型的课程,合理规划建设内容和建设方案,系统性、专业性课程以基本性概念为核心建设内容,作为学生自主学习的必备参考资料;三是将在线资源作为日常学习的有益补充,将在线学习与线下教学有机融合,在线下授课过程中追踪学术前沿和热点问题,弥补慕课更新难的缺陷,提高学生学习体验。