产教融合背景下知识产权风险分析与对策研究

作者: 姜南 韩琦

摘 要:产教融合有利于优化资源配置,促进高校与企业之间的友好合作,增强知识产权保护和管理意识,提高科技成果转化率。该文以产教融合中的知识产权风险为研究视角,分析我国目前产教融合中存在的知识产权归属、保护、管理等方面的不足,指出目前产教融合中的知识产权问题主要存在着缺乏系统完善的法律和规章制度、知识产权归属存争议、校企双方标准不一、知识产权流失及科技成果转化率低等问题,针对这些不足,分析背后的深层次原因并提出具体对策。

关键词:产教融合;知识产权;问题分析;对策研究;风险分析

中图分类号:G647 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)07-0047-05

Abstract: The integration of industry and education is conducive to optimizing the allocation of resources, promoting the friendly cooperation between universities and enterprises, enhancing the awareness of intellectual property protection and management, and improving the conversion rate of scientific and technological achievements. From the perspective of intellectual property risk in the integration of industry and education, this paper analyzed the deficiencies in the ownership, protection and management of intellectual property in the integration of industry and education in China. The study pointed out that the main problems of intellectual property in the integration of industry and education are the lack of systematic and perfect laws and regulations, disputes over the ownership of intellectual property, different recognition standards between schools and enterprises, the loss of intellectual property and the low conversion rate of scientific and technological achievements. This paper analyzed the deep-seated reasons behind these problems and put forward specific countermeasures finally.

Keywords: production-education integration; intellectual property rights; problem analysis; countermeasure research; risk analysis

目前,中国正处于向创新型与法治型国家转变的过程中,知识产权成为衡量一个国家核心竞争力的重要指标。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,“创新”是中国2021—2025年期间的高频词,高校和企业则是培养创新人才、实施创新过程的关键主体。2021年9月,中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》,知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的作用更加凸显。因此,在产教融合的大背景下,针对全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平,防控知识产权风险的研究将是一个长期的重要议题。高校具有技术密集和人才密集的优势[1],是我国知识创新、传播、应用,以及培养创新人才的主力军,企业是实践技术创新的重要推动力量。在产教融合过程中,高校智力资源和企业生产资源的联合有助于将学校中的技术和思想输入企业,加速企业的技术创新速度,促使企业拥有并保持竞争优势[2]。产教融合具有整合高校和企业资源、节约科研成本、降低独自开发风险等优势,不仅加速了企业的技术创新,也促进了高校科技成果的转化,因此被高校和企业所青睐[3]。由于不同主体具有不同的战略意图,在共享知识的同时不可避免地产生知识产权纠纷。尽管我国的产教融合取得了显著进步,但在知识产权归属、管理、保护、转化激励和风险控制等方面仍存在不足,这些问题阻碍了我国高校产教融合战略的进一步实施。

本文以产教融合中的知识产权风险问题为研究视角,分析我国目前产教融合中存在的知识产权归属、保护、管理等方面的风险,探索其根本原因,借鉴发达国家的实践经验,提出有针对性的对策,以期对我国产教融合的优化推进提供参考与借鉴。

一 产教融合概述

(一) 产教融合理论产生的时代背景

随着经济和社会的发展,我国高校人才培养与企业人才需求不平衡的问题越发突出,为促进就业和适应产业发展需求,党的十八届三中全会明确提出要深化产教融合、校企合作,推进地方本科院校转型发展。2014年,《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》出台,首次在国家层面提出“产教融合”的概念,标志着我国产教关系进入转型期[4]。党的十九大报告明确提出深化产教融合重大改革任务。2019年,国家发改委、教育部等六部门联合印发的《国家产教融合建设试点实施方案》指出要深化产教融合,促进教育链、人才链与产业链有机衔接。近年来,国家连续发布多项有关深化科技体制改革的规章制度,为产教融合的进一步实施提供了指引。目前,产教融合已经成为我国高等教育转型发展的基本方式,更是教育教学改革的新常态,有助于推动职业院校和行业企业形成命运共同体。

(二) 产教融合的基本内涵

顾名思义,“产”是指产业,“教”是指教育,产教融合则是生产与教育的一体化,是高等学校、职业学校与企业的深度合作与交流。贺耀敏等[5]认为产教融合的基本内涵是高校教学过程与企业生产过程的深度融合,有助于校企优势互补、资源共享、共同育人,消除教学与生产、学校与企业之间的障碍。Yu等[6]认为产教融合是企业文化与学校文化的融合,是师生、学校与企业之间进行沟通,在战略上寻求共识,以灵活应对不同业务需求的过程。周彦兵[7]认为产教融合指职业院校为实现教学与产业发展相适应,与企业用人标准相匹配的目标,而将产业与教学密切结合,根据产业发展需要积极调整人才培养方案、构建课程体系、修订教学内容的过程。本文认为产教融合是高等职业教育和产业界共同推动教学与生产、素质训练和技能培训相互融合、相互促进,实现资源优势互补的人才培养过程或模式。

二 产教融合中存在的知识产权风险及原因

产教融合过程中会产生大量科研成果,科研成果的产生过程都会直接或间接地与知识产权密切相关,知识产权风险问题贯穿于产教融合地各个阶段,知识产权的归属、权利义务分配会直接影响产教融合的积极性和校企关系的稳定性,因此,深入分析并解决产教融合中知识产权问题具有重要的理论价值和现实意义。目前,产教融合中存在着一定的知识产权风险及问题,从一定程度上限制了产教融合的顺利进行。

(一) 产教融合的顶层设计存在缺陷

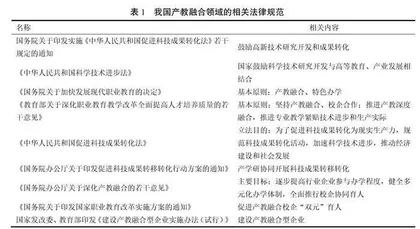

近年来,我国为深入推进产教融合,加快创新发展战略的实施,颁布了一系列法律法规(表1),但内容上相对比较宏观,各项政策措施不够具体,缺乏知识产权归属、科技成果转化方式、财政支持和人才培养等方面的具体规定,支持和惩戒机制不够完善,相关法律政策总体上滞后于产教融合发展现状。法律法规和政策的制定从宏观上影响着产教融合过程中的微观层面,上位法律法规的不完善影响了产教融合的实施与落地,由于仅有宏观和原则层面的指引,产教融合中知识产权风险的防控和治理难以达到预期的效果。

产教融合的知识产权相关制度不完善,主要存在两方面原因。一是,缺乏统一的管理部门,实践中存在“多头管理”乱象。中央层面,国务院及其组成部门、直属机构,地方人民政府及其组成部门、直属机构均可发布政策文件,最高人民法院、最高人民检察院也可以发布相关文件,相应法律法规存在重叠、不一致,甚至缺失的情况。二是,产教融合的相关法律法规已经形成了一个复杂的关系网络,包括对国家法律法规的细化、落实国家政策的配套措施等。高校、科研院所和企业的相关人员难以把握其内在关系,以及体会法律和政策的精髓。这就要求相关部门提供相关法律和政策的解读、培训辅导等工作,避免高校、科研院所和企业无所适从。

(二) 知识产权权属问题

知识产权权属界定是产教融合过程中的首要焦点问题,学校与企业、学校与教职工、企业与员工之间经常由于对知识产权的归属问题约定不明,导致纠纷产生。本文将产教融合中的知识产权归属争议分为三类。

第一,原始成果争议。在产教融合过程中,经常出现高校与企业由于合同约定不明晰、沟通不充分、缺乏信任或在实际研发过程中出现预期成果之外的科研成果等原因,而发生原始成果归属争议,影响高校和企业之间的关系,阻碍产教融合的顺利实施。

第二,职务成果争议。在高校或企业内部,由于科研项目需要通过具体教职员工和研究人员来组织和完成,虽然研究人员付出了较大的努力,但许多成果属于职务作品,应当由高校享有相应的知识产权,研发人员享有署名权和获得报酬权。然而在实践中,高校科研人员经常以个人名义与企业合作,引发是否为职务成果的争议,导致高校在提供全部物质、技术、资金保障的情况下,不能获得实际收益。

第三,后续成果争议。校企双方明确了合作开发技术成果的知识产权归属后,高校或企业会继续开发该合作成果,产生一系列后续改进成果。若双方就后续研发成果的归属在项目启动前未充分协商并达成相关协议,则会导致后续改进成果的权属争议问题。尽管法律规定后续改进成果的所有权归属于研发方,但其实施离不开原始技术,此时需要双方进行协商。

上述知识产权权属争议的产生有如下原因,一是校企双方事先未对知识产权归属和持有方式作出明确约定,导致知识产权实施过程存在分歧;二是缺乏知识产权意识,对职务作品、职务发明创造没有明晰的概念,校企缺乏对教职工知识产权意识的培养;三是相关管理制度不够健全,在权利义务的分配和分担上难以形成统一的认识[8]。

(三) 知识产权流失风险

产教融合涉及较多利益相关者,各利益主体之间的关联活动的风险性是知识产权安全最大的瓶颈。产教融合可能诱发知识产权争夺,出现科研成果被剽窃、商业秘密被泄露等问题,企业或高校的核心关键技术可能会因为知识的共享而暴露给另外一方,面临着知识产权因合作而流失的风险。高校中,师生借助高校提供的教科研平台和必要资金、设备进行专利或著作工作,通常属于职务专利或职务作品,但很多师生通过各种方式绕过学校的监管,将科研成果的知识产权据为己有。例如,随着人才流动,科研人员将其在原学校所掌握的技术资料带到新单位,部分学生在校期间参加了导师的科研工作,离校时将有关技术秘密直接或变相带走,妨碍了产教融合创新活动中知识产权的持续产出[9]。部分教师和科技人员在技术服务和提供社会性兼职活动中,将技术秘密以非正常手段转移到兼职单位,甚至将职务发明当作非职务发明进行专利申请。企业中,由于员工流动频率相对较高,掌握高校技术秘密企业员工如果跳槽,很可能会造成产教融合成果的流失。

总之,造成知识产权流失的原因是多方面的。首先,知识产权管理制度存在缺陷,对科研成果的保护、管理不周是形成知识产权流失“暗道”的最主要原因。当前,国内仍有部分高校未设立专门的知识产权机构,缺乏知识产权管理方面的规章制度和相应的管理人员。其次,合作伙伴选择不当也会增加知识产权流失风险。合作伙伴的技术经济实力、信誉程度、知识产权管理水平、重要员工流动频率、合作动机和先前的合作经历等都是产教融合能否成功的重要因素[10]。其中,技术实力是诸多要素中最为重要的一点,通常技术实力越强,校企双方对产教融合的满意度就越高[11]。校企之间是协作性竞争关系,双方都存在机会主义行为,甚至不乏某一方存在恶意合作动机,可能为了最大化自身利益而损害他方利益,如违反保密义务而泄露高校的技术秘密或企业的商业秘密,超范围使用对方专利,掠夺关键技术人才,甚至在合作结束后与对方的竞争对手合作等[12]。最后,其他导致知识产权风险的因素。实践中,存在着其他风险,如合同约定不明确、利益分配不完善、网络安全问题及缺乏知识产权保护与惩戒制度,导致科研人员在权衡利弊后依然泄露有关知识产权的关键信息等。